SDGsの取り組み

豊橋技術科学大学におけるSDGsの取り組み

- SDGs(持続可能な開発目標)についてはこちらをご覧ください

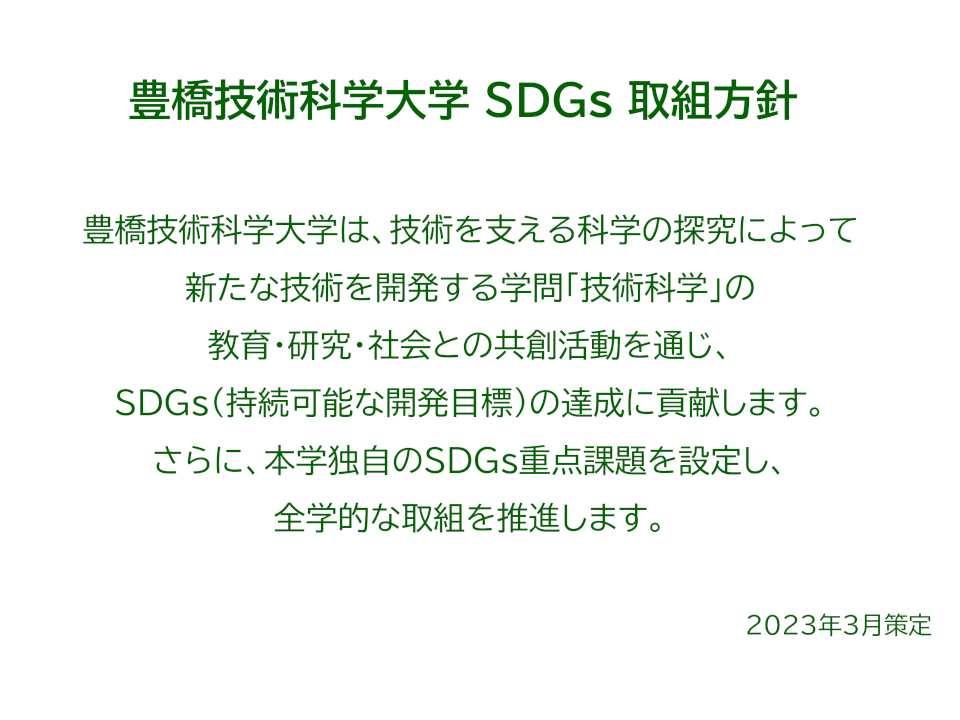

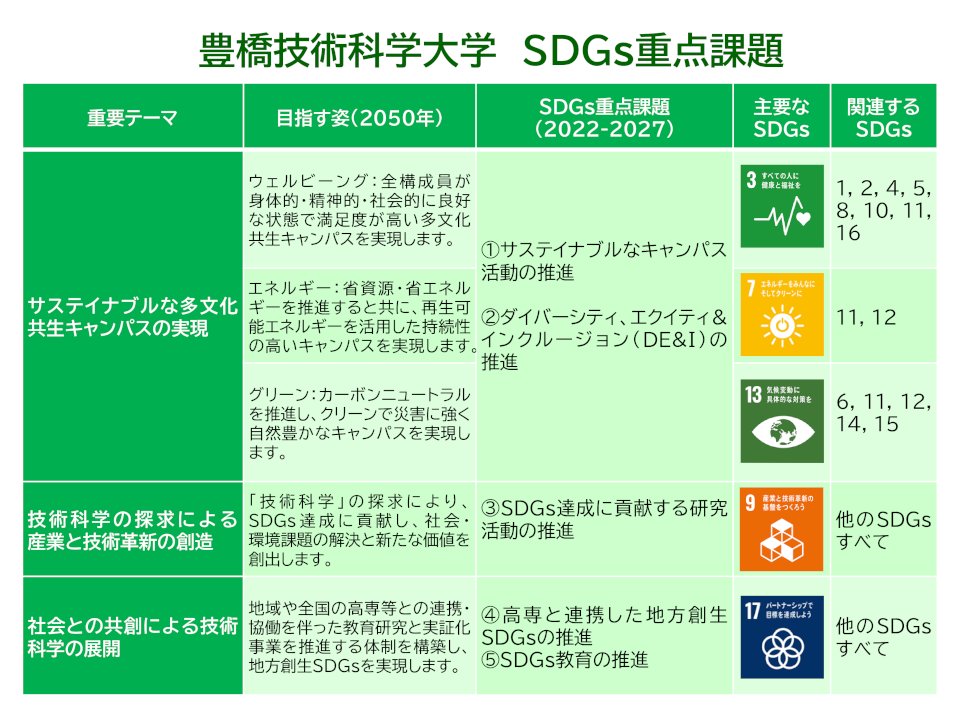

SDGs重点課題

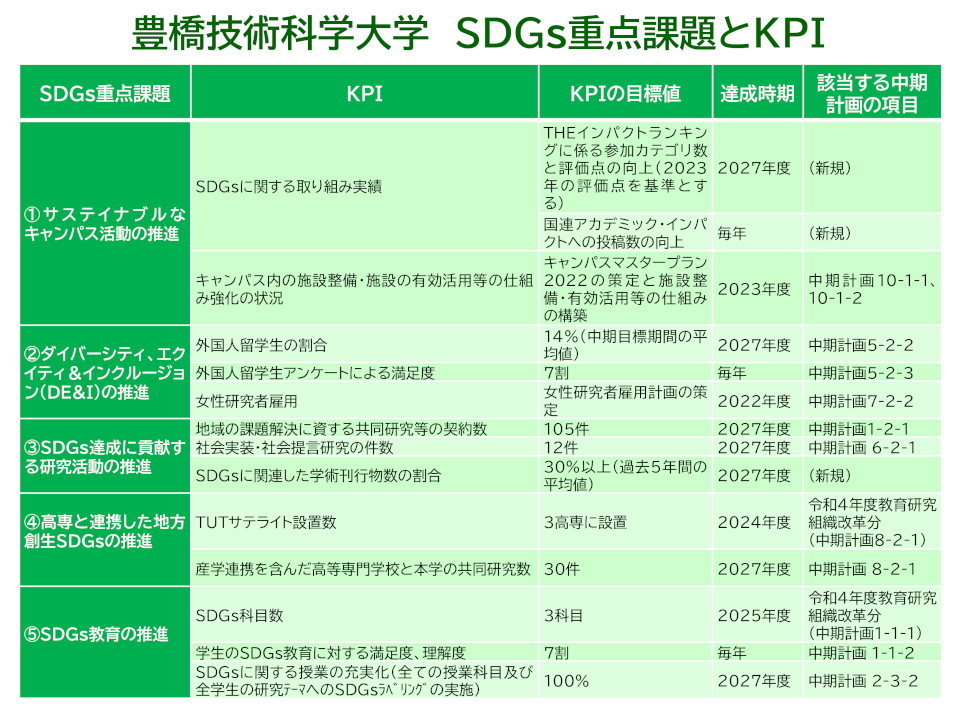

豊橋技術科学大学全体でのSDGs推進にあたり、本学の理念、将来ビジョン、第四期中期目標・中期計画を踏まえ、SDGs重点課題とSDGsに関連した主要なKPIを特定しました。

特定にあたっては、これまでの本学のSDGsに関する取り組み状況、有識者との意見交換、さらには、大学がどのように社会課題に取り組んでいるかを評価するTHEインパクトランキングの指標等を参照しながら、現在の大学の強みと目指すべき姿について明文化しました。

KPIの特定に関してはそれぞれのSDGs重点課題に特に関連性の強い中期計画等の主要な目標値を抽出しました。なお、ここに示していない他の中期計画や学内の個別の活動、事業等における目標も、重点テーマと共に示した目指す姿を実現するために必要な要素であることから、THEインパクトランキング及び国連アカデミックインパクト、学術刊行物数に関連するKPIを新たに設定し、全学でのSDGsを推進することとしています。

豊橋技術科学大学SDGs推進マニュアルについて

豊橋技術科学大学SDGs推進本部ではSDGs取組方針を具現化し見える化を図るため、学生と教職員のための「SDGs推進マニュアル」を発行しています。

ダウンロード(学内限定)

国連アカデミックインパクトへの加盟

本学は、国連広報局によるプログラムである国連アカデミックインパクトに2018年5月から加盟しています。本プログラムは、加盟団体がアカデミックインパクトとして掲げられている基本原則を支持し促進させるというコミットメントによって成り立っています。

本学では、基本原則の中でも特に以下の4つの基本原則を中心に取り組むことを表明しています。

原則4:高等教育に必要とされるスキル、知識を習得する機会を全ての人に提供する

原則5:世界各国の高等教育制度において、能力を育成する

原則9:持続可能性を推進する

原則10:異文化間の対話や相互理解を促進し、不寛容を取り除く

- 本学の国連アカデミックインパクトのページはこちら

本学で実施しているSDGs教育

本学では、豊橋技術科学大学SDGs取組方針(2023年3月策定)の下、全学における「技術科学」の教育活動を通じ、SDGsの達成に貢献しています。

SDGsに関する問い合わせ窓口

SDGs推進本部 事務担当 総務課広報係

TEL: 0532-44-6938

E-mail: sdgs<at>office.tut.ac.jp ※<at>を@に変更してご連絡願います。

関係リンク

- 豊橋技術科学大学大学憲章

- 豊橋技術科学大学将来ビジョン

- 豊橋技術科学大学国際戦略2022

- 中期目標・中期計画等及び法人評価について

- 豊橋技術科学大学キャンパスマスタープラン2022

- 豊橋技術科学大学統合報告書2022

- 国立大学法人ガバナンス・コードへの取り組み状況

- 豊橋技術科学大学ダイバーシティ推進センター

[初版作成]2008.3. 1 / [最終改訂]2025.5. 9

総務課

関連ページ

- 2024年度豊橋技術科学大学大学院修了式・学位記授与式を挙行しました。

- THEインパクトランキング2024の総合ランキングに初ランクインしました

- 福島工業高等専門学校主催のSDGsWebinar2023「SDGs達成へ~育てアントレプレナーシップ」に参加

- 課外活動団体「カーボンニュートラル研究会」が令和5年度豊橋市未来産業創出事業補助金(次世代人材育成事業)に採択されました(受賞日:2023年7月3日)

- 学生による地域連携:SDGs・国際交流活動

- 個人情報保護関係情報公開

- 学長挨拶学長室から

- 式辞・挨拶等学長室から

- 学長選考・監察会議(議題及び概要)情報公開

- 豊橋技術科学大学同窓会豊橋技術科学大学の取り組み