『天伯之城 ギカダイ』

もくじ

- 天伯之城 ギカダイ

- 電気で創る有用な 遺伝子改変細胞 ~バイオ研究室に響く色々な音~

応用化学・生命工学系准教授

沼野 利佳(ぬまの りか) - 火が見えない 燃焼の研究

機械工学系助教

山崎 拓也(やまざき たくや)

Chapter1天伯之城 ギカダイ

豊橋技術科学大学はエフエム豊橋(84.3MHz)とのコラボレーションにより、本学のアクティビティを広く皆 様にご紹介するラジオ広報を放送しています。エフエム豊橋の人気パーソナリティ渡辺欣生さんが、本学のいろいろな研究室、サークルなどを取材し、普段、素朴に思う技科大の「なに?なぜ?どうして?」を分かりやすく紹介しています。

- FMラジオ広報「天伯之城 ギカダイ」(大学公式ページ内)

こちらから過去の放送分の音声データをお聞きいただけます♪

Chapter2電気で創る有用な 遺伝子改変細胞 ~バイオ研究室に響く色々な音~

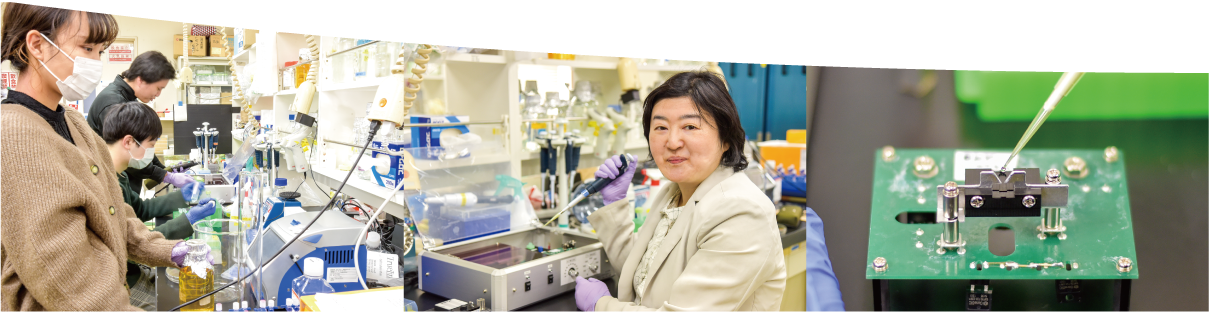

応用化学・生命工学系准教授 沼野 利佳(ぬまの りか)

せっかくのラジオ放送ですから、今日はバイオ研究室で聞こえるいろんな音を紹介しましょう。

早速ですがこの「ピーピー」言ってる音は 何ですか。

これはキッチンタイマーですね。ラボ開設のと きにお祝いでもらった赤い魚型の「おめでタイ」っていうキッチンタイマーがピーピー呼んでますね。

こっちのオーブンみたいな機械からはブンブン揺さぶるような音が聞こえます。

その液体が入った瓶2つが一日中ターンテーブルの上でユサユサ揺さぶられているんです。

その中では今、大腸菌が増殖しています。20 分に1回増殖するので、明日には瓶の中は大量の組み換え遺伝子をもった大腸菌が生まれているわけです。

こっちでは何かカラカラ言ってますね。あ、台座の上に水が入ったビーカーが乗せられていて、水底に金属の棒が、ひとりでにクルクル回って音を出してますよ。

台座の中に磁石が回転していて、水の中の鉄製スターラーに動きが伝わって回転、液体を攪拌させるんですが、これ速さが変えられるんですよ。

私せっかちだからつい速く回しすぎて水びたしにしちゃうんです(笑)

この回路むき出しのアルミフレームのマシンは、聞いたことない音でパチパチ言ってますけど大丈夫ですか。

ウチの学生、篠﨑くんとネッパジーンという会社が作った遺伝子導入装置、通称「パチパチ君」です。今話題のIPS細胞を作るには4種類のヤマナカ因子とよばれる遺伝子を細胞に組み込んで作るのですが、方法はいろいろあるんですね。でもウイルスに感染させたり化学物質を使ったり、移植に使うには安全面で不安な方法が多かったんです。

そこで、うちの研究室で独自に開発した技法 が「液滴電気穿孔法」です。

電気? 穿孔?? 電気で細胞に穴をあけるんですか。

はい。細胞に高い電圧をかけてやると、一瞬だけ穴があくことがわかっていて、その瞬間に外にある遺伝子が細胞の中に入れば、ヤマナカ因子などの遺伝子が組み込まれることは、すでにわかっていました。

でもそれだと細胞の負担も大きくて、死んじゃう細胞が多かったので、我々は電荷をかけた後も細胞が元気なままの方法を考えたんです。

それが「液滴電気穿孔法」なんですね。

そうです。液滴電気穿孔法は、直径1㎜程の液滴に細胞と遺伝子を入れて高圧電気をかけて、細胞膜に穴をあけ、細胞に遺伝子を導入する方法です。

この方法なら高電圧でも電流はほとんど流れなくて細胞への負担が少ないんです。また液滴という狭い空間に遺伝子があるので、細胞の周りに遺伝子が高い密度で存在し、遺伝子が細胞に導入されやすいことが期待されます。

「パチパチ君」の液滴を乗せる部分、「くちばし君」と呼んでますけど、この先に細胞が入った液滴を乗せて電荷をかけると、放電パルスが発生してパチパチ音がします。つまみを回すと電荷パルスの頻度や強さが変わるので、液滴に最適な電荷をかけられるんです。つまみを回すとほら、放電する音がギュンギュン言って苦しそうでしょ。出来上がった細胞のはいった液滴の回収もスポイトで吸えば簡単にできるし。

パチパチ君すごいです!

Chapter3火が見えない 燃焼の研究

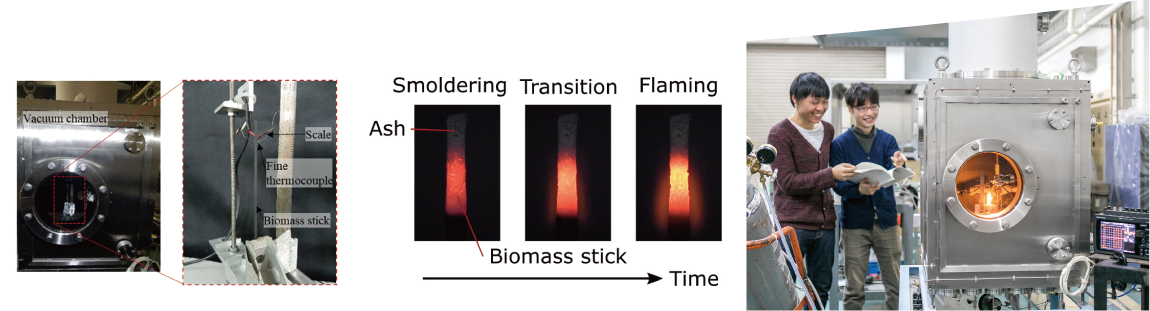

機械工学系助教 山崎 拓也(やまざき たくや)

「くん焼(くんしょう)」って初めて聞いた言葉です。

「くん焼」は燃焼現象の一つで、タバコとか線香みたいにゆっくり燃える燃え方です。炎は出ず、煙がたくさん出るのが特徴です。

あと、ロウソクの炎は息を吹きかければ簡単に消えますけど、くん焼は息を吹きかけると赤く強く光って、燃えるスピードも速くなる特徴があります。

で、今そのくん焼による森林火災が問題になっているんですよ。

テレビで森林火災のニュースを見たことがあります。コアラが大変なことになってたりして。

最近だとそのオーストラリアやアメリカ・カリフォルニア州、アマゾン川で大きな森林火災がありました。一方、東南アジアでも結構あって、東南アジアだとその「くん焼」による火災が問題になっているんです。

あー、コアラの映像は炎がバーっと出てたのでくん焼ではないんですね。炎の出ない森林火災もあるんですか。

完全に出ないわけじゃないんですが、炎が出ない代わりに煙をたくさん出しながらゆっくり燃え広がる火災で「地面が燃えてゆく」燃え方をします。落ち葉などが堆積した地面が結構深いところで燃え広がるので、気付くのに時間がかかって被害が大きくなることもあります。

大規模な火災は環境への影響も心配ですよね。

はい。例えば最近インドネシアで起きたものでは、化石燃料が地球全体で1年間に出す二酸化炭素の2%~5%が、たった一度の森林火災で発生したって報告があります。

たくさん煙が出たので、周辺住民が病気になって何万人も亡くなっているという調査結果もあります。

そんな森林火災はどれぐらいの頻度で起きているんですか。

ここに世界地図がありますが、火災レベルの温度が観測されたところを赤く表示しています。

えー! すごいですよ。南米大陸は1/3ぐら い赤いです。北米もですし、アフリカ大陸・ユーラシア大陸は真ん中あたり帯状にダーっと赤いです。東南アジアからオーストラリアに続く島々も赤くつながって、オーストラリアもかなり赤いです。

これ、2019年10月のある1日だけで観測されたものなんです。火災の原因は90%以上が人為的なものなんです。

環境活動どころじゃないですね。で、先生が何とかしようと研究しているわけですね。

はい。今は燃え方を予測するための基礎研究を進めています。

先生は昨年から豊橋技科大にいらっしゃったということで、まだ研究も始まったばかりですね。

いえ、実は私、博士課程がここの大学でして、その頃からくん焼に取り組んでいました。

始めは、何がわかっていて何がわからないのかもわからない状態でしたが、最近少しだけ「くん焼とはこういうものか」という漠然としたイメージが掴めた感じです。

昨年助教になったお若い先生です。ぜひ くん焼のようにゆっくりだけど確実に研究を進めて地球を救ってくださいね。