天伯之城「ギカダイ」

もくじ

- 光のアンテナ ー表面プラズモン共鳴ー

電気・電子情報工学系助教 河村剛 - 泳ぐ微生物と重力

機械工学系助教 鹿毛あずさ

Chapter1光のアンテナ ー表面プラズモン共鳴ー

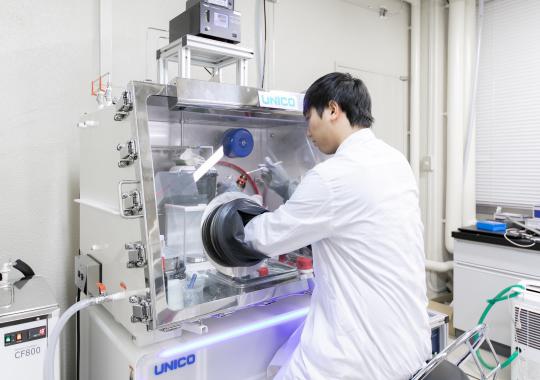

電気・電子情報工学系 助教 河村 剛

プラズモンって怪獣の名前みたいですね。

プラズモンは電子が集団で振動する現象です。

普通に電気が流れているときっていうのは電子が同じ方向に移動する状態なんですが、電子が狭い空間に閉じ込められたとき、細かく振動することがあります。

そこに光を当てて、その光と同じ周波数で電子が振動する現象を特に、「表面プラズモン共鳴」と呼んでいます。もう2百年近く前から理論的にわかっている現象です。

僕らのまわりにもプラズモンが利用されている物があったりしますか。

教会のステンドグラスは表面プラズモン共鳴が利用されています。ガラスに金をいれると赤く発色し、銅を入れると青く発色します。あと切子ガラスの発色も表面プラズモン共鳴です。

先生はどんな研究をしているのですか。

表面プラズモン共鳴には光を集める特性があって、これを「アンテナ効果」と言ってますが、それを利用して、弱い光の中でも使える太陽電池とか光触媒ができないか研究してます。

テレビやラジオのアンテナが電波を集めるように、プラズモンが光を集めるんですね。

光の波長と同じ大きさの小さな金属のツブツブが光を閉じ込めてくれるので、弱い光でも太陽電池や光触媒が性能を出してくれるんです。

ってことは曇りの日や夜間でも太陽光発電ができるんですか。

そうですね。そこを目指して研究中です。

まだできてないんですか。

できるはできるんですが、コストとか量産体制とか実用化するにはいろんなハードルがあるんです。

表面プラズモン共鳴を効果的に起こす金属が、今のところ金とか銀とか高価なものしかないんです。

金属なら何でもいいわけじゃないんですね。コストのほかにはどんな課題があるんですか。

電子が振動するときにすごく熱が発生するので、それが太陽電池の寿命を縮めてしまいます。でも光が弱い所は温度も低い所でもあるので、こちらはそんなに問題にならないことが多いです。

では、コストの問題をなんとかすればいけそうじゃないですか。

そこで我々は今、安価なアルミニウムで表面プラズモン共鳴を起こすとに挑んでいます。

おお!で、成果はいかがですか。

芳しくないです(笑)。アルミは酸化しやすいので、空気に触れない加工法などまだまだ工夫が必要です。

お金持ちでなくても表面プラズモン共鳴の恩恵が受けられるよう研究頑張ってください!

天伯之城 ギカダイ

豊橋技術科学大学はエフエム豊橋(84.3MHz)とのコラボレーションにより、

本学のアクティビティを広く皆様にご紹介するラジオ広報を放送しています。その名も「天伯之城 ギカダイ」。

https://www.tut.ac.jp/castle.html ←こちらより視聴可能

エフエム豊橋の人気パーソナリティ渡辺欣生さんが、毎週、本学のいろいろな研究室、サークルなどを訪問し、

普段、素朴に思う技科大の「なに?なぜ?どうして?」を分かりやすく紹介しています。

Chapter2泳ぐ微生物と重力

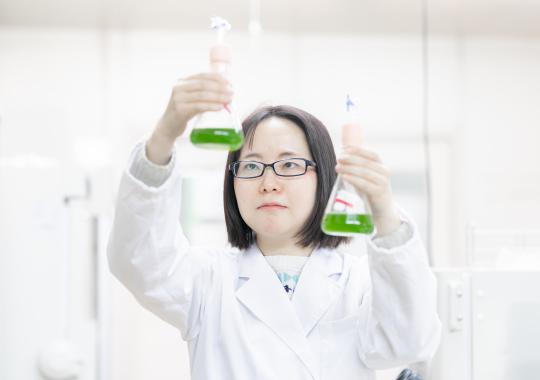

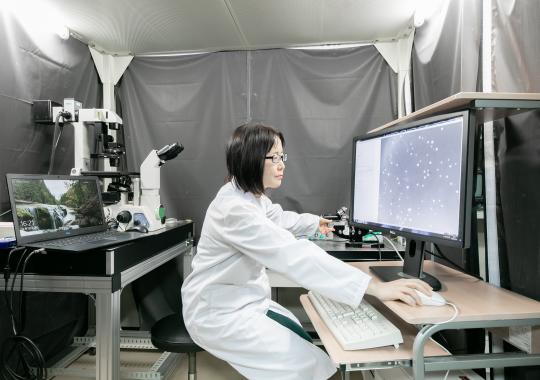

機械工学系 助教 鹿毛 あずさ

シャーレの中に鮮やかな緑色の液体が入っていますね。

この中で「クラミドモナス」っていう「藻」が泳いでいます。クラミドモナスは藻ですが単細胞の微生物で、直径10ミクロンほどの球形に近い細胞体を持っています。鞭毛という直径200ナノメートルほどの毛のような構造を使って泳ぎますが、光合成もするので植物と言えば植物です。

へ~(と言ってシャーレを覗きこむ)この中で泳いでいるんですよねぇ。緑色の液体にしか見えないですが。

クラミドモナスは小さすぎて肉眼では見られません。でもよく見ると淀んでいて「この辺にいるのかなぁ」とは思えますよね。ちょっと振ってみましょう。

あ、シャーレを振ったら淀みが取れて均一に緑色になりました。

(1分ほど眺めていると)あ、もう何かの模様のように淀みが出てきましたね。

緑が濃い部分と薄い部分が" 豹柄" みたいに出てきましたよね。クラミドモナスの集団が泳ぐためにできる現象で、それを「生物対流」と呼んでいます。私たちは豹柄を見ると対流を連想する職業病にかかっています(笑)。対流っていうと、あたたかい水と冷たい水がぐるぐるまわる現象「熱対流」がおなじみですが、こっちは「生物対流」。似てますが熱は関係してないのです。重力や光、化学物質に反応した生物が泳ぐことで対流が起こるんです。

「対流」っていうと反対側に降りてくる流れもありますけど。

はい。彼らは水より重いので、クラミドモナスが上に偏って分布するとそのうち上に重い流体、下に軽い流体という不安定な状態になって、上の流体が下に落ちてくるんです。ほら、どんどん豹柄が大きくなって、ちょっとほっといた味噌汁みたいになってます。

生物対流というのは昔からわかっていた現象なんですか。

英語の論文が最初に発表されたのが1911年ですが、昔のことなので技術的な制約もあって充分には解析されていません。重力を無くした実験もやってませんでしたからね。

今は重力を無くした実験をやってるんですか。

なくすわけじゃないけれど小さな重力の元での実験をやってます。飛行機を弾道飛行させて重力変動させるやり方です。放物線状に飛行機を飛ばして20秒間ほど地上重力の1/100の状態を作ります。それを1時間に15回繰り返すので、搭乗者は気持ち悪くなっちゃいます。私はもう3回乗ってますが、毎回ひどい目にあってます。でもその結果、重力がない状態では生物対流が起きないことがわかりました。私は今年技科大に来たばかりですが、これからクラミドモナス1個体1個体が流れに対してどう影響を受けて泳ぐのか、泳ぐスピードより流体の流れが速いとき遅いとき何がどう違うのかなど解明していきたいです。

天伯之城 ギカダイ

豊橋技術科学大学はエフエム豊橋(84.3MHz)とのコラボレーションにより、

本学のアクティビティを広く皆様にご紹介するラジオ広報を放送しています。その名も「天伯之城 ギカダイ」。

https://www.tut.ac.jp/castle.html ←こちらより視聴可能

エフエム豊橋の人気パーソナリティ渡辺欣生さんが、毎週、本学のいろいろな研究室、サークルなどを訪問し、

普段、素朴に思う技科大の「なに?なぜ?どうして?」を分かりやすく紹介しています。