★退任教員挨拶

もくじ

- 出会うは偶然、出会ってからは必然!

情報・知能工学系 教授

岡田美智男 (おかだ みちお)

Chapter1出会うは偶然、出会ってからは必然!

みなさんは、「弱いロボット」という言葉をご存じでしょうか? 「えっ、弱いロボット!?」「どうしてロボットが弱いの?」「暮らしに役立ってくれるのがロボットであり、弱くちゃダメなんじゃないの?」と、いろいろな感想を抱かれることでしょう。この〈弱いロボット〉の代表例は、自らではゴミを拾えないものの、まわりの手助けを上手に引き出しながら、ちゃっかりゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉です。このアイディアは約20年前に、愛知県で開催された「愛・地球博」でのプロトタイプロボット展への応募の際に生まれました。「地球環境のために、こんな〈ゴミ箱ロボット〉はどうか!」と意気込んで応募したものの、あえなく書類審査でボツに! 当時の審査員(ロボット研究者たち)から見たら、「子どもの手助けがないとゴミを拾い集められないロボットなんて、ロボットとはいえないのでは?」「もっと未来志向の技術を提案してよ!」ということだったようです。

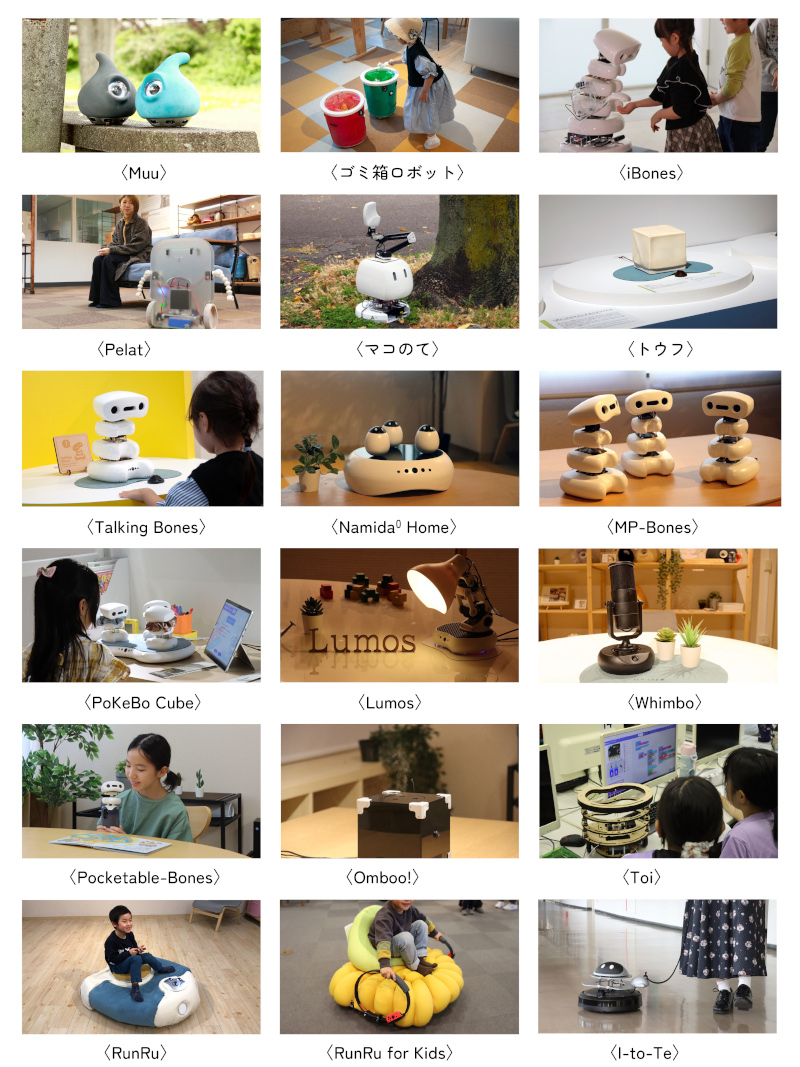

落選後は、しばらくは意気消沈していました。ところが数年後、縁があって豊橋技術科学大学にお世話になることに。ここは全国の高専等で腕を磨いてきたロボコンの強者(つわもの)たちの巣窟でした。わたしたちの研究室(ICD-LAB)に集まってきた学生たちの技術力と遊び心、そしてデザイン力が「半端ない!」のです。それから19年間、何気ない雑談の中から30タイプを超えるくらいの〈弱いロボット〉たちを生み出してきました。「アームを取り付ける技術もお金もないのなら、子どもたちの〈手〉を借りてしまったらどうか...」など、あり合わせの部品をかき集め、いろんな制約も味方につけながら、それぞれの学生さんたちの得意なワザを持ち寄り、みんなでワイワイ・ガヤガヤと一つひとつのロボットを企画・立案し、仕上げていく。このブリコラージュ・スタイルでのモノづくりがユニークな〈弱いロボット〉たちを生み出すコツだったようです。

とてもありがたいことに、いまでは小学校5年生の国語教科書(東京書籍)や中学校の英語教科書(光村図書)、高校の現代国語(第一学習社)や英語教科書(三省堂)などに、わたしたちの〈弱いロボット〉の話題が教材文として掲載されています。〈弱いロボット〉の不完全なところや弱さは、まわりの人の主体性や創造性を奪うことなく、むしろ引き出してくれる。お互いの主体性を奪うことなく、ゆるく依存しあう、そんなコンビビアルな(自立共生的な・共愉的な)かかわりを生み出す上でのキーアイディアとなっていたのです。

こうして振り返ってみると、いろいろな出会いは、その時その時の「偶然」にすぎません。でも、「あの出会いがなければ、いまここにはたどり着けなかったはず!」と、一つひとつの積み重ねが「必然」となっているのですから、とても不思議なものです。というわけで、これまでのみなさんとの(偶然ともいえる)「出会い」に感謝いたします。そしてこれからも、わたしどもの〈弱いロボット〉研究はさまざまな出会いを続けていくことでしょう。引き続き、どうぞよろしくお願いします。

〈弱いロボット〉の数々。みなさんの推しロボットは?