概要

波浪域に建設された構造物の安定性は構造物周辺における底質移動とその結果として生じる海底地盤の侵食・堆積に影響されます。これまで、波浪場における構造物周辺における底質移動を明らかにするために、現地調査、模型実験、数値解析などが行われてきましたが、海底地盤の波浪外力に対する有効応力応答はこれまで十分に考慮されない状況でした。

従来技術

離岸堤や防波堤などの被災状況を定量的に説明できる手法がありません。

優位性

地盤を連続体として有効応力解析することにより、土砂の移動量のみでなく、構造物の被災も定量的に説明できます。

特徴

《研究成果例》

円柱構造物周辺における海底地盤の有効応力応答を考慮した底質移動解析

海底地盤における有効応力の変動は構造物の支持力(地盤の剛性・強度)のみならず底質移動(地盤の一体性・底質の流動性)にも影響するため、構造物の計画と設計における重要な要素です。

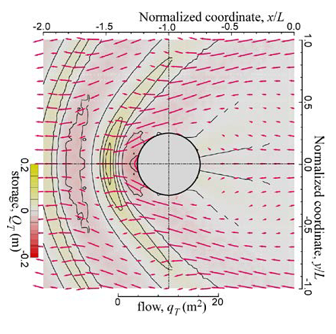

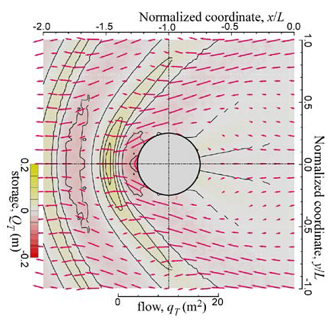

海底地盤の有効応力応答を考慮できる底質移動解析手法を用い、円柱構造物周辺における漂砂の挙動と海底地盤高の変動(侵食と堆積)の特徴について検討しました。漂砂は構造物背面で構造物に向かって流入し、構造物の近傍では背面から前面に向かって周方向に回り込み、前面では構造物から離れる方向に流出する傾向が明らかになりました。構造物前面では定常波と同じメカニズムにより、侵食と堆積が同心円状に繰り返し発生することを明らかにしました。

図は1周期当たりの漂砂量qTをベクトルで、漂砂蓄積量QTを等高線と色調で示しています。

実用化イメージ、想定される用途

離岸堤や防波堤に加えて、風力発電のための基礎構造物を設計する際に、荒天時を想定した地形変化や地盤の応力状態を定量的に設定することが可能になります。

実用化に向けた課題

波浪一周期当たりの土砂移動や地形変化ではなく、荒天時に想定すべき平衡状態に達した場合の地形変化を合理的に予測すること。

研究者紹介

三浦 均也 (みうら きんや)

豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 教授

researchmap

研究者からのメッセージ(企業等への提案)

この技術にご興味をお持ちの企業の技術相談をお受けします。また共同研究等のご検討の際にはご連絡ください。

知的財産等

掲載日:2021年06月03日

最終更新日:2021年06月03日