概要

高性能な機械・機器・構造物を作り出すためには、運転中あるいは外力が作用しているときに発生する振動を、設計段階で高い精度で予想する必要があります。近年のCAE技術の進歩によってCADデータからかなり精度良く振動現象を予測できるようになりましたが、さらに予測精度の向上が求められています。本研究では、固有振動数や減衰特性などのモード特性の高精度な推定を行っています。

従来技術

・実験モード解析の技術は確立されていますが、従来の1自由度法では、減衰性能が非常に低い場合に適用が困難です。

・自由支持状態の特性が求めたい場合でも、実際には対象物を支持する必要があること、形状加工された部材のCAE解析の際に、無加工部材の特性を用いることなどが課題となっています。

優位性

・「直線フィット法」は、従来の実験モード解析法と同じ測定データを用いて、低減衰特性を精度良く簡便に推定できます。

・対象物を支持した状態でモード特性を推定し、その後、支持特性の影響を取り除くことで、対象物の自由支持状態の特性を推定できます。

・形状加工後の部材のモード特性(特に減衰特性)が、無加工状態のモード特性から推定できます。

特徴

【直線フィット法】

実験モード解析では、加振力と応答のデータから周波数応答関数を構築し、モード特性を推定します。減衰が存在するため加振力と応答の間には位相の遅れがあり、周波数応答関数が複素数になります。それを実部と虚部に分解して整理し、最小自乗法でモード特性が同定できます。簡便ですが、適用範囲は広く、同定精度も高いです。

【支持条件の影響を考慮したモード解析】

支持条件を含めた対象物全体の支配方程式を構築し、それに基づくモード解析法を開発しています。支持部材は局所的に付加されるので、一般的なモード解析によってモード分離ができません。適当な近似を導入してモード分離を実現し、支持部の影響を除去できます。

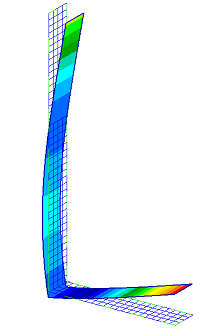

【モード特性に及ぼす形状加工の影響】

単純形状の部材のモード特性を同定し、その後、その部材を形状加工してモード特性を同定します。固有振動数と減衰特性の関係は適当な関数で表現できますが、形状加工を施すと、低周波数領域で特徴が変わります。その影響を解明しています。

実用化イメージ、想定される用途

従来より振動特性の予測精度が向上するため、設計段階での用途が想定されます。

実用化に向けた課題

現在は比較的単純な対象物で提案手法の検証を行っていますが、実際の対象物は複雑です。今後は実際の機械・構造物を対象にした検証が必要であり,提案手法の改良をしていく必要があります。

研究者紹介

河村 庄造 (かわむら しょうぞう)

豊橋技術科学大学 機械工学系 教授

researchmap

研究者からのメッセージ(企業等への提案)

この技術にご興味をお持ちの企業の技術相談や、共同研究等をご検討の際にはご連絡ください。

知的財産等

掲載日:2020年07月28日

最終更新日:2020年07月28日