ラジオ番組『天伯之城ギカダイ』

もくじ

- 竹を使ってモノをすべらせる

機械工学系准教授

竹市 嘉紀 - 建物の自動設計は可能か

建築・都市システム学系准教授

瀧内 雄二

Chapter1竹を使ってモノをすべらせる

機械工学系准教授 竹市 嘉紀

Q 「トライボロジー」って何ですか。

A 昔の言葉で言うと"摩擦学"。

部品同士こすれる所が滑らかになると、クルマで言えば燃費が良くなるし、削れる量が減れば環境負荷も下がります。そのためにいろいろ研究する学問です。

Q 昔から"油さしとけ"って言いますけど。

A 油は環境負荷が高いのと、油で摩擦が軽くなるのは金属部品なので、軽量化のためにも今はプラスチック部品が多くなり、油の出番は減りました。

Q プラスチック部品だと油じゃダメなんですか。

A ダメというより"油なしでも滑ってくれる"のがプラスチックなんです。パソコンで使うマウスの裏や、パイプ椅子の脚の床に当たる部分についてるプラスチックは、摩擦を減らして滑らかに滑るようにつけてあります。

Q じゃあトライボロジーでは"よりよく滑る"プラスチックを探す研究をするわけですね。

A ところが今"マイクロプラスチック"問題があって、プラスチックを減らす時代を迎えています。そこで我々が注目している素材が"竹"なんです。私の名前にもなっている竹です。

Q 竹もよく滑ってくれるんですか。

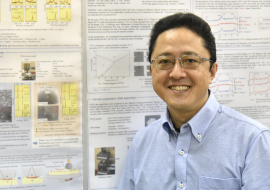

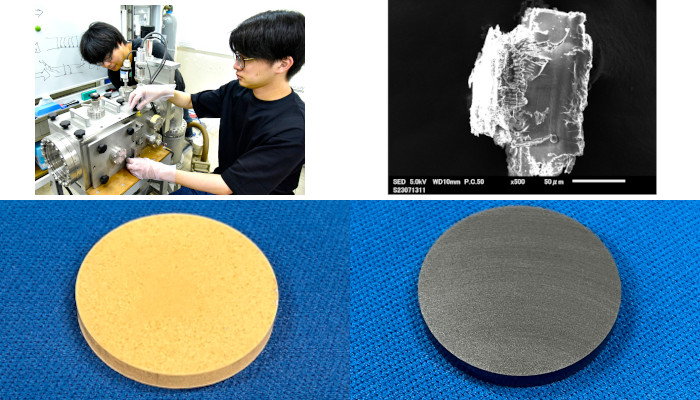

A 竹が特別よく滑る素材というわけではありませんが、いま竹林の異常繁殖が問題になっていて、竹を有効利用できれば伐採も積極的に行われるということで竹を選んで研究しています。竹の粉末は一部のプラスチックと同様、加熱加圧すると固くなる

Q わー、まさしく竹の色です。青竹の色じゃなくて枯れた竹箒の色ですが、すごく固いです。

A でも竹だけでは摩擦係数がプラスチックにかなわないんです。だから固体潤滑剤として黒鉛を加えたのを作りました。

Q こっちは真っ黒くてツヤツヤで、ツルツルすべすべしています。相当黒鉛を入れたんですか?

A これでも70%は竹で、いい結果を出せました。

Q ついに完成したんですね!

A まだこれを学術的に落とし込む作業があります。なぜこうなるのかの理解がなければ、1秒間にポコポコ作れるプラスチック部品に勝てる素材にはなれません。

でも竹がプラスチックに置き換われば、竹林問題もマイクロプラスチック問題も解決できますよね。

期待しています!

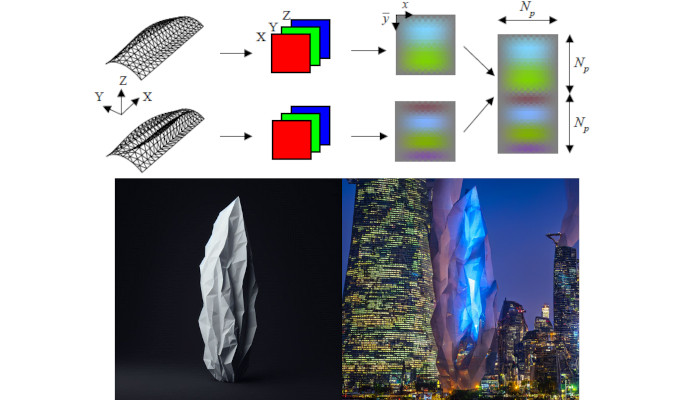

Chapter2建物の自動設計は可能か

建築・都市システム学系准教授 瀧内 雄二

Q 最近「建設DX」という言葉を聞きますが。

A いま建設現場も労働力不足で、デジタル変革が求められているんです。

今まで紙で扱っていた図面など建物の情報をタブレットで管理することで手元ですべてわかる時代になってきました。

我々の研究室ではさらに先を行って、設計段階で使える"AI"を開発しています。

Q AIでどんなことができるようになるんですか。

A 例えば震災時どんなふうに揺れるかや、屋根にどれぐらい雪が積もったら崩壊するのかなど複雑な計算は、時間をかければ今でもできるんですが、AIにとりあえずの判断をすぐに出させたり、建物の間取りを書かせたり、そういうことはできるようになってきました。

Q AI、間取りが描けるんですね。

A 「誰々風の建物を描いて」と言うだけで間取りを描いてくれるように なりつつあります。

Q 今までなかったAIを開発するのって大変そうですね。

A 建物をどういうカタチでコンピュータに認識させるのか、たとえば図面として読み込ませるべきなのか、なんか他のデータとして読み込ませるべきなのかとか、難問がいっぱいです。

Q AIってネット上にある莫大なデータを勝手に学習するんじゃないんですか。

A 強度や間取りのデータはネット上にそんなにあるわけじゃないので、そういうデータをどう作るか、もしくは少ないデータでどう効率よく学習させるか、そういったことにも取り組んでいます。

Q 先生は学生にも学習させて、AIにも学習させて、大変ですね。

A いえ、AIに学習させているのは学生なんです(笑)

学生たちはAIを「この子」呼ばわりして、愛情をもって育てているようです。

Q それはそれは(笑)。

でも学生時代にAIの開発に携わるなんて、貴重な学びになりそうですね。

A はい。今でも建築士受験の際には"手書きの図面を描く"なんていうのを何時間もやりますが、実際企業に入ればPCで図面を描くのが当たり前の時代です。

技科大でもDXに関する教育を始めていて、今まではいちいち電卓で計算して確認していた現象を、PCで常に計算している状況に身を置くことで計算しなくても体感的に効率よく学んでもらおうと進化しています。

そうすることで"PCに使われる側"ではなく"PCを使い倒して創造性を高める"学びができるようになっていけばいいなと思います。

Q なるほど、そんな学生たちが育てば、業界の労働力不足も問題なしですね。

A いや、それはちょっとわかりません(笑)

天伯之城 ギカダイ

豊橋技術科学大学はエフエム豊橋(84.3MHz)とのコラボレーションにより、

本学のアクティビティを広く皆様にご紹介するラジオ広報を放送しています。その名も「天伯之城 ギカダイ」。

https://www.tut.ac.jp/castle.html ←こちらより視聴可能

エフエム豊橋の人気パーソナリティ渡辺欣生さんが、毎週、本学のいろいろな研究室、サークルなどを訪問し、普段、素朴に思う技科大の「なに?なぜ?どうして?」を分かりやすく紹介しています。