特集

Chapter1ここがスゴイ!次世代半導体・センサ科学研究所(IRES²)

前身の「エレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)」を機能強化し、2023年4月に誕生した「次世代半導体・センサ科学研究所(IRES²、通称アイリス)」。

これまで、世界に羽ばたく次世代半導体とセンシングに関する技術と人材の育成を担う施設として、国内外の様々な課題解決に貢献してきました。そんなIRES²が、2025年度を目途に施設を拡大し、研究環境がさらに充実する予定です。

進化を続けるIRES²の歴史や強みについて、所長の澤田和明教授にインタビューしました。

――日本の半導体産業と、半導体に関する教育環境の変遷について教えてください。

(澤田)1970年代後半、日本の半導体産業は大きな転換点を迎えていました。トランジスタやその他の電子機器の台頭により、半導体の重要性が高まっていたものの、日本の大学における半導体教育は大変立ち遅れた状況にありました。

当時の大学では、半導体や集積回路といった用語すら一般的ではなく、実際に半導体デバイスを設計・製造する実践的な教育が行われていなかったのです。

そのため、今の日本と同様、次世代の半導体業界を担う人材が圧倒的に不足していました。

要因は大きく2つありました。半導体の製造設備がある大学がなかったこと。また企業と大学の人事交流が乏しかったことです。

――そんな中、豊橋技術科学大学(技科大)が半導体に力を入れるようになったきかっけは?

(澤田)当時、アメリカでは半導体技術の研究開発が活発に行われており、日本の企業も人材を派遣してその技術を学んでいました。しかし日本においては、今で言う産学連携の仕組みや実績がなく、国内の大学では、企業が海外で獲得してきた技術の共有や、それに基づいた教育の基盤が整っていなかったのが実情でした。そうした中、1976年技科大が開学。半導体教育と研究に大きな力を入れていくことになりました。

――技科大の特色、強みはどのような点にあったのでしょうか?

(澤田)当時の各教育機関では、研究一筋の道を突き進んできた教授が中心となって進めていたため、教科書通りの半導体を作ることをゴールとしたスタイルが主流でした。しかし技科大では、教員の3分の2を企業出身者が占めていたことから、より実践的な考え方に軸足を置いた教育が、最大の特色であり、強みになったのです。

つまり、実践的な半導体技術を有する人材が教育の中心になっていたため、作って終わりではなく、それを活用してどのような製品を生み出せるか、社会に還元できるか、という最終着地点まで検証・実践して学びを進めていきました。

さらに、企業とのつながりが強かった技科大は、開学当初から、先端企業から半導体製造装置の寄付を受けるなど、学生が実際に半導体デバイスを設計・製造できる環境を整えていくことができたのです。

――実際にどのような成果を上げていったのでしょうか?

(澤田)社会実装を常に念頭に置いて学びを進めたことにより、開学から間もない1979年には、大学で初めてトランジスタラジオを完成させることができました。

これは、単なる理論教育ではなく、学生自らが半導体デバイスの設計から製造までを一貫して行う実践的な教育の賜物として、その後の成果の起点となっています。

技科大のキャッチフレーズでもある「技術を究め、技術を創る。」に表現されているように、その後も継続的に、半導体教育の先駆的な取り組みを実践。半導体教育の成果の数々は、「モノづくり」への強いこだわりを貫く技科大の象徴的な事例として、学びの精神を継承する基盤にもなりました。

単に最先端の性能を追求するだけではなく、学生が最終的に製品を完成させることを重視し、理論と実践を融合させてきました。その精神により、学生が自ら設計したトランジスタを使ってラジオを製作するといった取り組みのように、創造性を育む礎となって、「モノづくり」の精神が脈々と受け継がれてきたのです。

――その精神は、どのように波及していったのでしょうか?

(澤田)そうですね。例えば1980年代以降は、全国の大学や高等専門学校の教員を招いて、半導体の製造技術を講習する取り組みも行われ、日本の半導体の人材育成に大きな影響を及ぼしてきました。

さらに近年は、東京工業大学や広島大学との連携により、日本の半導体産業再興を目指すプロジェクト「集積Green-nix(グリーンニクス)研究・人材育成拠点」に参画しています。電気自動車やXR、高速無線通信など様々な用途に向けた低消費電力の半導体技術開発に着手。幅広い技術に加えて、市場についても深く理解し、新たな道を開拓できる次世代の半導体人材育成に注力しています。

――改めてIRES²の優位性とは?

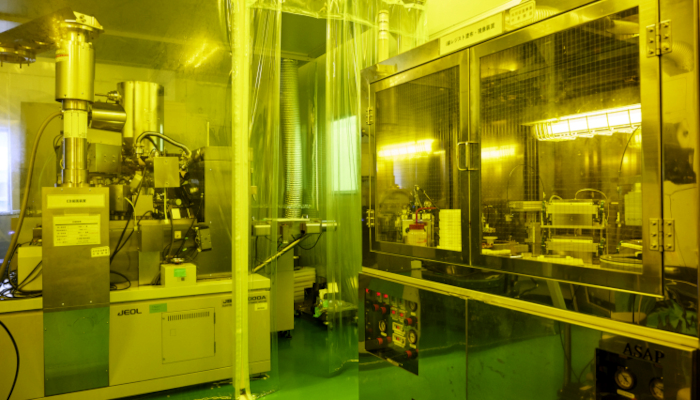

(澤田)一般的な半導体施設の場合、業務が細分化され、それぞれの工程のスペシャリストを育てることはできても、半導体・センサに関する工程を俯瞰的に学ぶことは難しい環境です。

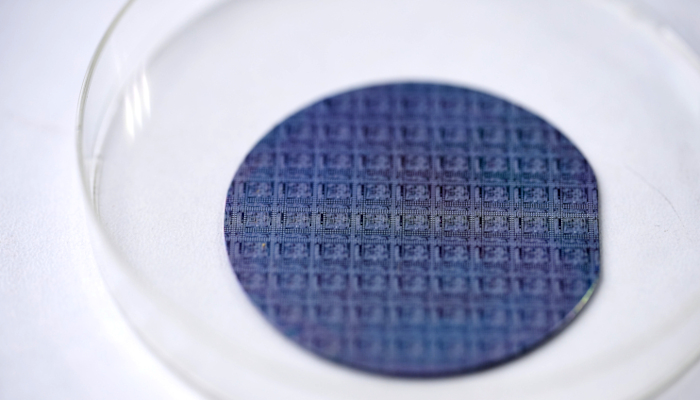

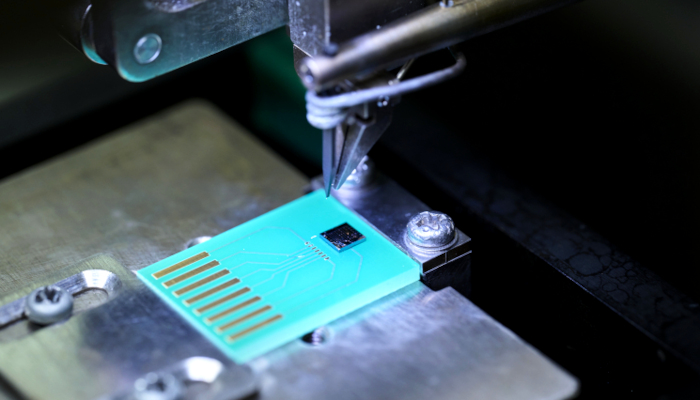

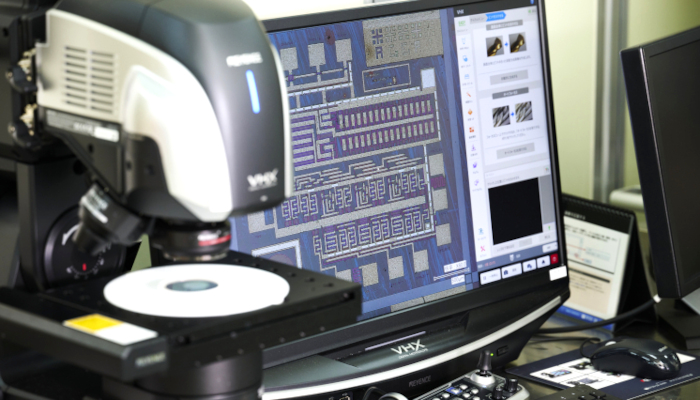

しかしIRES²では、構想を練った半導体や集積回路に関するアイデアを、自分の手でカタチにすることができるのです。現在取り組んでいるイオンイメージセンサのように、通常ではない半導体の製作工程や、通常使用しない材料を使った半導体のプロトタイプ作りにもチャレンジできるため、半導体産業を俯瞰できる新時代にふさわしいエンジニアを育成することが可能です。

――近年の活動、新しい取り組みについても教えてください。

(澤田)IRES²では、産官学連携の中核も担うべく、ベンチャー企業の支援にも注力しています。

半導体チップ作りには莫大な初期投資が必要なため、日本の現在の枠組みでは、半導体ベンチャーの立ち上げが難しいという現状があります。そこで、IRES²が低コストで半導体チップの試作をできる環境を提供することで、新しいアイデアを持つ起業家の後押しをしていくという構想を実現しています。

このように技科大は開学以来、従来の枠組みを超えて、日本の半導体産業の人材育成の中核的な役割を担ってきたのです。

――さらに2025年度には、IRES²の施設が拡充される予定とのことです。

(澤田)2025年度内を目処に、現在のIRES²に隣接する形で、クリーンルームを備えた新棟を建設。延べ床面積は約2000平方メートルに及び、研究施設全体の広さは現在の約4倍に拡張されます。

IRES²の最大の優位性である、様々な材料や多様なスケールの電子デバイスについて、製作から評価、シミュレーションにいたるまですべての工程を一気通貫で行えるという機能を拡充。これまで一度に10人程度までしか研修を受けられず、主に学生や指導者向けにしか開放できていなかったのですが、今後は30人ほどまで増やせる予定です。

より微細な半導体製作、高性能なセンサ開発が可能になるため、多くのエンジニアがこの研究所を舞台に新たな半導体を試作できるようになり、チャレンジの幅が広がるでしょう。

IRES²が、未来につながる新しいアイデアを具現化できる拠点として、次世代半導体・センサの発信源になることに期待が高まります。

――今後の半導体・センサ分野の躍進、未来の展望についてお聞かせください。

(澤田)スマートフォンのような通信機器をはじめ、ロボティクス、情報通信、さらには医療分野や宇宙分野、農業工学、環境、防災など、多種多様な分野で半導体の必要性が高まっています。

今後はより小型化、高精細なものを実現させていくことで、例えば人体に半導体チップを埋め込むことにより、脳や身体の異常をあらかじめ検知するなど、可能性は無限に広がっていくことでしょう。

半導体・センサの活用法には当然ながら賛否両論あります。しかしあくまでも人を監視するのではなく、人の目では叶わない範囲の見守り、観察を最先端技術に置き換えるという意識で活用することが重要なのではないでしょうか。

半導体・センサ技術のさらなる革新によって、より豊かに健やかに、安全に暮らすためのサポートができるという夢の未来図は、手の届く未来まで近づいてきているのです。

Q. なぜ半導体に興味を持ったのですか?

A. 子どもの頃から、身近な電気機器がなぜ動いているのかと疑問を持ち、その裏側や仕組みを想像して胸を躍らせていました。そこで電気について学べる熊本電波高専(現在の熊本高専)に入学。電子工学について学ぶ中で、高専4年(大学1年に相当)の時、半導体について熱弁する先生の話を聞き、その無限に広がる可能性と将来性に魅了されました。

Q. これまではどのような研究を重ねてきたのですか?

A. 技科大に入学して4年次に、水の中のイオンを計測するセンサの研究に携わりました。その後、次世代の半導体材料の研究を進め、博士論文を書いて学位を取得しました。

最初に赴任した静岡大学では、暗闇でも撮影できる高感度なイメージセンサの研究を進めました。その後は、現在も続けているイオンイメージセンサの研究に取り組んでいます。

Q. 最後に高専生、高校生に向けてメッセージをお願いします。

A. 半導体は身の回りのあらゆる機器に使われていて、私たちの生活に欠かせない存在です。"産業の米"と言われていますが、パソコンやスマートフォン、スマートウォッチなどの心臓部としても活躍し、今や

"社会の米"とも言えるでしょう。

技科大は、研究はもとより、この半導体を自ら作ることができる唯一無二の教育機関です。自分のアイデアを具現化し、これまでできなかったモノを創造し、叶わなかったコトを実現してみませんか。

実際に動くモノを自分の手で作ることにより、モノづくりの喜びや楽しさを経験できることは、これから始まるみなさんのエンジニア人生にとって大きな糧になると思います。