概要

環境問題、特に廃棄物に対する意識を高め地域を美しくすることにより平和なまちづくりを目指しています。気候危機状態にある社会に向けて、ゼロエミッションではなくネガティブエミッションを考慮した社会実装と政策提言を行い、心ゆさぶる技術開発やシステム全体の評価を実施し、産学融合によって社会ニーズに即した実践的な先導的モデルやローテクによる破壊的イノベーションを発信しています。

従来技術

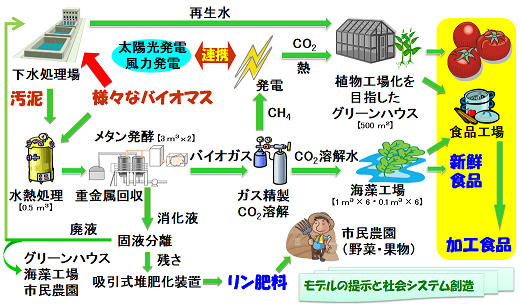

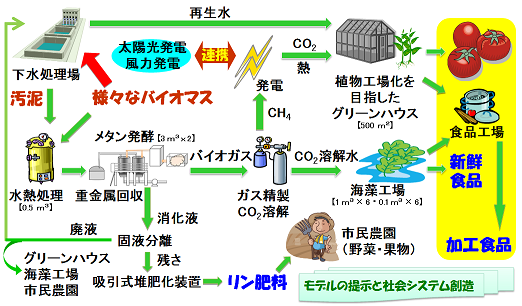

下水処理場は環境分野において潜在的な可能性があるにも関わらず、各要素技術(メタン発酵、植物工場、海藻工場)が単独に存在しているため、市民から遠い存在となっていました。

優位性

・下水処理場にデモンストレーション施設を設置し、各ステークホルダーに利活用への展開等の刺激を与えることができます。

・処理場から排出される二酸化炭素や残渣の活用は、循環型社会の構築に資することができます。

特徴

【研究成果】

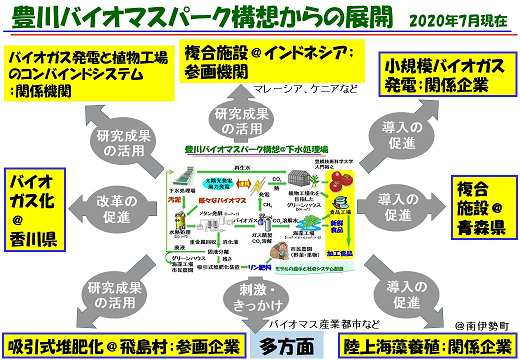

下水汚泥を含むバイオマス(生物資源)利活用、農業発展に寄与する農工連携、二酸化炭素排出量の低減、自治体経営のあり方や縦割り行政の改善、新産業や雇用の創出、地域活性化等は、海外も含め多くの地域で課題となっています。これら解決のための一例として、「豊川バイオマスパーク構想」という新たな社会システムを提案し、実際の下水処理場で実証試験を行いました。各自治体や農商工観・産学官民連携のもと先導的事例を示すことで、行政や市民の理解を得ることができ、パラダイムシフトを促すことができました。この結果、ここで得られた成果を活かした実際のシステムが全国各地で展開されるまでになっています。

実用化イメージ、想定される用途

・小規模廉価型メタン発酵システムは、中小規模の畜産農家、食品工場、下水処理場などで実用化が可能です。

・二酸化炭素や残渣の活用は、バイオガス発電と植物工場のコンバインドシステムや陸上海藻養殖事業などに展開できます。

実用化に向けた課題

・豊川バイオマスパークのような複合システムは、あくまでも一つのモデルです。現在の課題、事業の目的、予算、敷地面積、ステークホルダーの考えに基づき実用化を目指すことができるため、特に課題はございません。

研究者紹介

大門 裕之 (だいもん ひろゆき)

豊橋技術科学大学 学生支援統括センター 教授

researchmap

研究者からのメッセージ(企業等への提案)

下水汚泥を含むバイオマス(生物資源)利活用や地域活性化を検討されている関係者の皆様や、この技術にご興味をお持ちの企業の技術相談をお受けします。また、共同研究や受託研究等の検討の際には、どうぞお気軽にご連絡ください。

知的財産等

掲載日:2021年05月12日

最終更新日:2022年08月01日