USA (Denver, Colorado)で開催された国際会議Transducers 2009にて、"Outstanding paper award"を受賞しました。

イベント報告 | 2009年7月 6日

今回、電気・電子工学系の池戸昭仁(博士後期過程2年)、河野剛士(助教)、石田誠(教授、本学副学長)らは、シリコン(Si)のウィスカ(whisker)結晶成長法であるVapor-liquid-solid(VLS)法を用いた垂直配向Siマイクロワイヤ突出型フォースセンサを開発しました。

この方法では、基板上に垂直配向させたSiワイヤ(p型半導体)の先端に力が加わると、ワイヤ内部および根元に応力が発生するので、これを電気的特性変化として検出します(ピエゾ抵抗効果)。提案するSiワイヤはSi集積回路製作後に選択VLS成長法により形成できるため、ワイヤセンサと検出・信号処理回路を同一チップ内に集積する構造も可能となります。

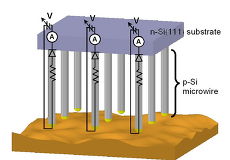

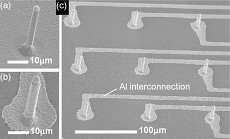

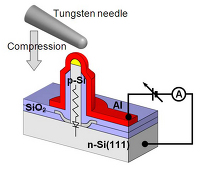

n型Si基板上に、基板温度700度、ジシラン-ジボラン混合ガス圧力0.6Paの条件でVLS成長を行い、直径3ミクロン、長さ30ミクロン、抵抗率1 Ω・cm のp型Siワイヤを成長させ、基板とワイヤの間にpn接合を形成しました。プラズマ化学気相堆積(CVD)法により各Siワイヤの側壁に0.6ミクロン膜厚の酸化膜を堆積し、ワイヤ先端付近のみをエッチングにより露出しました。その後スパッタ法によりアルミニウムを堆積、パターニングしてワイヤ先端への配線としました。これでワイヤ両端に電極を持ちながら、一端で被測定物に接触できる構造を初めて実現しました(図1)。

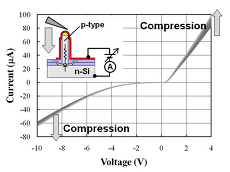

先端直径5ミクロンのタングステンニードルを用いて、単一のSiワイヤに圧縮応力を加えながら電流-電圧特性を測定しました。ワイヤ圧縮応力をタングステンニードルにより増やすことで、例えば印加電圧2-4Vにおいて15%のワイヤ順方向電流の増加が確認できました(図2)。この変化はワイヤの抵抗値がピエゾ抵抗効果によって低下したためと考えられます。今回は垂直力による変化だが、構造を工夫することで剪断力でも変化すると考えています。

本成果は米国コロラド州で開催された国際会議Transducers2009(現地6月21~25日)で口頭発表しました。今回の会議は、採択率46%(口頭発表216件、ポスター発表384件)というものでした。また、会議初日には同論文が4件の“Outstanding paper award”中の1つに選ばれたと発表されました。Outstanding paper awardは会議開催前に提出されたTechnical digest用の論文を基に1)論文の質、2)インパクト性、3)イノヴェーション性の観点で評価されたと報告がありました。

国内では、9月に開催される秋季第70回応用物理学会(9月8日~11日、富山大学)にて、関連の発表を予定しています。

The 15th International conference, Transducers 2009

http://www.transducers09.org/

電気・電子工学系 ICG研究室

http://icg.dev.eee.tut.ac.jp/index_jp.html

図1-1 センサデバイスの概念図 |  図1-2 電子顕微鏡写真 |

図2-1 測定イメージ |  図2-2 圧力によるシリコンウイス カワイヤの電流-電圧特性 |