引間 和浩(ひきま かずひろ)

| 所属 | 電気・電子情報工学系 |

|---|---|

| 兼務 | 次世代半導体・センサ科学研究所 |

| 職名 | 助教 |

| 専門分野 | 無機材料科学、エネルギー関連化学 |

| 学位 | 博士(理学) (東京工業大学)、技術経営修士(専門職) (東京工業大学) |

| 所属学会 | 電気化学会、固体イオニクス学会、粉体粉末冶金協会、日本セラミックス協会、日本化学会 |

| hikima.kazuhiro.ou@ ※アドレスの末尾に「tut.jp」を補完してください |

|

| 研究室web | http://ion.ee.tut.ac.jp |

| 研究者情報(researchmap) | 研究者情報 |

研究紹介

近年,電気自動車などの大型電源用として,蓄電デバイスの大容量化が検討されています.その第一候補は高電圧かつ高エネルギー密度を有するリチウムイオン二次電池ですが,更なる高エネルギー密度化,長寿命化,安全性の向上,低コスト化が求められています.特に安全性の面では,現在のリチウムイオン電池では,電解質として可燃性有機溶媒を用いているため,発火,破裂の危険性がありその対策が必要不可欠です.近年,有機電解液に劣らないリチウムイオン導電性に優れた硫化物系固体電解質が発見され,究極的に安全な全固体電池の実現が期待されています.一方で,全固体電池の実用化に向けては,エネルギー密度や出力特性などの面で課題が残っています.現在それらの課題の解決に向けて,以下の3つの研究テーマを行っています.

1. 新規正極活物質の全固体リチウム二次電池への応用と反応解析

2. 液相法による硫化物固体電解質の合成と材料探索

3. 液相複合化による全固体電池用電極複合体の設計

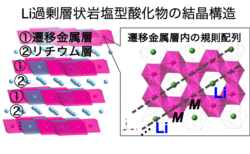

テーマ1:新規正極活物質の全固体リチウム二次電池への応用と反応解析

概要

リチウム過剰系正極(Li2MnO3-LiMO2(M:遷移金属))は初期充電過程での酸素が関与する活性化反応が進行し,250 mAh g-1以上の高容量を示すことから,次世代正極材料として注目されています.これまで,モデル薄膜を用いた全固体電池では,高容量が可逆的に得られることが明らかになっていますが,実用粉末系全固体電池に適用した例はありません.本研究では,全固体電池の高エネルギー密度化を目指し,リチウム過剰系正極などの全固体電池に適用例のない正極活物質を用いた全固体電池の構築を目指します.

主な業績

1. Li過剰系Li2MnO3正極活物質の全固体電池への適用

・Operando analysis of electronic band structure in an all-solid-state thin-film battery., Communications Chemistry, 2022, 5 (52), 1-9.

・Reaction mechanism of Li2MnO3 electrodes in an all-solid-state thin-film battery analyzed by operando hard X-ray photoelectron spectroscopy., Journal of the American Chemical Society, 2021, 144 (1) 236–247.

・Reactions of the Li2MnO3 Cathode in an All-Solid-State Thin-Film Battery during Cycling. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (6), 7650-7663.

2. 全固体リチウム硫黄(Li-S)電池の高性能化

・Y2S3-Doped Li2S Active Cathode Materials for All-Solid-State Li–S Batteries. The Journal of Physical Chemistry C, 2023, 127, 13511-13517.

3. Anti-perovskite型Li2FeSO正極活物質の全固体電池への適用

Electrochemical Properties and Microstructural Analysis of the Li2FeSO Cathode Material., ACS Applied Energy Materials, 2024, 7, 9216-9222

*リンクをクリックすると論文のページへ飛びます。

キーワード

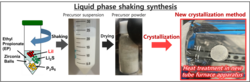

テーマ2:液相法による硫化物固体電解質の合成と材料探索

概要

全固体電池実用化の鍵を握る硫化物系固体電解質の合成は、遊星型ボールミリングの機械的エネルギーによって原材料粒子間の化学反応を進行させるメカニカルミリング法での報告が多いですが、処理時間が長く高エネルギーが必要であるため大量生産には不向きです。我々はメカニカルミリング法に代わる社会実装に向けた合成プロセスとして、液相加振法に関する研究を精力的に行っています。液相加振法とは、エステル系有機溶媒中でLi2SとP2S5などの出発原料とジルコニアボールを振盪処理することで硫化物系固体電解質を合成する方法です。しかし、液相加振法はメカニカルミリング法と比較し導電率が一桁程度低いことが課題なため、液相合成プロセスの改善や異種元素置換による導電率の向上などを行っています。

その他、合成した固体電解質の機械的特性評価(インデンテーション試験)についても行っています。

主な業績

1. 硫化物系固体電解質の液相合成

・Electrochemical Properties of Li10GeP2S12 Solid Electrolytes Synthesized Using a Solution-Based Method., ACS Applied Energy Materials, 2024, 7, 8788-8796.

・Li10GeP2S12 solid electrolytes synthesised via liquid-phase methods., Chemical Communications, 2023, 59, 6564-6567.

<機械的特性評価(インデンテーション試験)>

・Mechanical properties of sulfide-type solid electrolytes analyzed indentation methods., ACS Applied Energy Materials, 2022, 5(2), 2349–2355.

キーワード

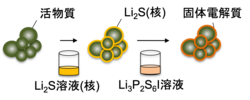

テーマ3:液相複合化による全固体電池用電極複合体の設計

概要

全固体電池の高性能化に向けては、①ナノサイズの電極活物質、②Liイオン伝導性の硫化物系(Li3PS4など)もしくは酸化物系固体電解質(Li3PO4など)、③アセチレンブラックなどのカーボン系導電助剤、以上3種類の粉末を混合した電極複合体の作製が必要とされています。しかし、先行研究において電極層内部における電子・イオン伝導パスを設計した例はなく、材料の組み合わせ毎に導電助剤や固体電解質の材料種、混合割合や混合方法を絨毯爆撃的に検討するに留まっています。これは、高い表面エネルギーを持つナノ粒子では強い凝集が発生し、均質分散に限界があることが大きな要因の一つです。そこで、ナノ粒子を均一に分散できる静電吸着法により作製された複合顆粒などを駆使して、電子・イオン伝導パスを制御した電極複合体を創製することを目指して研究を進めています。

主な業績

・Electrochemical and microstructural analysis of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 cathode composites prepared using the SEED method. Chemical Communications, 2024, 60, 6813-6816.

・Fabrication and electrochemical properties of electrode composites for oxide-type all-solid-state batteries through electrostatic integrated assembly. Heliyon, 9 (2023) e17889.

キーワード

担当授業科目名(科目コード)

電気・電子情報工学実験Ⅰ (B12510140)

電気・電子情報工学実験Ⅱ (B12610120)

化学実験 (B10130130)

その他(受賞、学会役員等)

受賞歴

1. 研究活動表彰(若手賞), 豊橋技術科学大学, 2025年3月.

2. 研究活動表彰(若手賞), 豊橋技術科学大学, 2024年3月.

3. 田川記念固体化学奨励賞, 電気化学会 固体化学の新しい指針を探る研究会, 2024年2月.

4. 2022年度若手研究者特別賞(ECS日本支部助成) 電気化学会東海支部, 2023年2月.

5. 優秀ポスター発表賞, 日本セラミックス協会2022年年会, 2022年5月.

6. Excellent Poster Award, 16th Asian Conference of Solid State Ionics, 2018年9月.

7. 東京工業大学 物質電子化学専攻 修士論文発表会, 電化賞, 2016年3月.

8. 第5回 CSJ化学フェスタ, 優秀ポスター発表賞, 2015年11月.

9. 電気化学会 学生ポスター発表優秀賞, 2014年3月.

10. 第9回新エネルギー技術シンポジウム 学生ポスター発表優秀賞, 2014年3月.

その他の情報は"researchmap"をご覧ください。https://researchmap.jp/kazuh2911