もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

創設50年を迎える高専と技科大/高専連携室長 若原昭浩(わかはら あきひろ)

| ||

| 高専連携教員研修会での学生の活動状況発表 | ||

| ||

| 技科大・高専連携協議会 |

近年、産業界から求められている、高度な技術に長け、グローバルに展開する術を身につけた技術者・研究者を育成するには、高専と技科大が、これまで以上に連携を深め、育成すべき人材像を共有しつつ、それぞれ役割を分担して教育にあたることが大切だと思います。

本学では、高専との連携を更に強化すべく、昨年度東海地区の5つの高専(沼津、岐阜、豊田、鈴鹿、鳥羽商船)と、教育・研究面での連携を強化すべく包括協定を締結しました。包括協定の下、連携協議会等において連携内容の検討を進めています。また、高専連携教員制度を活用し、高専教員が本学の教員と共に教育・研究を実施するシステムの推進も行っています。これらの取り組みの中で、高専への編入学生の情報フィードバックも従来より強化し、「自立した技術者」を社会に輩出していくための連携を推進して行きたいと思います。

※高専50周年事業のウェブサイト

http://www.kosen-k.go.jp/50th/

人間・ロボット共生リサーチセンターの紹介/人間・ロボット共生リサーチセンター長 寺嶋一彦(てらしま かずひこ)

| ||

| 介護ステーションの進展状況 (左手前、パワーアシスト全方向移動ベッド) | ||

今年度から、文部科学省の概算要求(平成24〜28年度)、「超高齢社会を活性化する次世代介護システム・ステーションの開発」が採択されました。実際の介護の場で利用できる技術を開発するために、さまざまなロボット・機器を統合的に利用するための場(次世代介護システム・ステーション)のプロトタイプを学内に構築し、プロトタイプの開放による「見える化」を図ります。いつでも、どこでも、誰でも、すぐに使える実用的なロボット開発のために、介護ロボットの構造・制御、ヒューマンインターフェイス等の要素技術開発と共に、移乗、移動、リハビリなどの介護のトータルな流れを合理的に連携させる最適なシステム統合化技術を医工連携を図りながら開発していきます。なお本リサーチセンターでは、医療・福祉ロボットだけでなく、産業用ロボット等の企業からの共同研究要請に対しても、活発に連携しています。

これら活動を通して、超高齢社会に向けての社会連携を図り、リサーチセンターとして社会に貢献していきたいと考えています。

建築・都市システム学課程・専攻の紹介/建築・都市システム学系長 松本博(まつもと ひろし)

| ||

| 建築作品講評会における学生のプレゼンテーション | ||

| ||

| デジタルファブリケーションによる新しい建築デザイン(松島研究室) | ||

| ||

| 鉄筋コンクリート壁の耐震試験(松井研究室) | ||

建築学や社会基盤工学は、人間が生活を営む上で必要な「衣食住」の住を支える非常に重要な学問分野です。快適な住宅、美しい建築、機能的な都市、利便性の高い道路・鉄道などの都市インフラは人間の暮らしを豊かにし、快適・安全・安心な社会を構築します。私たちは、そのような建築・都市・地域づくりを目指して国の礎となるべく、教育・研究を行っています。

本学の国際交流/国際交流課長 菅谷淳子(すがや じゅんこ)

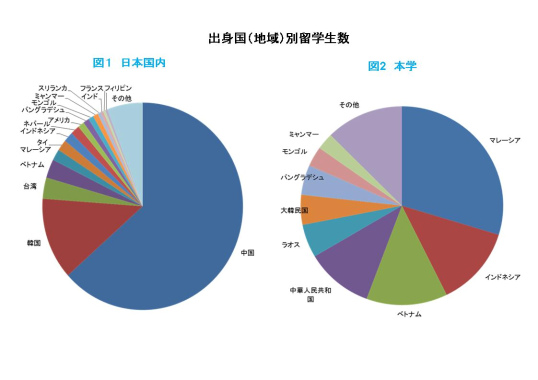

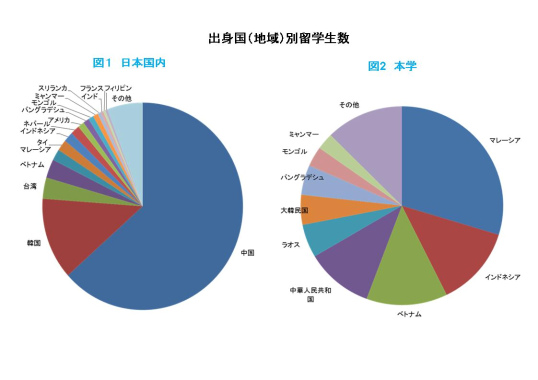

現在、本学には約200名の外国人留学生が在籍しています。これは在籍学生の約10%にあたり、全国平均3.3%を大きく上回っています。では、日本国内では何人くらいの留学生が学んでいるでしょうか。日本学生支援機構の調査によると平成23年5月現在138,075人の留学生が全国の大学等で学んでいます。

図1は日本全体の留学生の出身国・地域を表したものです。80%が中国、韓国、台湾出身の留学生で占められています。これに対して本学の状況は図2に示したとおりです。マレーシア、インドネシア、ベトナムなどアセアン諸国からの留学生の割合がたいへん高く、アセアンに強い本学の特長が如実に示されています。

本学がアセアン諸国から多くの留学生を受け入れているのには、明確な理由があります。本学は開学当初から“国際化”を推進し、積極的にアセアン諸国への技術協力支援を行ってきた実績をもちます。国際交流は一朝一夕に進められるものではなく、多くの先人の方々がこれまで長い時間をかけ少しずつ丁寧に築いてこられた友好関係があってこそ、現在多くの留学生が本学に学んでいることを、私達国際交流課のメンバーはいつも心に留めて仕事をしています。

また、学内のみならず豊橋市をはじめとする田原市、豊川市、蒲郡市、新城市等々、多くの近隣自治体等関係者の方々の支援も忘れることができません。地域で開催されるお祭りや小中学校で開催される行事、ホームステイなどにご招待いただき、大学の中だけでは経験できない機会の提供により、日本での留学生活がより豊かなものとなっているのです。

留学を終えた留学生が、留学先として日本を選んで良かった、日本の中でも豊橋技術科学大学で学んで良かったと思えるよう、国際交流課は学内学外の皆さんと連携して留学生の受入れをはじめとする本学の国際展開の促進に貢献していきたいと思っています。

図1は日本全体の留学生の出身国・地域を表したものです。80%が中国、韓国、台湾出身の留学生で占められています。これに対して本学の状況は図2に示したとおりです。マレーシア、インドネシア、ベトナムなどアセアン諸国からの留学生の割合がたいへん高く、アセアンに強い本学の特長が如実に示されています。

本学がアセアン諸国から多くの留学生を受け入れているのには、明確な理由があります。本学は開学当初から“国際化”を推進し、積極的にアセアン諸国への技術協力支援を行ってきた実績をもちます。国際交流は一朝一夕に進められるものではなく、多くの先人の方々がこれまで長い時間をかけ少しずつ丁寧に築いてこられた友好関係があってこそ、現在多くの留学生が本学に学んでいることを、私達国際交流課のメンバーはいつも心に留めて仕事をしています。

| |

平成23年11月開催 本学開学35周年記念 「国際交流デー」 | |

また、学内のみならず豊橋市をはじめとする田原市、豊川市、蒲郡市、新城市等々、多くの近隣自治体等関係者の方々の支援も忘れることができません。地域で開催されるお祭りや小中学校で開催される行事、ホームステイなどにご招待いただき、大学の中だけでは経験できない機会の提供により、日本での留学生活がより豊かなものとなっているのです。

留学を終えた留学生が、留学先として日本を選んで良かった、日本の中でも豊橋技術科学大学で学んで良かったと思えるよう、国際交流課は学内学外の皆さんと連携して留学生の受入れをはじめとする本学の国際展開の促進に貢献していきたいと思っています。