もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

学長に就任して/学長 大西隆(おおにし たかし)

|

| 学長 大西隆 |

仕事のスタイルの変化に戸惑いはありましたが、本学の学長という仕事にはやりがいを感じています。それは、高専から技科大へという人材育成のルートは、日本の特技である“ものづくり”を支えるもので、これまでの日本の発展を牽引し、そしてこれからの日本を引っ張っていくに違いない本流であるとの思いからです。国民性、気候風土に応じて、国による人々の特技というのはやはり存在していて、陽気で感情を体で表現するのが得意な人々、政治的駆け引きに長けた人々、深く哲学にふけるのが得意な人々等の国民性があるとするならば、日本人は、まさに緻密に、丁寧に物を作るのが得意な人々ではないかと思います。自分自身はその中の優等生とは思いませんが、日本人が世界の中で果たしている役割を少し客観的に観察すれば、そういうことになります。本学の追求している、技術科学を深め、高専卒業生にさらに教育を施し、実務指導者や研究の世界へと導くという目標は、まさしく日本人の得意技に磨きをかけるという意味で、その存在感を高めていくものです。

実は、私は、以前に技術科学大学、本学ではなく、長岡技術科学大学に7年間ほど勤務していたことがあります。その時に、技科大生には、一般の高校出身者と異なる優れた資質があることを、身をもって感じました。それは、多くの学生が、中学生でものづくりの面白さに目覚め、高専を志したことです。また、高専時代に寮生活を体験している学生が多く、自立心や友人達との協調的な生活術を身に着けていることです。これらは、恐らく、ものづくりへの関心を忍耐強く持続させることや、一人よがりにならずに最善の道を探っていく生き方に繋がっているのではないかと思います。

本学に来て、まだ、十分に学生諸君と語り合うような時間が取れていないのは残念なのですが、近い将来そういう時間を持って、私が抱いている印象が間違っていないことを確認したいと思っています。最後に少し辛口の印象を付け加えます。本流にいる者は、周りが見えなくなる嫌いがあるのも事実です。世界は物だけで動いているわけではなく、文化・芸術、さらに思想・信条など様々な無形の価値が人の生活を豊かにします。人と物という関係だけでは、潤いに欠ける世界になりがちなことも想像に難くありません。技科大生には、できるだけ文化に触れたり、教養に接する機会をつくり、広角的な知識の吸収や人格の陶冶に励んでもらいたいと思います。そういうことに心がけていると、日常性の中にも新たな世界が開けてくると思います。

理事・副学長(総務担当)就任にあたって -技科大での21年を振り返りながら-/理事・副学長 大貝彰(おおがい あきら)

|

| 理事・副学長(総務担当) 大貝彰 |

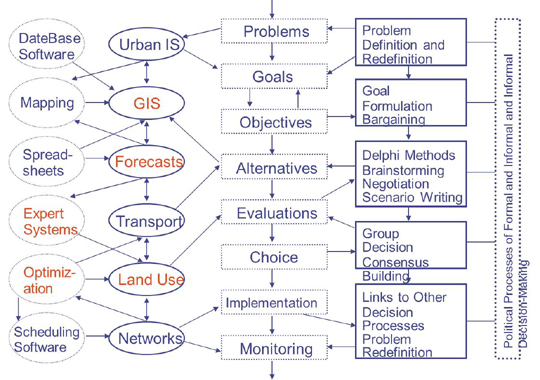

本学に着任した年から、故紺野昭先生の研究室をそのまま引き継ぎ、いきなり修論・卒論の指導が始まりました。研究テーマの設定には試行錯誤を繰り返しました。ただ最もこだわった点は技術科学大学の教員ということです。つまり都市計画という学問を技術科学の視点から探究することです。このこだわりを堅持しながら都市計画の実践に貢献できる計画支援技術の研究開発を進めてきました。当時、海外ではすでに実績が出ていましたが、国内ではこのようなテーマに取り組む研究者はほぼ皆無でした。セルラーオートマタ、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムなど異分野の手法を都市の計画策定支援技術に応用し、地理情報システムを基盤とする計画支援システムの研究開発に専念してきました。

|

| Figure 1. The Planning Process as a Sequence of Computable Methods Enabling Decision Support (reproduced from Mike Batty and Densham, 1996): このダイアグラムは20年前、私の都市の計画支援技術の研究開発に大きな影響を与えた。 |

これらは助教授時代に蓄積した成果で、その研究業績に対して2004年に日本建築学会賞が授与されました。これが豊橋での前半約10年です。

2004年からは大学の法人化と同時に自分の立場も変わります。余談ですが、10年刻みでこれほど大きく環境が変化する人間もいないのではと考えています。助教授時代の11年は自分の研究に専念させてもらいましたが、以後の10年は系長、センター長、大型プロジェクト、社会貢献と環境が一変します。その中で研究室での教育・研究は、都市計画教育と従来からの研究開発を都市計画の実践に活かすことを自らのテーマとして進めてきました。

|

| 研究室で開発した防災まちづくり支援システムを都市計画の実践での活用可能性を検証する実証実験の様子 (地域住民による防災まちづくりワークショップ) |

教育・研究を実践に活かすことはいまだ道半ばのまま、新しい学長を補佐する総務担当理事・副学長に就任しました。立場と環境がまたまた大きく変わりその順応に追われているというのが正直な心境です。ただ後半の10年間で経験してきた都市計画の実践は、私のこれからの総務担当理事としての任務に役立つ予感があります。実社会における都市計画の役割は、都市における居住、労働、余暇、移動といった多様な人間の諸活動が、安全に、効率的に、円滑かつ快適に行えるよう、その器となる住宅、商業、工業等の土地利用、交通施設等の様々な都市施設の配置と密度を調整し、その環境を整えることです。ここで都市を大学に、都市の諸活動を大学の教育・研究・社会貢献活動に置き換えて考えると、私の役割は、大学の教育・研究・社会貢献活動が円滑に行えるよう(さらに言えば、活性化するよう)、教職員の皆さんが働く環境をハード面はもちろんソフト面からも整備することにあると考えています。

国立大学は今、第3期中期目標・中期計画に向けた改革加速期間にあり、本学では国立大学改革強化推進事業(三機関連携事業)、研究大学強化促進事業、博士課程教育リーディングプログラム、など大型プロジェクトが動いています。これらの取組を引き継ぎながら第3期中期目標期間中に大きく飛躍し、世界トップクラスの工科系大学に列せられることを目指し、教員と職員、そして何よりも学生が生き生きとキャンパスライフを送れるような環境整備に努めていく所存です。皆様には、今後の大学運営に対するご理解とご協力をお願いする次第です。何卒よろしくお願い申し上げます。

理事・副学長(学務担当)就任にあたって/理事・副学長 井上光輝(いのうえ みつてる)

|

| 理事・副学長(学務担当)井上光輝 |

多文化共生キャンパスの実現:本学は昨年12月に、国立大学として初めての本格的な海外教育拠点をマレーシアペナン州に設置し(図1)、実務訓練や学生・教職員のグローバル化、あるいはASEANからの優秀な留学生獲得など、様々な活動を開始しました。多文化共生キャンパスの形成には、この海外教育拠点の整備・高度化や、そこで展開する教育プログラムの構築が不可欠であるため、グローバル工学教育推進機構委員会の下にワーキンググループ(WG)を組織して検討を行っています。

|

| 図1 海外教育拠点(マレーシア・ペナン) |

この海外教育拠点の設置・整備は、本学と長岡技術科学大学、国立高等専門学校機構とが連携した大学改革強化推進事業(三機関連携事業)の一つに位置づけられますが、本学では更に、インドネシア、タイ、ベトナム、インド、ロシア、メキシコなどに位置する諸大学・研究所、あるいはクイーンズ・カレッジ(ニューヨーク)との連携強化を目的に、国・地域ごとの推進グループをグローバル工学教育推進機構の中に組織して、戦略的な対応を始めています。

|

| 図2 本学のスーパーグローバル大学構想 |

優秀な留学生の獲得には、海外から見て魅力ある教育研究の展開が欠かせませんが、加えて、充実した留学生の支援体制の構築も必要です。昨年度から引き続き国費優先配置留学生の申請準備を行っている他、新たに国際プログラム留学生をパッケージとして支援できる制度(国際プログラム強化推進事業(仮称))を検討しています。これは、欧米などで実施されている例を参考に、渡航費や学費、滞在費などをひとまとめにパッケージとして支援することで、海外の優秀な学生を獲得しようとするものです。

|

| 図3 博士課程教育リーディングプログラム |

|

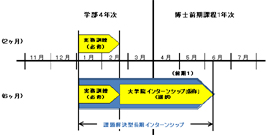

| 図4 課題解決型インターンシップ |

前述した三機関連携事業の中で展開しているイノベーション人材の育成も重要なテーマとなっています。後述する新しい入試制度の設計とも関係して、本学と高専教員とが長期に連携して技術者を育成するスキームが作られつつあります。これには、両技科大と全国51高専55キャンパスを結んだGIネットの本格活用が欠かせません。

リーディングプログラムを含む博士後期課程の学位審査についての検討も開始されています。本学は大掛かりな再編によって、課程・専攻とも一新しました。いよいよこの10月から、新たな専攻を履修した博士後期課程学生の学位審査が開始されます。全専攻が同じような足並みで博士の学位審査を行うため、9月上旬には博士後期課程委員会を新たに設置し活動を開始することになっています。この委員会では、学位審査に加え、博士課程への入学方法などについても議論することになっています。

本学独自の人材育成支援制度である「卓越した技術科学者養成プログラム」の充実も図られています。例えば、4月に本学の学部から大学院博士前後期課程に進学する学生を対象としたものを、国際プログラムを含む4月・10月の学内外からの入学者に対象を広げ、グローバル化に対応しようとしています。このためには財源の確保が必須なので、現在実施中のプログラムの一部見直しも含め、制度の充実を図っています。

学生は、自らが成長していく過程の中で様々な事柄に遭遇し、その解決を支援する体制の整備は重要です。学生支援室が中心となって、従来の学生相談体制に新たに学生・教職員の心身の健康保持増進を図る健康支援センターとの強い連携を反映させた手厚い学生相談体制を整備し、既に稼働しています。

|

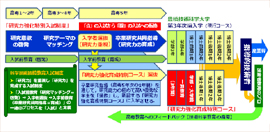

| 図5 研究力強化特別入試 |

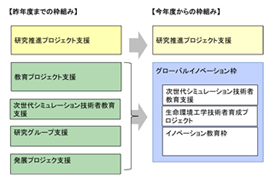

この線の入試制度と関係し、また、三機関連携事業で行っているイノベーション人材育成の観点も強化して、高専との共同研究支援を大きく二つの枠組み(研究推進プロジェクト支援とグローバルイノベーション枠)に再編しました。後者は、次世代シミュレーション技術者育成支援、生命環境工学技術者育成プロジェクト、イノベーション教育枠の3つで構成され、いずれも高専学生を中心とした共同研究を行うものです。この次世代シミュレーション技術者育成、生命環境工学技術者育成はいずれも、本学が推進している時限付きの特別事業です。高専教育との連携も視野に、最終的に本学独自の教育プログラムとして定着させるものです。今年度からは新たに、多言語翻訳を効率的に進めるシステムの開発も加わり研究がスタートしています。

三機関連携事業では国立高専機構を通じて51の国立高専と協力していますが、この中には東京、大阪、神戸に位置する公立高専が含まれていません。上述した新たな入試制度とも関係して、これら公立高専との連携強化も進めています。

|

| 図6 高等専門学校との共同研究支援 |