もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

- 海外教育拠点「ペナン校」について/国際教育センター センター長 松田厚範(まつだ あつのり)

- 研究力とはなんだ!ギカダイを支えるURAたち!/研究推進アドミニストレーションセンター 副センター長 原邦彦(はら くにひこ)

- 「ブレイン情報アーキテクトの育成」始まりました!/情報・知能工学系 准教授(リーディング大学院教育推進機構推進員) 北崎充晃(きたざき みちてる)

- 巨大ひずみ加工による高強度生体用純チタンの開発 〜バルクナノメタルの実用化〜/機械工学系 教授 三浦博己(みうら ひろみ)

- 3D形状類似検索手法の開発 〜「形が似ている」ってなんだろう?〜/情報知能工学系 教授 青野雅樹(あおの まさき)

- ありの〜ままの〜♪ 豊橋技科大オープンキャンパス/機械工学系 助教(広報部会員) 田崎良佑(たさき りょうすけ)

海外教育拠点「ペナン校」について/国際教育センター センター長 松田厚範(まつだ あつのり)

昨年(2013年)12月に、豊橋技術科学大学は、世界的な視野を持つグローバル技術者を育成する新しいプロジェクトの一環として、海外に新しい教育拠点「ペナン校」をオープンしました。

私たちは、海外教育拠点の設置場所として、東南アジアで、最も開発の進んだ多文化の国マレーシアのペナン州を選びました。日本とマレーシアは、古くから産業・貿易、科学技術、文化活動を中心に、とても親しい交流があります。ペナン州は、南北24キロメートル、東西15キロメートルのペナン島と、東洋屈指の長大橋ペナンブリッジ(第一大橋13.5kmと第二大橋24km)で結ばれる対岸のマレー半島部分のスブランプライで構成されますが、この海外教育拠点「ペナン校」は、ペナン島のジョージタウン地区にあります。

ジョージタウンは、ユネスコ世界遺産にも登録された町で、主にイギリス植民地時代の建物と、様々な文化が融合した独特の町並みを今なお残しています。シティーホールやセントジョージ教会など貴重な文化建築もあります。また、住宅、大型ショッピングモール、ホテル、病院、官公庁、文化施設などの都市基盤もしっかりしており、ペナン日本国総領事館もここにあります。

一方、ペナン島には、日本企業を含め、多くの多国籍企業があり、電機・電子・化学分野などの大きな工業地帯があります。企業との共同研究やインターンシップを行う上で、 好適な条件が整っています。また、本学と交流の深い、トップクラスの研究型国立大学であるマレーシア科学大学(Universiti Sains Malaysia)があることも重要な要素となっており、実際ペナン校は、マレーシア科学大学とも協議会などを重ねて緊密に連携しながら運営されています。

写真を見てください。このペナン校には、2つのレクチャーホール、ミーテンングルーム、パティオ(中庭)、6つのベッドルーム、キッチン、スイミングプール、テニスコートなどがあります。

また、ペナン校は、地元のマーケットや、人気の屋台村・ガーニードライブ(Gurney Drive)や近代的な大型ショッピングモール・ガーニープラザ(Gurney Plaza)へ歩いていける、とてもロケーションの良い場所に位置しています。

日本は、科学や技術の分野において、世界のトップレベルの国の一つです。私たちは、日本人学生のグローバル化育成と同時に、日本の知識や文化を南東アジアの国々に広めて、共に理解を深め、発展していきたいと願っています。

マレーシアの元首相 マハテール(Mahathir)氏は、マレーシアの経済社会の発展と産業基盤の確立のために、日本の文化や仕事のスタイルを、マレーシアにたくさん取り入れたいと思い、東方政策 (Look East Policy)を推進してきたことをみなさんは、ご存知でしょうか。多くのマレーシア留学生が日本で学び、現在マレーシアの政府、大学、企業などで大変活躍されておられます。わたしたちの海外教育拠点「ペナン校」プログラムもそのポリシーに大きく寄与するものであると考えます。

本学の学生のみなさんには、ペナン校を拠点として、民族・文化、言語、宗教、仕事のスタイルなど、多くのことを学んでほしいと思います。ペナン島は、たくさんの民族、いろいろな食べ物、そして多様な文化があります。イスラム教、仏教、ヒンズー教、キリスト教など様々な宗教もあり、日本から留学する学生のみなさんは、大変貴重な経験をすることができます。

ペナン校を利用して企業で2か月程度のインターンシップを行う「海外実務訓練」が、今年(2014年)からすでに始まっています。また、これからマレーシア科学大学と協働した「国際研修プログラム」、「リーディング大学院グローバルサマースクール」、さらに6ヶ月間の長期にわたって専門性の高いインターンシップを行う「課題解決型海外実務訓練」などの実施も計画されています。違った環境で、様々な考えをもつ海外の人たちと一緒に行動することは、学ぶ力を高め、コミュニケーション能力を育み、創造性を豊かにすることでしょう。これらのグローバルプロジェクトに参画し、実 体験を通じて、本学の学生のみなさんが成長し、世界に飛躍し、一層活躍してくれることを願っております。

私たちは、海外教育拠点の設置場所として、東南アジアで、最も開発の進んだ多文化の国マレーシアのペナン州を選びました。日本とマレーシアは、古くから産業・貿易、科学技術、文化活動を中心に、とても親しい交流があります。ペナン州は、南北24キロメートル、東西15キロメートルのペナン島と、東洋屈指の長大橋ペナンブリッジ(第一大橋13.5kmと第二大橋24km)で結ばれる対岸のマレー半島部分のスブランプライで構成されますが、この海外教育拠点「ペナン校」は、ペナン島のジョージタウン地区にあります。

ジョージタウンは、ユネスコ世界遺産にも登録された町で、主にイギリス植民地時代の建物と、様々な文化が融合した独特の町並みを今なお残しています。シティーホールやセントジョージ教会など貴重な文化建築もあります。また、住宅、大型ショッピングモール、ホテル、病院、官公庁、文化施設などの都市基盤もしっかりしており、ペナン日本国総領事館もここにあります。

一方、ペナン島には、日本企業を含め、多くの多国籍企業があり、電機・電子・化学分野などの大きな工業地帯があります。企業との共同研究やインターンシップを行う上で、 好適な条件が整っています。また、本学と交流の深い、トップクラスの研究型国立大学であるマレーシア科学大学(Universiti Sains Malaysia)があることも重要な要素となっており、実際ペナン校は、マレーシア科学大学とも協議会などを重ねて緊密に連携しながら運営されています。

写真を見てください。このペナン校には、2つのレクチャーホール、ミーテンングルーム、パティオ(中庭)、6つのベッドルーム、キッチン、スイミングプール、テニスコートなどがあります。

また、ペナン校は、地元のマーケットや、人気の屋台村・ガーニードライブ(Gurney Drive)や近代的な大型ショッピングモール・ガーニープラザ(Gurney Plaza)へ歩いていける、とてもロケーションの良い場所に位置しています。

|  |

| ペナン校の外観 | メインエントランス |

|  |

| レクチャーホール1 | レクチャーホール2 |

|  |

| スイミングプール | テニスコート |

日本は、科学や技術の分野において、世界のトップレベルの国の一つです。私たちは、日本人学生のグローバル化育成と同時に、日本の知識や文化を南東アジアの国々に広めて、共に理解を深め、発展していきたいと願っています。

マレーシアの元首相 マハテール(Mahathir)氏は、マレーシアの経済社会の発展と産業基盤の確立のために、日本の文化や仕事のスタイルを、マレーシアにたくさん取り入れたいと思い、東方政策 (Look East Policy)を推進してきたことをみなさんは、ご存知でしょうか。多くのマレーシア留学生が日本で学び、現在マレーシアの政府、大学、企業などで大変活躍されておられます。わたしたちの海外教育拠点「ペナン校」プログラムもそのポリシーに大きく寄与するものであると考えます。

本学の学生のみなさんには、ペナン校を拠点として、民族・文化、言語、宗教、仕事のスタイルなど、多くのことを学んでほしいと思います。ペナン島は、たくさんの民族、いろいろな食べ物、そして多様な文化があります。イスラム教、仏教、ヒンズー教、キリスト教など様々な宗教もあり、日本から留学する学生のみなさんは、大変貴重な経験をすることができます。

ペナン校を利用して企業で2か月程度のインターンシップを行う「海外実務訓練」が、今年(2014年)からすでに始まっています。また、これからマレーシア科学大学と協働した「国際研修プログラム」、「リーディング大学院グローバルサマースクール」、さらに6ヶ月間の長期にわたって専門性の高いインターンシップを行う「課題解決型海外実務訓練」などの実施も計画されています。違った環境で、様々な考えをもつ海外の人たちと一緒に行動することは、学ぶ力を高め、コミュニケーション能力を育み、創造性を豊かにすることでしょう。これらのグローバルプロジェクトに参画し、実 体験を通じて、本学の学生のみなさんが成長し、世界に飛躍し、一層活躍してくれることを願っております。

研究力とはなんだ!ギカダイを支えるURAたち!/研究推進アドミニストレーションセンター 副センター長 原邦彦(はら くにひこ)

<研究力とはなんだ!>

良いテーマを見つける力、熱く燃える仲間達を世界から集める力、資金や設備を整える力、価値を生み出し、発信できる力、人を育てる力、研究の歴史が根付く場、そして人から信頼される力、それらの総体が研究力と言うものだ。

豊橋技術科学大学にはそれがある!

昨年、世界と戦える研究大学を創るために文部科学省が「研究大学強化促進事業」支援の対象大学として全国あまたある大学群の中からわずかに19大学*を厳選しました。豊橋技術科学大学(ここではギカダイと表現しよう)はその内の一つに選ばれました。「研究」で世界と戦える底力のある大学として国から認定されたわけです。

昨年12月1日に、これまでギカダイにはなかった研究経営部門、言い換えれば、研究者(ヒト)・研究設備(モノ)・資金(カネ)・状況分析・情報発信(ジョウホウ)・組織(コラボレーション)を戦略的にうまく組み合わせ、学術研究においても社会実装研究においても、まさに社会を変革させるに足る優れた研究成果を挙げるための「研究の総合戦略企画運営」を行う部門として研究推進アドミニストレーションセンター(RAC:Research Administration Center)を組織しました。名実ともに「研究大学」の実力を磨き高める活動を始めました。

*対象校

北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学 、東京工業大学、

電気通信大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、

奈良先端科学技術大学院大学、岡山大学、広島大学、九州大学、熊本大学、

慶應義塾大学、早稲田大学

このセンターには、全学の研究戦略策定を担当する「研究戦略室」、産学官連携研究の企画推進等を行う「研究・産連推進室」、産官学連携の中で知的財産を生み出し、それらの権利化・活用までの総合的な支援を行う「知財管理室」、学内の共同利用機器を集中管理し、異分野融合研究の支援を行う「技術科学支援室」があります。

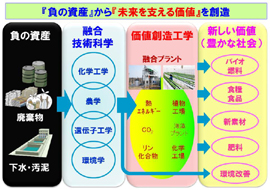

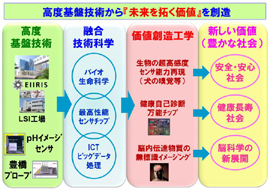

<目指す姿は>

半導体センサーとそれを用いた各種センシングシステムの独自開発力を核にしたギカダイエレクトロニクス先端技術を

医学・医療・生命・脳科学

農学・農業

環境、建築・都市設計

情報処理・通信・ロボティクス

基礎科学

などの異分野の突出した先端知と融合させ、予兆予知の視点に立った先駆的テーマの研究により学術的価値、技術的価値そして社会的価値を創造できる価値創造型工学研究の世界的拠点を実現することを目指しています。

<ギカダイを支えるURAたち>

ギカダイで行われている研究や開発の中身に精通し、しかも世の中で何が求められているかについても十分な知識を持って、ギカダイの歩むべき研究の方向づけや具体的な研究戦略の立案、また研究プロジェクトの企画・運営、知的財産創出・広報等の活動を推進する精鋭たちを、戦略的研究推進強化専門職 (URA: University Research Administrator)と呼んでいます。この職種はこれまでのギカダイの歴史にはなかったものです。

以下にURAたちを紹介しよう。

教職員それに産学連携コーディネーターたちと力を合わせて、新しいギカダイの歴史を創る意気込みで働く研究推進アドミニストレーションセンターとURAたちの活動にご期待ください。

良いテーマを見つける力、熱く燃える仲間達を世界から集める力、資金や設備を整える力、価値を生み出し、発信できる力、人を育てる力、研究の歴史が根付く場、そして人から信頼される力、それらの総体が研究力と言うものだ。

豊橋技術科学大学にはそれがある!

昨年、世界と戦える研究大学を創るために文部科学省が「研究大学強化促進事業」支援の対象大学として全国あまたある大学群の中からわずかに19大学*を厳選しました。豊橋技術科学大学(ここではギカダイと表現しよう)はその内の一つに選ばれました。「研究」で世界と戦える底力のある大学として国から認定されたわけです。

昨年12月1日に、これまでギカダイにはなかった研究経営部門、言い換えれば、研究者(ヒト)・研究設備(モノ)・資金(カネ)・状況分析・情報発信(ジョウホウ)・組織(コラボレーション)を戦略的にうまく組み合わせ、学術研究においても社会実装研究においても、まさに社会を変革させるに足る優れた研究成果を挙げるための「研究の総合戦略企画運営」を行う部門として研究推進アドミニストレーションセンター(RAC:Research Administration Center)を組織しました。名実ともに「研究大学」の実力を磨き高める活動を始めました。

*対象校

北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学 、東京工業大学、

電気通信大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、

奈良先端科学技術大学院大学、岡山大学、広島大学、九州大学、熊本大学、

慶應義塾大学、早稲田大学

このセンターには、全学の研究戦略策定を担当する「研究戦略室」、産学官連携研究の企画推進等を行う「研究・産連推進室」、産官学連携の中で知的財産を生み出し、それらの権利化・活用までの総合的な支援を行う「知財管理室」、学内の共同利用機器を集中管理し、異分野融合研究の支援を行う「技術科学支援室」があります。

<目指す姿は>

半導体センサーとそれを用いた各種センシングシステムの独自開発力を核にしたギカダイエレクトロニクス先端技術を

医学・医療・生命・脳科学

農学・農業

環境、建築・都市設計

情報処理・通信・ロボティクス

基礎科学

などの異分野の突出した先端知と融合させ、予兆予知の視点に立った先駆的テーマの研究により学術的価値、技術的価値そして社会的価値を創造できる価値創造型工学研究の世界的拠点を実現することを目指しています。

|  |

| 負の資産から「未来を支える価値」を創造 | 高度基盤技術から「未来を拓く価値」を創造 |

<ギカダイを支えるURAたち>

ギカダイで行われている研究や開発の中身に精通し、しかも世の中で何が求められているかについても十分な知識を持って、ギカダイの歩むべき研究の方向づけや具体的な研究戦略の立案、また研究プロジェクトの企画・運営、知的財産創出・広報等の活動を推進する精鋭たちを、戦略的研究推進強化専門職 (URA: University Research Administrator)と呼んでいます。この職種はこれまでのギカダイの歴史にはなかったものです。

以下にURAたちを紹介しよう。

| シニアURA 原 邦彦(工学博士) 専門分野 電子材料、半導体デバイス、研究・開発論 経歴 株式会社デンソー取締役基礎研究所所長、 株式会社日本自動車部品総合研究所専務取締役、 株式会社コンポン研究所取締役副所長歴任、2010年より本学特任教授 |  |

| シニアURA 菊池 洋(農学博士) 専門分野 分子生物学、生化学、応用微生物学、RNA工学 経歴 三菱化学生命科学研究所主任研究員、 本学教授・副学長歴任、2014年より本学特任教授 |  |

| 准シニアURA 勝川 裕幸(工学博士) 専門分野 高圧・強電工学、セラミック材料工学 経歴 日本ガイシ株式会社外資技術専門部長歴任、 2014年より本学准シニアURA |  |

| 准シニアURA 藤原 久(工学修士) 専門分野 半導体工学、マイクロコンピュータ、高品質LSI開発 経歴 NECエレクトロニクス(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)開発マネージャー歴任、 2012年より本学特任教授 |  |

| URA 土谷 徹(博士(工学)) 専門分野 マイクロ流体、micro―TAS、遺伝子診断 経歴 富士フイルム株式会社(1991〜2009年)、 国立大学法人愛知教育大学(2010〜2011年)奉職、 2011年より本学特任准教授 |  |

| URA 冨田 充(工学士) 専門分野 電子材料 電子デバイス 無機化学 経歴 富士電気化学株式会社、ミネベア株式会社開発技術センター材料開発部門長、 電子デバイス部門長歴任、 2003年より 豊橋技術科学大学 知的財産・産学連携推進本部着任、 2012年より本学特命准教授 |  |

| URA 白川 正知(博士(工学)) 専門分野 情報通信・セキュリティ、応用物理、情報処理 経歴 豊橋技術科学大学 助手・助教(2000年〜2008年)、 同 科学技術コーディネーター(2008年〜2011年)歴任、 2012年より 本学特任准教授 |  |

| URA 大久保 陽子(博士(工学)) 専門分野 水環境工学、微生物学 経歴 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系特任助教(2010.7〜2013.3)、 豊橋技術科学大学国際協力センター研究員(2013.4〜2014.1)歴任 |  |

教職員それに産学連携コーディネーターたちと力を合わせて、新しいギカダイの歴史を創る意気込みで働く研究推進アドミニストレーションセンターとURAたちの活動にご期待ください。

「ブレイン情報アーキテクトの育成」始まりました!/情報・知能工学系 准教授(リーディング大学院教育推進機構推進員) 北崎充晃(きたざき みちてる)

平成26年4月から本学の博士課程教育リーディングプログラム「大規模脳情報を高度に技術するブレイン情報アーキテクトの育成」に一期生が入学し、本格的に教育プログラムを開始しました。本プログラムは、文部科学省が推進する大学院教育改革プログラムの1つであり、世界に通用する質の保証された学位プログラムの構築・展開を目指すものです。本学のプログラムは脳情報に着目し、本学が培ってきた情報エレクトロニクス、センシング技術を使い「脳を学び」、未だ現在の技術で作ることのできない機能を「脳に学び」、それらに基づき革新的な「情報技術を創る」ことを目指します。なお、詳細については、前号に掲載された記事とWEBサイト〔http://www.brain.tut.ac.jp/〕をご覧下さい。

平成26年秋に本プログラムが採択されて以来、学生募集、実施体制の立ち上げ、教育プログラムの準備、WEBサイトやパンフレット、ポスターなどの広報活動などを行ってきました(図1)。WEBサイトからは、パンフレットも紹介ムービーも見られますので、ぜひご覧下さい。短い時間で内容がよく分かるように作っています。

そして、教育プログラムとして最も大切な学生の受け入れをこの春平成26年4月に開始しました。1月に学生募集を行い、3月の厳密な選考を経て、8名の学生が入学しました(博士前期課程1年6名、博士後期課程1年2名)。所属専攻は、機械工学、電気・電子情報工学、情報・知能工学、環境・生命工学、建築・都市システム学と全学・多岐にわたっています。このことから、さまざまな観点からの脳情報の活用が、現代社会の最先端の問題解決に必要とされていると感じます。まさに本プログラムの目指すところです。

教育プログラムは、浜松医科大学を始め外部研究機関とも共同で進めていきます。今学期は、浜松医科大学の薬理学の講義をブレイン情報概論として2名の学生が履修しました(図2)。

また、毎月リーディング大学院学生ゼミを行っています。これは、履修学生が自らの研究を専門外の学生やプログラム担当教員の前で発表しお互いに議論することで、分野横断・分野融合型の研究推進方法を体験・実践するものです(図3)。

そして、夏期休業期間に行うグローバルサマースクールの準備も着々と進んでいます。これは、本プログラム修了までに学外で行う3つの必修科目の一つ(他の二つは、脳科学インターンシップと博士後期課程実務訓練)で、マレーシア科学大学(USM)と共同で行う課題解決型のプロジェクト科目です。

専門や国、国籍を超えた研究者を志す若者が一堂に会しチームを組んで、何が現代社会において解決すべき問題かを議論し、それを解決する方法を考え、そのために必要な技術・科学を創り出す方略とビジネスモデルを考える機会を設定し、グローバルな問題解決能力を磨くプロジェクトを実施します。

本プログラムは7年の実施期間をまさに始めたばかりです。これからも進捗状況をこの広報誌天伯やWEBサイトを通じてみなさんにご報告していきます。どうぞご期待下さい。

平成26年秋に本プログラムが採択されて以来、学生募集、実施体制の立ち上げ、教育プログラムの準備、WEBサイトやパンフレット、ポスターなどの広報活動などを行ってきました(図1)。WEBサイトからは、パンフレットも紹介ムービーも見られますので、ぜひご覧下さい。短い時間で内容がよく分かるように作っています。

|

| (図1)リーディング大学院のWEBサイト |

|

| (図2)浜松医科大学の薬理学を受講する2名の履修生と本学中川聖一特任教授(左から2番目)、 浜松医科大学梅村和夫教授(左) |

|

| (図3)学生ゼミの様子 |

そして、教育プログラムとして最も大切な学生の受け入れをこの春平成26年4月に開始しました。1月に学生募集を行い、3月の厳密な選考を経て、8名の学生が入学しました(博士前期課程1年6名、博士後期課程1年2名)。所属専攻は、機械工学、電気・電子情報工学、情報・知能工学、環境・生命工学、建築・都市システム学と全学・多岐にわたっています。このことから、さまざまな観点からの脳情報の活用が、現代社会の最先端の問題解決に必要とされていると感じます。まさに本プログラムの目指すところです。

教育プログラムは、浜松医科大学を始め外部研究機関とも共同で進めていきます。今学期は、浜松医科大学の薬理学の講義をブレイン情報概論として2名の学生が履修しました(図2)。

また、毎月リーディング大学院学生ゼミを行っています。これは、履修学生が自らの研究を専門外の学生やプログラム担当教員の前で発表しお互いに議論することで、分野横断・分野融合型の研究推進方法を体験・実践するものです(図3)。

そして、夏期休業期間に行うグローバルサマースクールの準備も着々と進んでいます。これは、本プログラム修了までに学外で行う3つの必修科目の一つ(他の二つは、脳科学インターンシップと博士後期課程実務訓練)で、マレーシア科学大学(USM)と共同で行う課題解決型のプロジェクト科目です。

専門や国、国籍を超えた研究者を志す若者が一堂に会しチームを組んで、何が現代社会において解決すべき問題かを議論し、それを解決する方法を考え、そのために必要な技術・科学を創り出す方略とビジネスモデルを考える機会を設定し、グローバルな問題解決能力を磨くプロジェクトを実施します。

本プログラムは7年の実施期間をまさに始めたばかりです。これからも進捗状況をこの広報誌天伯やWEBサイトを通じてみなさんにご報告していきます。どうぞご期待下さい。

巨大ひずみ加工による高強度生体用純チタンの開発 〜バルクナノメタルの実用化〜/機械工学系 教授 三浦博己(みうら ひろみ)

金属材料に数千パーセント以上の巨大な加工ひずみを加え、結晶粒サイズを1ミクロンメーター以下にまで超微細化した大型の金属素材「バルクナノメタル」は従来の材料に無かった特異な性質を持つことが知られています。そのため世界的に巨大ひずみ加工に関する研究が広く行われています。

私たち「機械工学系高強度マテリアル開発・評価分野」の研究グループは、純チタン材に巨大ひずみ加工法の一つである多軸鍛造法を適用し、結晶粒サイズを100ナノメートル(1センチメートルの10万分の1)程度に超微細化することに成功しました。この超微細粒組織を有する多軸鍛造純チタンは、1mm²辺りの強度100kg以上の高強度に加え、低い弾性率(しなやかさ)を有します。一般的な純チタンは引張強度が400kg程度でしなやかさは低いですので、多軸鍛造純チタンは極めて優れた性質を有することが分かります。

ところで、チタン・チタン合金の用途の一つとして医療用歯科インプラントがあります。歯科インプラントは純チタンでは強度が不足するため、チタン合金 (1mm²辺りの強度100kg)を使用することが多くなっています。しかしチタン合金は、アレルギーを起こしやすいなどの体内適合性に関する問題があるだけではなく、しなやかさが人骨より小さく、顎骨に大きな負担がかかるため、顎骨破損等の問題を数多く引き起こしていました。

一方、多軸鍛造純チタンは生体適合性に優れるため、古くから生体用材料として利用されてきました。開発した高強度の多軸鍛造純チタンは、上に示した問題を一挙に解決できる「人体に優しい生体用高強度純チタン」として大きな期待を集めています。

さらには結晶粒の超微細化により、従来純チタンの欠点の一つとされていた耐摩耗性も1.5倍以上に改善され、その他、優れた加工性、高耐食性、低密度・高比強度などの優れた特性を有することから、高強度・軽量構造材として、輸送機器やスポーツ用品材料などへも広く適用が可能です。

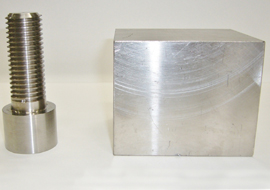

現在、他大学(神奈川歯科大学、鶴見大学、岐阜大学、金沢大学、弘前大学など)と連携し、早期実用化のための共同研究を行っているところです。既に大型サンプル材も、技術移転した川本重工株式会社で製造を開始しました(図1)。また歯科用クラウンの試作(図2)も行っています。

歯科用クラウンは材質をチタンにすることで健康保険適用が可能となるため、財布にも優しい材料でもあります。可能な限り早く実用化し、様々な問題で苦しむ患者さんを救いたいと願うとともに、豊橋技科大発の新素材として多くの機械分野に利用されることを期待しています。

私たち「機械工学系高強度マテリアル開発・評価分野」の研究グループは、純チタン材に巨大ひずみ加工法の一つである多軸鍛造法を適用し、結晶粒サイズを100ナノメートル(1センチメートルの10万分の1)程度に超微細化することに成功しました。この超微細粒組織を有する多軸鍛造純チタンは、1mm²辺りの強度100kg以上の高強度に加え、低い弾性率(しなやかさ)を有します。一般的な純チタンは引張強度が400kg程度でしなやかさは低いですので、多軸鍛造純チタンは極めて優れた性質を有することが分かります。

ところで、チタン・チタン合金の用途の一つとして医療用歯科インプラントがあります。歯科インプラントは純チタンでは強度が不足するため、チタン合金 (1mm²辺りの強度100kg)を使用することが多くなっています。しかしチタン合金は、アレルギーを起こしやすいなどの体内適合性に関する問題があるだけではなく、しなやかさが人骨より小さく、顎骨に大きな負担がかかるため、顎骨破損等の問題を数多く引き起こしていました。

一方、多軸鍛造純チタンは生体適合性に優れるため、古くから生体用材料として利用されてきました。開発した高強度の多軸鍛造純チタンは、上に示した問題を一挙に解決できる「人体に優しい生体用高強度純チタン」として大きな期待を集めています。

さらには結晶粒の超微細化により、従来純チタンの欠点の一つとされていた耐摩耗性も1.5倍以上に改善され、その他、優れた加工性、高耐食性、低密度・高比強度などの優れた特性を有することから、高強度・軽量構造材として、輸送機器やスポーツ用品材料などへも広く適用が可能です。

現在、他大学(神奈川歯科大学、鶴見大学、岐阜大学、金沢大学、弘前大学など)と連携し、早期実用化のための共同研究を行っているところです。既に大型サンプル材も、技術移転した川本重工株式会社で製造を開始しました(図1)。また歯科用クラウンの試作(図2)も行っています。

歯科用クラウンは材質をチタンにすることで健康保険適用が可能となるため、財布にも優しい材料でもあります。可能な限り早く実用化し、様々な問題で苦しむ患者さんを救いたいと願うとともに、豊橋技科大発の新素材として多くの機械分野に利用されることを期待しています。

|  |

| 図1 多軸鍛造法で作製した超高強度多軸鍛造純チタンの大型材(約1000cm3)とボルトの例 | 図2 超高強度多軸鍛造純チタンで作製した歯科用クラウン(かぶせ物) 神奈川歯科大学木本教授、星講師提供 |

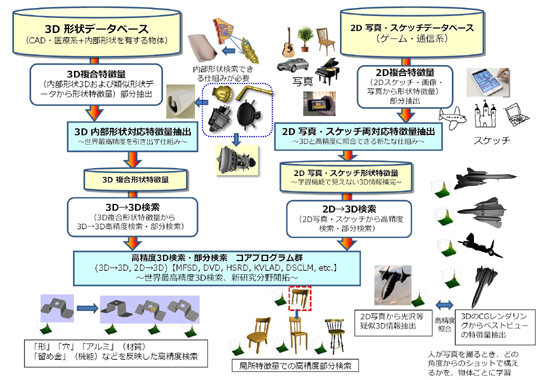

3D形状類似検索手法の開発 〜「形が似ている」ってなんだろう?〜/情報知能工学系 教授 青野雅樹(あおの まさき)

「3D形状類似検索」の研究をはじめて、かれこれ7〜8年経過しました。「形」とは何か?という疑問を持ち始めたのは自分が大学生の頃からです。その意味では、この研究はライフワークだと位置づけています。実際、自分の修士論文のテーマはBotanical Tree Image Generation (計算機による3Dの樹木形状の生成)でした。

遺伝情報がDNAを媒体として親から子に伝達されて、「親」と「子」は、いろいろな意味で「似ている」と考えられています。地球上に生物が出現して、多様な生命が進化した経緯は、19世紀のダーウィンの進化論はもとより、多くの科学者によって研究されてきました。中でも、学生時代D’Archy Thompsonの名著On Growth and Formに接したときは、いろいろな意味で刺激を受けました。たとえば「魚」の形の差異をトランスフォーメーションというコンセプトで説明している図には興味をそそられました。

博士論文は米国に留学して取り組みましたが、そこでも、航空機の補強用の炭素繊維やケブラーなどの材料をいかにして、無駄なく曲面形状にフィッティングさせるか、というテーマでしたので、常に「形」と格闘していました。ヒルベルト空間で有名なヒルベルトらのGeometry and the Imaginationという名著に出会ったのもその頃です。この本では、相似変換(回転、拡大縮小、平行移動)しても不変な幾何学的な量は何か?が興味深いイラストとともに解説され、ひとつの方法として、「ガウス曲率」こそが、そのような性質をもつ(“intrinsic” propertyと呼びます)と紹介し、「美しい形」とは、正負のガウス曲率がほどよく混ざった「形」であると解説しています。ミロのビーナスに代表される彫刻が美しいと感じるのは、正負のガウス曲率がほどよく分布しているからではないかと自分でも思うようになりました。

さて、このように相似変換に影響を受けない、という性質はとても重要で、我々が開発してきた3D形状類似検索の様々な提案で共通する前処理として、「姿勢正規化」(向き、位置、大きさを揃えること)を行っています。これがまさに、相似変換の影響をできるだけ排除する、という操作になります。「姿勢正規化」を行った後は、どうすればいいでしょうか?ここからが実は最も難しいところで、何年も悩み続けているところでもあります。我々がこれまでに開発した手法も、ここから大きく異なる幾つかのアプローチに分かれます。

おそらく最もシンプルなアプローチは、姿勢正規化が完成したところで、3Dの物体を幾つかの2Dスクリーンに投影して、投影されたデータ、すなわち画像データから得られる特徴量を計算し、これを寄せ集めて3Dの形状特徴量にしよう、というアプローチです。とはいえ、この方法でも、何枚の投影画像が必要か?画像の解像度はどのくらいあればよいか?画像の特徴量をどう表現するか?投影する際、どのようにレンダリング(3Dのデータをそれらしく見せること)すべきか?など、多くの自由度が残ります。逆に言うと、その分だけ、技術的なチャレンジが増すことになります。このあたりの技術に関しては、これまで幾つかの特許を出願してきました。

一方、違うアプローチとして、姿勢正規化しても、物体内部に、外からは見えない多くの情報が埋もれている可能性があり、これらの情報も「形」として符号化しよう、という考え方があります。実際、医療現場で使用されるCTやMRIスキャンから得られる画像を組合せると、3Dのデータが再構築できますが、当然、構築された3Dデータを外から見ただけでは内部情報(骨格、臓器、血管の様子等)はわかりません。そこで、内部を捕らえる特徴量も幾つか考案してきました。

さらに、3Dの類似形状の検索を行うに当たり、手元に3Dのディジタルデータ、あるいは3Dスキャナでインプットする場合も、ミニチュアの3D物体がないと検索できない、とするのであれば、なかなか一般ユーザに普及しないであろう、と思います。そこで「スケッチ」や、デジカメ等で撮影された「写真」から3Dの類似検索を行う研究も始めています。

こういった研究を通して、SHREC (Shape Retrieval Contest)と呼ばれる国際的な3D検索のコンテストで昨年と今年、幾つかの部門で世界最高の検索精度を達成しました。今後もライフワークとして3D形状類似検索の研究に従事する予定です。

遺伝情報がDNAを媒体として親から子に伝達されて、「親」と「子」は、いろいろな意味で「似ている」と考えられています。地球上に生物が出現して、多様な生命が進化した経緯は、19世紀のダーウィンの進化論はもとより、多くの科学者によって研究されてきました。中でも、学生時代D’Archy Thompsonの名著On Growth and Formに接したときは、いろいろな意味で刺激を受けました。たとえば「魚」の形の差異をトランスフォーメーションというコンセプトで説明している図には興味をそそられました。

博士論文は米国に留学して取り組みましたが、そこでも、航空機の補強用の炭素繊維やケブラーなどの材料をいかにして、無駄なく曲面形状にフィッティングさせるか、というテーマでしたので、常に「形」と格闘していました。ヒルベルト空間で有名なヒルベルトらのGeometry and the Imaginationという名著に出会ったのもその頃です。この本では、相似変換(回転、拡大縮小、平行移動)しても不変な幾何学的な量は何か?が興味深いイラストとともに解説され、ひとつの方法として、「ガウス曲率」こそが、そのような性質をもつ(“intrinsic” propertyと呼びます)と紹介し、「美しい形」とは、正負のガウス曲率がほどよく混ざった「形」であると解説しています。ミロのビーナスに代表される彫刻が美しいと感じるのは、正負のガウス曲率がほどよく分布しているからではないかと自分でも思うようになりました。

さて、このように相似変換に影響を受けない、という性質はとても重要で、我々が開発してきた3D形状類似検索の様々な提案で共通する前処理として、「姿勢正規化」(向き、位置、大きさを揃えること)を行っています。これがまさに、相似変換の影響をできるだけ排除する、という操作になります。「姿勢正規化」を行った後は、どうすればいいでしょうか?ここからが実は最も難しいところで、何年も悩み続けているところでもあります。我々がこれまでに開発した手法も、ここから大きく異なる幾つかのアプローチに分かれます。

おそらく最もシンプルなアプローチは、姿勢正規化が完成したところで、3Dの物体を幾つかの2Dスクリーンに投影して、投影されたデータ、すなわち画像データから得られる特徴量を計算し、これを寄せ集めて3Dの形状特徴量にしよう、というアプローチです。とはいえ、この方法でも、何枚の投影画像が必要か?画像の解像度はどのくらいあればよいか?画像の特徴量をどう表現するか?投影する際、どのようにレンダリング(3Dのデータをそれらしく見せること)すべきか?など、多くの自由度が残ります。逆に言うと、その分だけ、技術的なチャレンジが増すことになります。このあたりの技術に関しては、これまで幾つかの特許を出願してきました。

一方、違うアプローチとして、姿勢正規化しても、物体内部に、外からは見えない多くの情報が埋もれている可能性があり、これらの情報も「形」として符号化しよう、という考え方があります。実際、医療現場で使用されるCTやMRIスキャンから得られる画像を組合せると、3Dのデータが再構築できますが、当然、構築された3Dデータを外から見ただけでは内部情報(骨格、臓器、血管の様子等)はわかりません。そこで、内部を捕らえる特徴量も幾つか考案してきました。

さらに、3Dの類似形状の検索を行うに当たり、手元に3Dのディジタルデータ、あるいは3Dスキャナでインプットする場合も、ミニチュアの3D物体がないと検索できない、とするのであれば、なかなか一般ユーザに普及しないであろう、と思います。そこで「スケッチ」や、デジカメ等で撮影された「写真」から3Dの類似検索を行う研究も始めています。

こういった研究を通して、SHREC (Shape Retrieval Contest)と呼ばれる国際的な3D検索のコンテストで昨年と今年、幾つかの部門で世界最高の検索精度を達成しました。今後もライフワークとして3D形状類似検索の研究に従事する予定です。

|

| KDE(Knowledge Data Engineering)ラボで開発中の3D形状類似検索プログラム |

ありの〜ままの〜♪ 豊橋技科大オープンキャンパス/機械工学系 助教(広報部会員) 田崎良佑(たさき りょうすけ)

もうじき、技科大オープンキャンパスがやってきます。高校生・高専生の皆さんに教育・研究・入試情報を知っていただくのはもちろんのこと、小・中学生・一般市民のみなさんにも「”ありのまま” に見える技科大」として、来て・見て・体験して・楽しめる企画を今年もたくさん用意しています。昨年は2490人の過去最多の来場者を記録しました。そして今年は31回目の開催で、さらにパワーアップして盛りだくさんの企画を準備していますので、楽しめること間違いなっしー!

●大学とキャンパス

豊橋技科大は英語名でToyohashi University of Technology:TUTと呼ばれています。この「Toyohashi」と「Technology」の2つの頭文字「T」をとって、赤と黒で配色したコミュニケーションマークを大学アイコンにしています。赤は「基礎」や「人間力」を、黒は「専門」や「技術力」を意味しています。コンセプトは「世界の産業を支える力強い人材の育成」というもので、このコミュニケーションマークの赤・黒を基調として、今年のはじめに大講義室・学生ホール・リフレッシュルーム・福利厚生施設などを一新、リニューアルしています。キャンパス内のあちらこちらにちりばめられたシックで上品な新しいデザインの数々を発見するのも面白そうです。

●オープンキャンパスの見どころ

豊橋技科大オープンキャンパスは、ホームページやパンフレットでは伝えきれない「技科大の魅力」と最新入試情報をゲットできるイベントがあります。特に高校生・高専生の皆さんは、技科大の気になるポイントを教員、職員、OB&OGに質問したり、キャンパス内を技科大生にじっくりガイドしてもらいながら学生の声を聴いたりすることで、将来の学生生活を現実的にイメージできるチャンスです。

●オープンキャンパスの楽しみ方

Step 1:メイン受付に行って、オープンキャンパスパンフレット/大学資料を手に入れよう!

イベントの場所と時間をチェックしながら、1日の巡回コースを計画しましょう。整理券の配布時間や場所が異なるイベントもあるので気をつけてください。

Step 2:記念品をゲットしよう!

豊橋技科大エコバックが今、ふつふつと人気が出てきているんです!基本的にオープンキャンパスでしか手に入らないこのエコバッグは、今年も本学顧問デザイナーの騠橋正実さんにデザインしていただきました。高橋さんは、東京スカイツリーの展望エレベーター(四季デザイン)、愛知県民ソウルフードを食すためのラーメンフォークもつくられたスーパーデザイナーなのです。

※豊橋技科大エコバックは毎年更新。ニューデザインをGETするチャンスはたった一度だけ、この日しかないんです。

Step 3:イベントに参加しよう!

ぜひたくさんのイベントに足を運んでみてください。「技術を究め、技術を創る」を実践している教員や学生達が、最先端の技術をわかりやすく説明します。また、見学ツアーに参加すると効率よく回ることができます。見るだけではなく体験イベント・学習を実施している研究室もあります。新しい未来を感じたり触れたりすることで、自分のやりたいことを発見できるかもしれません。

豊橋技科大オープンキャンパスのオリジナルTシャツライトグリーン・オレンジを着ている教職員・学生たちは、技科大を愛する熱い人たちです。真夏の暑さにも怯まずに、本学の魅力を知っていただく想いをひとつにして、皆さんをお待ちしています。

気軽に声をかけてください!!

それでは、8月23日(土) 豊橋技科大にて、皆さまにお会いできることを楽しみにお待ちしています。

●大学とキャンパス

豊橋技科大は英語名でToyohashi University of Technology:TUTと呼ばれています。この「Toyohashi」と「Technology」の2つの頭文字「T」をとって、赤と黒で配色したコミュニケーションマークを大学アイコンにしています。赤は「基礎」や「人間力」を、黒は「専門」や「技術力」を意味しています。コンセプトは「世界の産業を支える力強い人材の育成」というもので、このコミュニケーションマークの赤・黒を基調として、今年のはじめに大講義室・学生ホール・リフレッシュルーム・福利厚生施設などを一新、リニューアルしています。キャンパス内のあちらこちらにちりばめられたシックで上品な新しいデザインの数々を発見するのも面白そうです。

|  |

| リニューアルした学生ホール | オープンキャンパスの様子 |

●オープンキャンパスの見どころ

豊橋技科大オープンキャンパスは、ホームページやパンフレットでは伝えきれない「技科大の魅力」と最新入試情報をゲットできるイベントがあります。特に高校生・高専生の皆さんは、技科大の気になるポイントを教員、職員、OB&OGに質問したり、キャンパス内を技科大生にじっくりガイドしてもらいながら学生の声を聴いたりすることで、将来の学生生活を現実的にイメージできるチャンスです。

|  |

| 最新入試情報をゲット | いざ見学へ! |

●オープンキャンパスの楽しみ方

Step 1:メイン受付に行って、オープンキャンパスパンフレット/大学資料を手に入れよう!

イベントの場所と時間をチェックしながら、1日の巡回コースを計画しましょう。整理券の配布時間や場所が異なるイベントもあるので気をつけてください。

Step 2:記念品をゲットしよう!

豊橋技科大エコバックが今、ふつふつと人気が出てきているんです!基本的にオープンキャンパスでしか手に入らないこのエコバッグは、今年も本学顧問デザイナーの騠橋正実さんにデザインしていただきました。高橋さんは、東京スカイツリーの展望エレベーター(四季デザイン)、愛知県民ソウルフードを食すためのラーメンフォークもつくられたスーパーデザイナーなのです。

※豊橋技科大エコバックは毎年更新。ニューデザインをGETするチャンスはたった一度だけ、この日しかないんです。

Step 3:イベントに参加しよう!

ぜひたくさんのイベントに足を運んでみてください。「技術を究め、技術を創る」を実践している教員や学生達が、最先端の技術をわかりやすく説明します。また、見学ツアーに参加すると効率よく回ることができます。見るだけではなく体験イベント・学習を実施している研究室もあります。新しい未来を感じたり触れたりすることで、自分のやりたいことを発見できるかもしれません。

|  |

| 小学生向け体験学習教室 | 昨年度のオリジナルエコバッグ |

|

| オープンキャンパススタッフ |

気軽に声をかけてください!!

それでは、8月23日(土) 豊橋技科大にて、皆さまにお会いできることを楽しみにお待ちしています。