�N���b�N����Ɗe�L���̐擪�Ɉړ��ł��܂�

- ���Ă݂��I�Z�ȑ�I�[�v���L�����p�X�^�d�C�E�d�q���H�w�n�@�����@�i�L����j�@�㌴�G�K�i�����͂�@�Ђł䂫�j

- �C�I���̓������݂���J�����@�|����25�N�x�����Ȋw��b�\���Ȋw�Z�p�܁y��������z���܁|�^�d�C�E�d�q���H�w�n�@�����@�V�c�a���i���킾�@���������j

- �u�����v�����Ƃ������H�w�Z�p�ҁi�������H�w�Z�p�ҁj�琬�v���O�����̎��H�^���E�����H�w�n�@�����@�⍲����i���킳�@�������j

- �L���s�w�蕶�����w���Ƌ�x�̕����ďC�^���z�E�s�s�V�X�e���w�n�@�y�����@��c�p�Y�i�����݂��@�Ђł��j

|

| �{����t�̗l�q |

|

| ��N�̃G�R�o�b�O |

�I�[�v���L�����p�X�̋G�߂�����Ă��܂����B���Z���E���ꐶ�ɓ����E����E��������m���Ă��������̂͂������̂��ƁA���E���w���A��ʎs���݂̂Ȃ���ɂ��u������Z�ȑ�v�Ƃ��āA���āE���āE�̌����āE�y���߂�����������p�ӂ��Ă��܂��B���������܂ŁA��N�͉ߋ��ő��̗���҂�����܂����B�����č��N�͂Ȃ�ƋL�O���ׂ�30��ڂ̊J�Âł��B

��I�H�������Ⴄ…

���Ă݂��A�V���̏�E�Z�ȑ�I�[�v���L�����p�X�I

����������…

�܂��u��t�v�������A�p���t���b�g�₿����Ƃ����Z�ȑ�O�b�Y���Q�b�g���Ă��������B�����āA�p���t���b�g���悭���Ă݂܂��傤�B�C�x���g�̃X�P�W���[����n�}�A���̐����Ǝ��{�ꏊ���ڂ��Ă��܂��B���������J�E�̌��w�K���s���錤�����̏ꏊ���ڂ��Ă��܂��B�������̔z�z���ԂƏꏊ�ɂ͓��ɋC�����܂��傤�B

�Ƃ���ŁA���N�̃o�b�O���Ƃ��Ă��������B��N�Ɉ�������������������i���N����{�w�ږ�f�U�C�i�[�ł��j�ɍ���Ă��������܂����B��N�̃o�b�O���s���̂����炱����Ō������܂��B���N���l�C�܂������Ȃ��I�I

�ŏ��͂ǂ��ɍs�������ȁH

�����ē����w�����ɂ��Ēm�肽���Ƃ��́A�u���k�R�[�i�[�v�ɍs���܂��傤�B��t�̂��́uA���v�Ƃ��������̃z�[���ɂ���܂��B�e�ے��E��U�̐����u�[�X������܂��̂ŁA�����A���ړ��Ẳے��E��U������A�^����Ƀu�[�X��ڎw���Ă��������ˁB���������ŁA�����w�ׂ�̂��A���E�������J�ɐ������܂��B

|

| ��w���ɂ������ē� |

|

| �������ł̑̌��w�K�̗l�q |

�����������ɍs�������Ƃ��́A�p���t���b�g�̌��������J�ꗗ�����Ă݂܂��傤�B�C�ɂȂ�e�[�}�A�ŋߕ��������̌��t�A���������Ƃ������V�������t�A�s�v�c�Ȏʐ^�E�E�E���ł������̂ŁA�������������������ɔ�э���ł݂܂��傤�B���Ԃ̋������肢���ς��K�˂Ă��������ˁB�u�Z�p������×�Z�p��n��v�����H���Ă��鋳����w���B���A�Ő�[�̋Z�p���킩��₷���������܂��B���w�c�A�[�ɎQ������ƌ����悭���܂���B

���邾���ł͂Ȃ����ۂɑ̌��ł���̌��w�K���s���Ă��錤����������܂���B�V������������������A�����̂�肽�����Ƃ����������肷�邩������܂���ˁB

��w�̎{�݂����J���Ă��܂��B���{�̑�w�̒��ŗB��ƌ����Ă悢�u������LSI�H��v�A�u�G���N�g���j�N�X��[�Z���������iEIIRIS�F�A�C���X�j�v�ōŐ�[�Z�p�ɐG��Ă݂܂��H�u�A���H��v�ł́A��i�I�ȋZ�p�Ɏx����ꂽ�����̔_�Ƃ̌`�����w�ł��܂��B�u�l�ԁE���{�b�g�������T�[�`�Z���^�[�v�ł͂�����ƕς�����Ԃ�����{�b�g�̎��������Ă��܂��B�u�����r�[�N���V�e�B���T�[�`�Z���^�[�v�Ńh���C�r���O�V�~�����[�^��̌�������A�I���W�i���d�C�����ԂɎ��悵�Ă݂܂��傤�B�u������ՃZ���^�[�v�ł̓o�i�i�œB��łĂ܂��B���ɂ��܂��܂����肾������ł��B

���N��l�C�̏��w�������̌��w�K�����B���N�͂ǂ�Ȏ������ł��邩�ȁB������������ɂЂ���X���C��…�@�܂����������Q�b�g���܂��傤�B

|

| ���N��l�C�̏��w�������̌��w�K���� |

���w�悪���܂�Ȃ�������…

�����S���������B�e�팩�w�c�A�[�����p�ӂ��Ă��܂��B��t�Ńc�A�[�Q���̐\�����݂����Ċ�]�̃R�[�X�̐�������������Ă��������B�w���h�ɂ����w�ł��܂��B

��������Ĕ�ꂽ��…

�u�w���𗬉�فE�H���v�֍s���Ă݂܂��傤�B�w���ۊO�����c�̂��A������̐��ʂ��F����ɔ�I���Ă��܂��B���ۂɑ̌����邱�Ƃ��ł��܂��B��N�́A������̌��◯�w���ɂ��A�g���N�V�����Ȃǂ̃C�x���g�����{����܂����B�����A��w���C���𖡂키���Ƃ��ł��邩������܂���B�������}���ق�DVD���ςȂ���A������ƈ�x�݂��Ă͂������ł��傤���B

�܂��܂�…

���N�����{�R���Ŋ������{�b�g�̎������s���܂��B���ۂɑ��c�ł��܂���B�ő��ɂȂ��@��ł��̂ő����^��ł݂ĉ������B

�I�[�v���L�����p�X�ɍs�������Ȃ�܂������H

�u�Z�ȑ���Ăǂ�ȂƂ��H�v�A�u�����y�����́H�v�A�u�Ȃ��悭�킩��Ȃ��v�Ƌ^��������ꂽ�̂ł���A���Ў��ۂɖ{�w�̃I�[�v���L�����p�X��`���Ă��������B�S���͈ꌩ�ɔ@�����B�����Ɗy���߂�Ǝv���܂���B�܂������Ȃ�悤�ɁA��X���E���E�w���ꓯ�A��������Ə������ĊF���܂̂��z�������҂����Ă��܂��B

���Ă݂��I�I�[�v���L�����p�X�I�I

�i���̋L����5��31�����݂̏������Ƃɏ�����Ă��܂��B�����̃C�x���g�Ȃǂɂ͕ύX�̉\��������܂��B�\�߂��������������B�j

�u�����Ȃ����̂��A���Ă݂����B�����Ƃ��ꂢ�Ɍ������B�v�ƁA�����̐l�����͍l����Ǝv���܂��B���̗��R�́A�����Ɛl�Ԃ������̏���“����”�Ƃ����s�����瓾�Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�܂��A�����ł����Ƃ��u����ƌ�������I�v�ƌ����Ă��܂����Ƃ�����܂��B�܂�A�������邱�Ƃ̑�����“����”���Ƃ�����ł��B

|

| �C�I���̓��������邱�Ƃ��ł���C�I���J�����`�b�v |

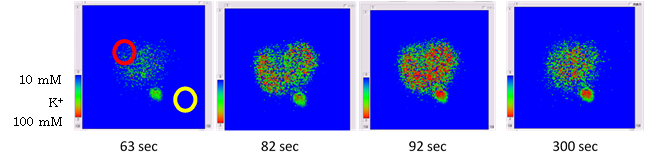

��15�N�قǑO�A�ӂƂ�������������“�C�I���̓���”���������炨�����낻�����ȁA�ƍl���܂����B�ł��A�C�I�����������牽�̖��ɗ����͂킩��܂���ł����B�����A����������“�C�I���̓���”��������J�������ł���m�M������܂����B�Ȃ��Ȃ�A�w��4�N���̎��ɓ������������������̌^�C�I���Z���T���������A������“�C�I���̓�����������”�Ǝv�����Ƃ��́A�C���[�W�Z���T�̌��������Ă�������ł��B�C���[�W�Z���T�̌��������Ă��钇�Ԃ̒��ŁA�C�I���Z���T�̌����𗝉����Ă���̂́A��������������������܂���B������A�C�I���M����CCD�C���[�W�Z���T�����Ō��o���邱�Ƃ�����̂́A��u�������Ɗo���Ă��܂��B

���̌����̒��z����A�{���ɃC�I���̓������f�B�X�v���C�̉�ʂ֏o���܂ł́A�����̒��Ԃ��y���̃A�h�o�C�X�����������܂����BLSI�𐅂̒��œ������Ȃ�āA����܂ŒN���s���Ă��Ȃ������̂ŁA�������킾�����ƋL�����Ă��܂��B�ł��A���̈����������̊w������̃A�C�f�A��~�[�e�B���O�ł̋c�_���������Ă���܂����B���߂ăf�B�X�v���C�ɉf���o���ꂽ�C�I���̉摜�́A10×10�i100��f�j�́A�摜�Ƃ͂قlj������U�C�N�̔Z�W�̕ω��ł����B�i���̉摜�����ăC�I���̓��������Ă���Ƃ͒N�������ꊴ���Ȃ������Ǝv���܂��B�j�������A��f����32×32�i1000��f�j�A128×128�i1��6���f�j�ƂȂ�ɂ�āA�C�I���������Ă���l�q���͂����茩�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���̃C���[�W�Z���T���g���Č������s�������ƍl���钇�Ԃ�����ɑ����Ă��܂����B�����ƁA“������”���Ƃɂ��A���̃C�I���J�������g�����ƂŁA���܂ŒN���������Ƃ��Ȃ����ۂ��𖾂���i“�킩��”�j�\�����A���Ԃ̊F���z�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������炾�Ǝv���܂��B

����̎�܂́A�ŏ���“�C�I���̓������������炨�����낻��”�ƍl�����Ƃ�����A���̎v��������������ɂ��Ă������Ԃƈꏏ�ɂ������������̂Ǝv���Ă��܂��B�����������ɁA“proof of concept �i�T�O���j”�ɂ͎����Ă��܂���B���̃C�I����������J�������A�{���Ɏ������̖��ɗ����Ă����A�ŏ��̎v�������ł��A�{����“����”�ɂȂ邩��ł��B����͂��̃J������p���āA����܂ł킩��Ȃ��������ۂ�“�����ł���”�ƊF����Ɍ����Ă��������铹��Ɏd�グ�����ƐV���Ȍ��ӂ����Ă��܂��B

|

|

| �C�n�̃C�I���̓��������A���^�C���łƂ炦���B���� |

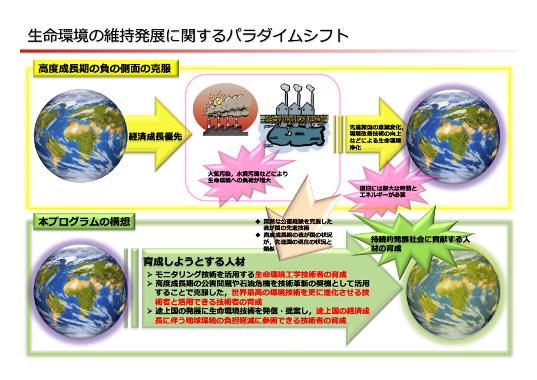

�y�������̈ێ����W�Ɋւ���p���_�C���V�t�g�z

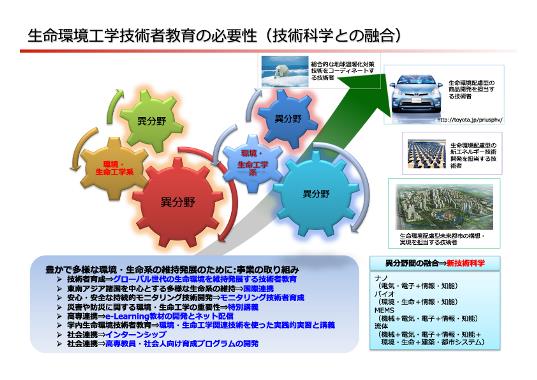

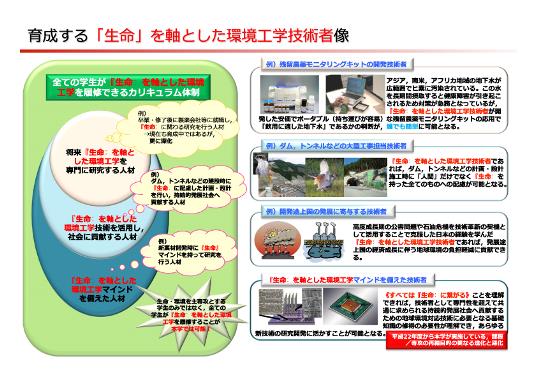

�䂪���ł͌o�ϐ�����D�悵���x�����𐋂��Ă��܂������A�t�����鐶�����ւ̕��ׂ����邽�߂ɖc��Ȏ��ԂƔ�p���₳����܂���ł����B�����ɗl�X�Ȋ��Z�p���J�����Ă��܂������A�������͎�����ւ̐Ӗ��Ƃ��Đ������̈ێ��E���W���f������A�����I�Ȕ��W���̂���Љ�̍\�z�Ɍ����đ�w�Ƃ��Ă̖������ʂ����Ȃ���Ȃ�܂���B���Ȃ킿�������̈ێ����W�Ɋւ���p���_�C���V�t�g���K�v�ł��B�Ƃ�킯�����̃A�W�A�����̋}���Ȍo�ϔ��W�ɔ����O���[�o�����̏ɂ����āA�������̃��X�N�����O�ɗ\�����A���ݓI�ɑΉ��ł���Z�p�҂̈琬���]�܂�Ă��܂��B���̂悤�Ȋϓ_����A�{�w�ł͐������֘A�ے��E��U���ݒu����A�������̈ێ��E���W�ɂ��ċ���E�������s���Ă��܂��B�������Ȃ��瑽���̗D�ꂽ�擱�I�Z�p�͋@�B�A�d�C�A�d�q�A���A���z�Ȃǂٕ̈��삩�琶�܂�܂��B���Ȃ킿�������֘A�ے��E��U�������̋���ł͕s�\���Ȃ̂ł��B�S�ẲȊw�Z�p����Ő������̈ێ��E���W�����ʔF���Ƃ��Ď���̋Z�p�Ȋw�W�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�킽�������͂��̂悤�Ȑ��������Ƃ������H�w�Z�p�҂����H�w�Z�p�҂Ɩ��t���A�{�w�̕���25�N�x���ʌo��V�K���ƂƂ��āA����v���W�F�N�g�����{���邱�ƂɂȂ�܂����B

|

�y�������H�w�Z�p�ҋ���̕K�v���z

�{�w�̌p���I�ȋ�����v�ɔ�������g�D�ĕ҂ɘA�����A�Z�p�Ȋw�̑S����ɂ����āu�����v�����Ƃ������H�w�Z�p�ҁi�������H�w�Z�p�ҁj�̈琬�Ɋւ�����H�I����v���O�������J���E���{���A�u�����v�����Ƃ��āA�ٕ���̋������������邱�Ƃɂ��A�{�w�̍ő�̋��݂ł���u���j�^�����O�Z�p�v����g���鍂�x�Ȑ������Z�p�����p���������I���W�Љ�ւ̍v�����ł���Z�p�҂��琬���܂��B

�{�w�́A��ÁE�����A�]�E�����A���E�_�Ɠ��A�L�Ă����l�Ȑ�[����ɂ�����G���N�g���j�N�X�Z���V���O�Z�p�Ő��E��擱���錤�����s���Ă��܂��B���̂悤�Ȕw�i�̂��Ƃɖ{���Ƃł́A�]���̃v���W�F�N�g�ł͒�������Ă��Ȃ������A�������̈ێ��E���W�Ɋ�^����Z�p�Ȋw�̑S����ɂ����āu�����v�����Ƃ������H�w�Z�p�҂̈琬�𐄐i���܂��B�{���Ƃ̐��i�ɂ�荂�x�Ȑ������Z�p�����p���������I���W�Љ�ւ̍v�����\�ƂȂ�܂��B5�N�v��Ŏ��Ƃ𐄐i���A�S�̌v��͋��炩��Љ�v���Ɏ���܂ł����Ă����܂��B

|

�y���������Ƃ������H�w�Z�p�ґ��z

���̂悤�Ɏ��ƒB���ɂ��g�y���ʂ͐��������X�N�ɑΉ��������j�^�����O�Z�p���g�����Ȃ����Ƃ̂ł���l�ށA���j�^�����O�Z�p���J���ł���l�ނ̗{����ڎw�����A�V��������V�X�e���̍\�z�E�����ɂ��A�Y�ƊE�ŋ��߂��Ă��鐶�����H�w�Z�p�҂̐l�ވ琬�ɍv�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B�܂��A�ٕ��삪�Z�������̈�ɂ�����V����C�m�x�[�V�����̑n�o�́A���j�^�����O�Z�p�Ɋ��҂����ł��傫�ȃe�[�}�ł���A�{���ƂŐV���ɍ\�z���鋳��v���O�����͂��̂悤�ȕ���Ŋ���ł���l�ނ�y�o���A�䂪���̐����헪���x����C�m�x�[�V�����n�o�ɍv�����܂��B

���������ۋ������ɂ���䂪���̎Y�ƊE�ɂ����āA���j�^�����O�Z�p����g�����������̈ێ��E���W��j�Q���郊�X�N��������錤���J����@�����߂邱�Ƃ́A���i�J���́A�Ђ��Ă͍��ۋ����͂��������A�䂪���̎Y�ƊE�̍��������J���|�e���V�����������\�Ȃ��̂ւƓ]�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̂悤�Ȗ����Z�p�J���|�e���V��������Ղɂ��ăO���[���^�o�C�I�E�C�m�x�[�V�����n�o�Ɏ����邱�Ƃ��ł���A21���I�̉䂪���̖L���ň��S���S�ȁA�����Ď����\�ȎЉ��Ղ̍\�z�ɍv���ł���ƍl���Ă��܂��B�����҂��������B

|

21���I�ɓ����Ă�2006�N�����W������k�Ђ�2007�N�\�o�����n�k�ȂǁA�����O�ɑ�ЊQ�������A������2011�N3���ɂ͓����{��k�Ђ��������܂����B�����̐l�����Y�ƂƂ��ɁA�n��̃A�C�f���e�B�e�B�ƂȂ��Ă��镶����i�ς������܂����B�c�����͂��Ȃ��̂Ɏ������͂ǂ�قǗE�C�Â����A�����Ă��ꂪ�������ɂƂ��đ厖�Ȃ��̂ł���̂����߂ċC�t������܂��B

�L���s�͍]�ˎ���ɂ͋g�c��ƂƂ��ɓ��Ƌg�c�̓�̏h�꒬���u����A��Ђ�J���ɂ���ē����̎p��

|

| �����H�����O�̋�̐��� |

����ɂ��ẮA����2007�N�x�̕������p��{�v�悩��W���A�����̏�Ԃ��q�ׂɒ������邾���ɂƂǂ܂炸�A�������Ƃ��ĉ����c���A�C�����ׂ����A�܂��ǂ̂悤�Ɉێ��A���p���Ă������A�s�S�����ǂƒn��Z���̕��X�Ƌc�_�����킵�Ă��܂����B���̊�{�v��Ɋ�Â��A2011�N�x�Ɉɓ����z�����������{�v���쐬���A�܂�2012�N10���Ɉ����n�U�}�̐����ŏC���H�����n�܂�܂����B���������Ŏ��{�v��S�������̂��{�w���Ɛ����V����v�v���ŁA�{�w�Ɛ������̕������{�v�̌o��������A��̕����ďC�ɂ����Ă���ϐS�����p�[�g�i�[�ƂȂ��Ă�����Ă��܂��B

��͂��̒n�ŏ���������Ă����c���Ƃ̉����ł���A���Ƃ��Ɠ��h�ň�Ƃ��c��ł��܂������A18���I�����ɉƋƂ�≮�ɑւ��܂����B�����͏����ɔ��W���A1814�N�Ɏ剮��V�z���܂����B�]�˖������疾������ɂ����Ă̓���͏��˂݂̂Ȃ炸���˂�������ŁA�l���W�߂Ă����⏑���n��ł��܂����B���猚�z�����Q�l�ɂ��Ȃ���A���������ɒ������A����ɑ吳�����ɗ�����~�����A����炪���݂̋�̌����Ƃ��Ďc����Ă��܂��B�c�O�Ȃ��Ƃɓ�쒬�c���Ƃ̍Ō�̓���͓����ň�w���C�߁A�����鍑��w�̈�҂ƂȂ��A�{��𓌋��Ɉڂ��Ă��܂��܂����B���̌�A�e�ʂ������J�Ɉێ��Ǘ����Ă������߁A���a�����Ŏ��Ԃ��~�܂�����ԂɂȂ��Ă��܂��B

| ������~�̌������甭�����ꂽ�S���j�� |

��������̓���͍L����F�W���������l���ŁA�����Ɨ�����~�����ۂɎ��珑���ŕ�����ƂƂ��ɁA���C�n���̕��l�ɑ��k���Ȃ���ꗬ�̍ޗ��ƐE�l��I�����ł��B���݁A�������̓�����s���Ă��܂����A�����̖����t�ƌ���ꂽ�ɓ�̖ە��q�ɐ����𗊂�ł��܂����A�܂��A���̐����h�����߂ɘB�S�̋j�𐂖̒��ɐ��܂��Ă��܂��B���h�̑�\�I�ȏ��Ƃł���c���Ƃ̉��~�ł���A�܂��A�����ɔ��ɂ��炵���Z�p�ƍޗ����g���Ă���A�L���s���������Ƃ��ď\���ւ����̂ɂȂ�悤���������Ɗė����s���Ă���Ƃ���ł��B