クリックすると各記事の先頭に移動できます

|

| 電磁気学教育支援アプリケーション(大阪府立高専開発) |

|

| 拡張現実感による分子表示アプリケーション(豊橋技科大開発) |

既に本学では、e-学習システムを利用した非同期型遠隔地教育として30科目以上を学外配信し、単位互換制度に基づいて高専教育にも取り入れられています。「次世代シム教育」では、タブレット端末などの利用に配慮したe-学習教材の開発に加えて、本学で開催される講演会や講習会などを対象に、同期非同期統合型遠隔地教育を考慮したライブ配信実験を始めています。また、本学と高専を繋ぐだけでなく、本学がハブになって高専-高専間で共同利用できるような、例えば、可視化による教育用アプリケーションや、体系的な実践教育プログラムの共同開発にも取り組んでいます。

時間的・空間的制約の中でより学修効果の高い教育プログラムを開発するためには、これまで以上に高専教育との連続性を高め、教育内容を相互に精査し、極端な教育的冗長性を廃し、そして、学習意欲を向上させる工夫が必要です。「次世代シム教育」では、新時代に向けた教育改革のモデルケースとして重要な役割を果たしていきます。

【参考ホームページ】

次世代シミュレーション技術者教育プログラム http://www.adsim.tut.ac.jp/

情報メディア基盤センター遠隔授業 http://www.imc.tut.ac.jp/course/remote

安全安心地域共創リサーチセンター(Research Center for Collaborative Area Risk Management、通称CARM)は、地域の防災力向上を目的として平成23年4月に設立されました。

|

| 地域の防災意識向上を目指した防災シンポジウムの開催 |

本学が立地する東三河・三遠南信地域は、豊かな自然環境に恵まれ、全国有数の農業地帯であるとともに、我が国のものづくり産業や流通を支える重要な地域です。一方で、大規模な災害の発生が予想されている南海トラフ地震だけでなく、大型台風による高潮や豪雨などを含めた自然災害リスクの高い地域です。また、食や住の安全、活力のある地域経済など、安心して生活できる地域づくりが求められる中で、それを脅かす様々なリスクに対して的確に対応できるように準備しておくことが大切です。

CARMでは、安心して暮らせる安全な地域社会づくりのため、自然災害だけでなく環境や生活に関わる幅広いリスクを低減する研究・技術開発を行なっています。センターは「災害」「環境」「生活」の3つの研究コアで構成されており、幅広い専門分野の研究スタッフが連携して様々なリスクを総合的・多面的に研究します。また、「地域共創」と「エリアリスクマネジメント」を柱としています。地域行政・産業界・市民団体等と連携・協働する中でCARMが研究・保有する防災技術を活用して地域防災力を押し上げ、広域災害や多様なリスクに対して粘り強い、安全で安心な生活を支える地域づくりに貢献したいと考えています。平成25年3月には「東海圏減災研究コンソーシアム」が設立され、その中でCARMは減災研究を推進するとともに、東海圏6大学との連携を通じて安全安心な東海地域の実現を目指す役割も担っています。

|

| CARMを構成する3つの研究コア |

|

| 修士論文中間発表会 |

|

| 次世代シミュレーション技術教育システム |

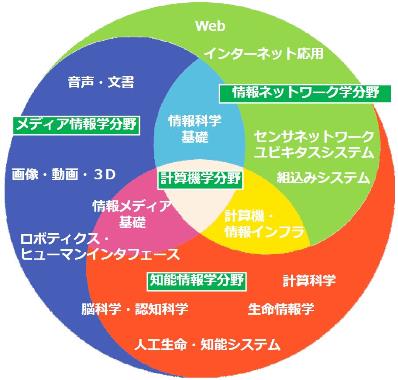

情報処理技術は、パソコンやスマートフォンなどの情報機器やインターネットなどの情報通信システムだけでなく、自動車や電力システムなどの関連分野も含め、社会や生活の隅々にまで浸透し、現代社会を支える基盤となっています。一方で、さまざまな科学技術分野においても先進情報処理技術が利用されています。当課程・専攻においても、インターネット上のテキストや画像など各種の大規模データの検索・処理技術、人と機械をつなぐインタフェースのためのマルチメディア処理や脳情報処理、人と暮らし人を助けるロボット、分子レベルの物質シミュレーションなどの最先端研究を行っています。

平成24年度からは、当課程・専攻を中心に、スーパーコンピュータを使って高性能シミュレーションソフトを開発、利活用できる人材を育てる「次世代シミュレーション技術者教育プログラムの開発」プロジェクトを全学的に推進しています。

情報処理技術は日々進化しており、新たなアイデアが次々と生まれ、われわれの生活を変えていきます。情報・知能工学課程・専攻では、情報処理技術の基礎を深く理解するとともに、新たな先端分野・応用分野を切り拓いていくことのできる人材を養成すべく、教育・研究を行っています。

|

| 情報・知能工学系の教育研究分野の広がり |

本学は、高等学校(工業高校、普通高校)卒業生を1年次に、高等専門学校卒業生を3年次に受入れ、入学者選考にはそれぞれ推薦入学を大幅に採用し、多様な学習歴を有する学生を受け入れています。

1年次の入学者は、推薦入試で40人、一般入試で40人を募集しています。

推薦入試は、高等学校の工業に関する学科等を卒業見込みの者と普通科・理数に関する学科等を卒業見込みの者を対象として、出身学校長から提出された推薦書、調査書、小論文及び面接の総合判定により選考します。

一般入試は、高等学校を卒業又は卒業見込みの者等を対象として「前期日程」大学入試センター試験(5教科7科目)、個別学力検査(数学)及び調査書又は成績証明書の総合判定により選考します。

3年次の入学者は、特別推薦入試、推薦入試及び学力入試により360人を募集しています。

特別推薦入試は、更に優秀な高等専門学校生を受け入れるために平成24年度から導入しました。募集人員は15人で、次の三つの推薦要件をすべて満たし、学校長が責任を持って推薦できる者としています。

①次世代のリーダーとなる素質があると認められる者

②人物、学力が極めて優秀で、心身ともに健康であると認められる者

③全体の評定平均値が4.3以上でかつ、4年次の成績席次順位が各学科で第1位から第3位までの者

「次世代のリーダーとなる資質」とは、学業で優れているだけでなく、次のような資質のうちのいくつかが備わっていることが期待されます。

①解決すべき問題や課題に対して自ら考えを産み出す力を持っている

②自分の思いや考えをしっかりと相手に伝える力を持っている

③考えやアイデアを実行に移す行動力、実行力を持っている

④仲間と共に物事を進める協調性、或いは仲間を引っ張る指導力がある

⑤新しいことへ挑戦する積極性、向上心がある

⑥困難な状況でもことをやりぬく忍耐力、精神力がある

選抜は、本学において面接を実施します。また、特別推薦による入学者には、入学料および授業料(学部2年間)の全額免除、学生宿舎の優先的入居、学部3年次からの研究室配属、海外研修の優先的派遣、国際交流センター等が実施する各種講座の優先的受講の優遇措置があります。

特別推薦のほか、推薦入試も実施しています。推薦入試の出願資格は、高等専門学校卒業見込みの者で、在学中の成績が上位に属し、人物、学力が優秀で、心身ともに健康であると認められ、出身学校長が責任を持って推薦できる者としています。選考は、推薦書、調査書による総合判定(書類選考)で行います。

学力入試の出願資格は、高等専門学校、短期大学等の卒業および卒業見込みの者です。選考は、学力検査(国語、英語、応用数学、専門科目)および調査書による総合判定で行います。

以上のほか、大学院博士前期課程、博士後期課程の入試や外国人留学生、帰国子女、社会人等の入学試験を行い、多様な学生の受け入れに努めています。