もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

沼津高専での1年間を振り返って/電気・電子情報工学系 教授 市川周一(いちかわ しゅういち)

| ||

| 写真1:沼津工業高等専門学校外観 | ||

| ||

| 写真2:卒業研究発表会の様子 |

忘れようもない3月11日に東日本大震災が発生し、福島の事故が緊迫するなかで私の高専生活が始まりました。沼津は東京電力管内ですので計画停電や節電の要請があり、高専側も時間割の変更など対処に追われました(停電中は実験が実施できない!)。

高専教員としては不慣れで配属学生にも色々苦労をかけましたが、全員希望の進路に決定し、年度末には何とか卒業研究の発表会(写真2)を終えることができました。ようやく肩の荷が下りたと思った直後、同僚のS先生が休日勤務中に病に倒れ急逝されました。数日前の卒研発表会では一緒に座長を務めたばかりで、本当に信じられない思いでした。私の高専生活最後の思い出は、1年間で最も悲しいものとなりました。

私の見た高専生はまさに“現代っ子”でしたが、多くの課題に一杯一杯になりながら、精いっぱい頑張っていました。部活(野球部)や体験入学(中学生対象)の経験など、他にも書きたいことはたくさんあるのですが、はや字数も尽きたようです。この機会を与えてくださった沼津高専の皆様には心から感謝しています。1年間ありがとうございました。

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (VBL)の紹介/エレクトロニクス先端融合研究所 助教 赤井大輔(あかい だいすけ)

| |

| VBL外観 | |

| |

| LSI工場内クリーンルーム | |

| |

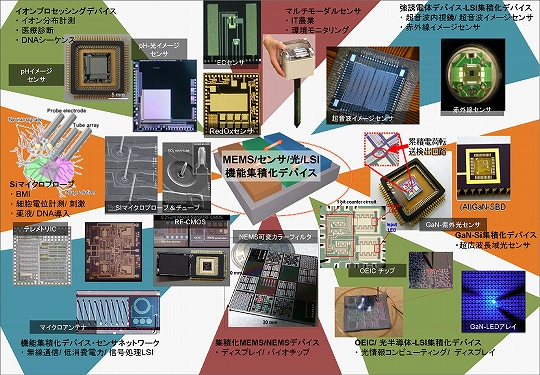

| VBLでの研究成果例 | |

環境・生命工学課程・専攻の紹介/環境・生命工学系 系長 伊津野真一(いつの しんいち)

| |

| バイオガス製造実証研究 (未来環境コース−生態工学分野) | |

| |

| 有機・高分子化合物のNMRによる構造同定 (生命物質コース−分子機能化学分野) |

本学の再編では、「機械工学」、「電気・電子情報工学」、「情報・知能工学」、「環境・生命工学」、「建築・都市システム学」の5領域が明確に示されました。本学は開学以来、主として高専の卒業生を受け入れるユニークな教育システムを採用している大学として評価が高く、上記5領域も高専の学科に十分対応できるように工夫されています。多くの高専では「機械工学」、「電気・電子工学」、「情報工学」、「物質工学」、「建築工学」を専門とする学科を擁しています。従って本学の「環境・生命工学」は高専の「物質工学科」の受け皿としての役割が自ずと主体となっています。実際に入学者の7割ほどが物質、材料関連学科からの学生です。

環境・生命工学課程・専攻では、あらゆる場面で「環境」を意識しながら化学、生物、電気電子、環境工学、ナノ・マイクロ科学、生物分子科学、社会・安全システム科学等、環境・生命の双方に密接に関連した分野の教育・研究を行うとともに、国際社会に対応できる人材の育成を行っています。

本学の外部資金/研究協力課長 萩平弘(はぎひら ひろし)

| |

科学研究費助成事業申請に関する説明会 |

本学の主な収入である運営費交付金と授業料等の収入合計額56億円に対して、外部資金の受入額は、18億6千万円(平成23年度)で、外部資金の教員一人当たりの額は、全国の大学ランキングでも上位となっています。

外部資金の中で代表的な【科学研究費助成事業】(平成23年度の本学受入額4億5千万円)を紹介します。

科学研究費は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的資金※1」であり、ピア・レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。

政府全体の平成23年度の競争的資金は、23制度、4,514億円で、科学研究費助成事業はその50%以上の額を占めています。

その他、外部資金としては、【受託研究】(外部からの委託を受けて行う研究)、【民間等との共同研究】(本学研究者と民間機関の研究者が共同で行う研究)、【寄附金】(企業、財団等からの寄附)があります。

これらの外部資金を獲得していくために、研究戦略室を設置して、競争的研究資金情報の提供、科研費アドバイザー制度による科研費申請書類の作成アドバイス、外部資金獲得状況の分析などを行っています。

特に科学研究費の獲得に関しては、全学的に取り組んでおり、全教員の申請100%を目指すとともに、大型の研究種目を獲得するための研究費支援等を行っています。

また、大学の取り組みとして、全ての研究費の執行に際しては、不正使用の防止策を定めて、適正な研究費の執行に努めています。

※1 資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金です。