もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

建物の耐震性/建築・都市システム学系 教授 山田聖志(やまだ せいし)

3月11日14時46分は本学D棟最上階8階に私はいました。ゆっくりとわずかな揺 れが続いた後かなり大きく揺れたので、すぐに「震源が遠くでとんでもなく巨大な地震」であることがわかりました。揺れの微動がおさまらないうちにテレビのある7階談話室に直行しました。すでに画面には大津波警報がでていて緊張した雰囲気になっていました。このとき本学で観測された振動記録の例を図1に示します。継続時間がとても長く揺れ始めてから3分後でもまだ止まっていません。これほど長い揺れは初めてでした。

れが続いた後かなり大きく揺れたので、すぐに「震源が遠くでとんでもなく巨大な地震」であることがわかりました。揺れの微動がおさまらないうちにテレビのある7階談話室に直行しました。すでに画面には大津波警報がでていて緊張した雰囲気になっていました。このとき本学で観測された振動記録の例を図1に示します。継続時間がとても長く揺れ始めてから3分後でもまだ止まっていません。これほど長い揺れは初めてでした。

豊橋に来て今年で21年目ですが、豊橋に来る前に19年間居住していた仙台に比べ、豊橋での有感地震の頻度は非常に少なく、今回は、1997年愛知県東部地震(豊橋震度5強を記録)のとき以来の揺れでした。なお、1997年のときの初期微動は一瞬で一気にガツンときたので直下型でかつ局所的な揺れにとどまるであろうことは、すぐに直感できました。

このように書くと皆さんは私がなぜそんなことが直感できるか、不思議に思われるかもしれません。それは何度か実際の大地震を経験してきたからです。例えば、1964年の新潟地震のときは、古い平屋の木造の小学校校舎の中で大地震に遭遇しました。揺れが開始してすぐに、天井板が大きくたわんだかと思うと、それらの隙間が大きく開いて上にたまっていた大量の埃が一瞬にして下に降り注ぎ、辺りはあたかも火事場の煙に包まれたかのように、一寸先も見えなくなりました。生来臆病で慌てものでしたので、すぐに窓枠に飛びのり、外の花壇の上に転がり出たものです。しかし、恐怖はその後に起こりました。ビリビリという音とともに自分の足元めがけて地割れが走ってきたときは、完全に硬直して一歩も動けず、ただただ足元の地割れが大きく口を開き、

真っ黒な地面が地獄への入り口のように底なしの様相で、何度も開閉するのをのぞきこむしかできませんでした。揺れがおさまったときにその地盤を見るとわずかに2〜3センチ程度のちょっとした亀裂が残っているだけだったのが、不思議というよりも、もし仮に割れて振動していた時に地割れに落ちていたらと思うと恐怖が沸き起こり、後日成人するまで、しばしば夜中に夢にみて冷や汗を流したものでした。

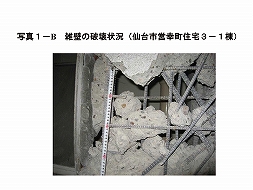

1978年の宮城県沖地震では、平屋の鉄筋コンクリート造実験室内で実験の最中でした。大きな揺れと共にバリバリというすごい音が鳴り響き、隣の実験室との境を隔てるコンクリート壁が45度斜め方向に繰り返し大きく割れ、その音のすさまじさとともに、10cmはあったはずの隣部屋との壁の向こうがすっかり見えた時の恐怖は、実験机の下に身をひそめてはいましたが、生きた心地がなかったと記憶しています。地震がおさまると、大きく割れていたはずのコンクリート壁は、数ミリのキレツ跡を残しただけで、何事もなかったようにもとに戻ったときは、「柱と梁のラーメン架構の中に納まっている非構造部材の雑壁は、柱と梁が健全である限り概略もとの状態に戻る」ことを、実感させられたものです。こうした経験を私はもっていますので、今回の地震でも、写真1のように多くの建物の雑壁が破損しているのを見ましたが、その破損でドアの開閉に支障がでている場合はもちろんのことですが、それほど目立たない程度のキレツであっても、被災住民の前では決して「この程度のキレツならたいしたことはないね」などとは言わないことを肝に銘じています。被災住民にとっては「この程度」とは思えないほどの恐怖であったはずだからです。

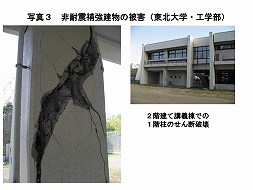

東海・東南海地震が予想されている東海地域では、平成12年頃から主として学校校舎等の公共施設を先行的に、耐震診断・耐震改修を行ってきています。私も構造設計士が作成した書面を詳細にチェックするとともに、それらの評価委員として、現在まで概数700棟以上に対し評価担当をしてきました。仙台地区でも同様の評価委員会が早い時期から組織され、多くの建物が耐震改修されていました。写真2は、そうした耐震改修の際に用いられた耐震補強のデバイスに関するものです。今回の地震は1978年の宮城県沖地震のときよりもかなり大きく揺れたようですので、その時は被害がなく、その後の耐震補強をしてこなかった建物の中には、大きな被害を生じたものが少なくありません。写真3はそうした建物の被害例で、従来、良く見られた被害の状況に大変類似したものとなっています。更に、耐震補強はしていましたが、構造計画的な弱点の部分で大きな破壊が生じた写真4のような例も見られました。最近は、耐震性をより向上させるために制震装置を付加的に設ける新しい建物が見られるようになりました。写真5もその一つで、オイルダンパーで横揺れを抑える効果を狙ったものです。しかしながら、そのオイルダンパーを取り付ける鋼板並びにボルトの方が早く損傷してしまい、本来の機能を十分に発揮できなかったようです。一方、写真6の場合には、トグル式オイルダンパーが、地震でどれくらい動いたかをダンパーのシリンダーに残っていたグリスの跡を被災後にすべて調査し、平成16年の耐震改修設計時に行った立体フレーム時刻歴応答解析での予測と良く整合することがわかり、我が国のこれまでの構造解析技術並びに構造設計技術が、今回のような未曾有の規模の地震に対しても、十分に有用であったということができます。

今回の私の東日本大震災の建物被害調査は、震災後約2か月後の5月4〜6日の僅か3日間という限定的なものではありますが、以下のようなまとめを導くことができました。1)継続時間の非常に長い、かつ、加速度の大きい強震動であったにもかかわらず、地震による建物の被害は比較的小さいと言えます。2)耐震改修してきた建物の構造部材の被害は相対的に非常に小さいと言えますが、一方、1978年では被害がなかった建物で、耐震改修をしてこなかった建物には大きな被害が認められました。3)耐震補強工法や制震工法は有効に機能していると認められます。ただ、一部に、ディテールへの配慮不足のために、当初期待された効果が発揮されなかったものも見受けられました。4)これまでの構造設計・改修設計では、通常、雑壁扱いとしてきた非構造部材が大きく損傷し、構造部材が健全であったにも拘わらず、被災後の使用が制限されたものがありました。天井が落下したために亡くなられた方がでたという報道があったことを考えるとき、こうした非構造部材の設計・診断をいかに標準化するかは、大きな課題であることを改めて知らされました。

最後に私事ではありますが、秋田の実家に住んでいた97歳の老父が3月11日を境として、十分な暖を得ることができなかったことが原因で体調を大きく損ね、75日後の5月25日朝に永眠したのが残念でなりません。

れが続いた後かなり大きく揺れたので、すぐに「震源が遠くでとんでもなく巨大な地震」であることがわかりました。揺れの微動がおさまらないうちにテレビのある7階談話室に直行しました。すでに画面には大津波警報がでていて緊張した雰囲気になっていました。このとき本学で観測された振動記録の例を図1に示します。継続時間がとても長く揺れ始めてから3分後でもまだ止まっていません。これほど長い揺れは初めてでした。

れが続いた後かなり大きく揺れたので、すぐに「震源が遠くでとんでもなく巨大な地震」であることがわかりました。揺れの微動がおさまらないうちにテレビのある7階談話室に直行しました。すでに画面には大津波警報がでていて緊張した雰囲気になっていました。このとき本学で観測された振動記録の例を図1に示します。継続時間がとても長く揺れ始めてから3分後でもまだ止まっていません。これほど長い揺れは初めてでした。豊橋に来て今年で21年目ですが、豊橋に来る前に19年間居住していた仙台に比べ、豊橋での有感地震の頻度は非常に少なく、今回は、1997年愛知県東部地震(豊橋震度5強を記録)のとき以来の揺れでした。なお、1997年のときの初期微動は一瞬で一気にガツンときたので直下型でかつ局所的な揺れにとどまるであろうことは、すぐに直感できました。

このように書くと皆さんは私がなぜそんなことが直感できるか、不思議に思われるかもしれません。それは何度か実際の大地震を経験してきたからです。例えば、1964年の新潟地震のときは、古い平屋の木造の小学校校舎の中で大地震に遭遇しました。揺れが開始してすぐに、天井板が大きくたわんだかと思うと、それらの隙間が大きく開いて上にたまっていた大量の埃が一瞬にして下に降り注ぎ、辺りはあたかも火事場の煙に包まれたかのように、一寸先も見えなくなりました。生来臆病で慌てものでしたので、すぐに窓枠に飛びのり、外の花壇の上に転がり出たものです。しかし、恐怖はその後に起こりました。ビリビリという音とともに自分の足元めがけて地割れが走ってきたときは、完全に硬直して一歩も動けず、ただただ足元の地割れが大きく口を開き、

|

|

|

|

|

|

|

1978年の宮城県沖地震では、平屋の鉄筋コンクリート造実験室内で実験の最中でした。大きな揺れと共にバリバリというすごい音が鳴り響き、隣の実験室との境を隔てるコンクリート壁が45度斜め方向に繰り返し大きく割れ、その音のすさまじさとともに、10cmはあったはずの隣部屋との壁の向こうがすっかり見えた時の恐怖は、実験机の下に身をひそめてはいましたが、生きた心地がなかったと記憶しています。地震がおさまると、大きく割れていたはずのコンクリート壁は、数ミリのキレツ跡を残しただけで、何事もなかったようにもとに戻ったときは、「柱と梁のラーメン架構の中に納まっている非構造部材の雑壁は、柱と梁が健全である限り概略もとの状態に戻る」ことを、実感させられたものです。こうした経験を私はもっていますので、今回の地震でも、写真1のように多くの建物の雑壁が破損しているのを見ましたが、その破損でドアの開閉に支障がでている場合はもちろんのことですが、それほど目立たない程度のキレツであっても、被災住民の前では決して「この程度のキレツならたいしたことはないね」などとは言わないことを肝に銘じています。被災住民にとっては「この程度」とは思えないほどの恐怖であったはずだからです。

東海・東南海地震が予想されている東海地域では、平成12年頃から主として学校校舎等の公共施設を先行的に、耐震診断・耐震改修を行ってきています。私も構造設計士が作成した書面を詳細にチェックするとともに、それらの評価委員として、現在まで概数700棟以上に対し評価担当をしてきました。仙台地区でも同様の評価委員会が早い時期から組織され、多くの建物が耐震改修されていました。写真2は、そうした耐震改修の際に用いられた耐震補強のデバイスに関するものです。今回の地震は1978年の宮城県沖地震のときよりもかなり大きく揺れたようですので、その時は被害がなく、その後の耐震補強をしてこなかった建物の中には、大きな被害を生じたものが少なくありません。写真3はそうした建物の被害例で、従来、良く見られた被害の状況に大変類似したものとなっています。更に、耐震補強はしていましたが、構造計画的な弱点の部分で大きな破壊が生じた写真4のような例も見られました。最近は、耐震性をより向上させるために制震装置を付加的に設ける新しい建物が見られるようになりました。写真5もその一つで、オイルダンパーで横揺れを抑える効果を狙ったものです。しかしながら、そのオイルダンパーを取り付ける鋼板並びにボルトの方が早く損傷してしまい、本来の機能を十分に発揮できなかったようです。一方、写真6の場合には、トグル式オイルダンパーが、地震でどれくらい動いたかをダンパーのシリンダーに残っていたグリスの跡を被災後にすべて調査し、平成16年の耐震改修設計時に行った立体フレーム時刻歴応答解析での予測と良く整合することがわかり、我が国のこれまでの構造解析技術並びに構造設計技術が、今回のような未曾有の規模の地震に対しても、十分に有用であったということができます。

今回の私の東日本大震災の建物被害調査は、震災後約2か月後の5月4〜6日の僅か3日間という限定的なものではありますが、以下のようなまとめを導くことができました。1)継続時間の非常に長い、かつ、加速度の大きい強震動であったにもかかわらず、地震による建物の被害は比較的小さいと言えます。2)耐震改修してきた建物の構造部材の被害は相対的に非常に小さいと言えますが、一方、1978年では被害がなかった建物で、耐震改修をしてこなかった建物には大きな被害が認められました。3)耐震補強工法や制震工法は有効に機能していると認められます。ただ、一部に、ディテールへの配慮不足のために、当初期待された効果が発揮されなかったものも見受けられました。4)これまでの構造設計・改修設計では、通常、雑壁扱いとしてきた非構造部材が大きく損傷し、構造部材が健全であったにも拘わらず、被災後の使用が制限されたものがありました。天井が落下したために亡くなられた方がでたという報道があったことを考えるとき、こうした非構造部材の設計・診断をいかに標準化するかは、大きな課題であることを改めて知らされました。

最後に私事ではありますが、秋田の実家に住んでいた97歳の老父が3月11日を境として、十分な暖を得ることができなかったことが原因で体調を大きく損ね、75日後の5月25日朝に永眠したのが残念でなりません。

津波のシミュレーション/建築・都市システム学系 准教授 加藤茂(かとう しげる)

2011年3月11日。東北地方の太平洋沖合いでマグニチュード9の非常に大きな地震が発生し、それによって発生した大津波が太平洋沿岸に押し寄せ、深刻な被害を発生させました。

津波の研究は、世界でも日本がその先導役を担っているともいえます。「津波」が英語でも「TSUNAMI」となっていることからもそのことは容易に想像できると思います。「津波シミュレーション」に関しては、多くの研究が実施されており、津波シミュレーションに必須の基本的な支配方程式系(質量保存則とエネルギー保存則に関する微分方程式)は教科書にも載っているところです。その支配方程式系を各種の数値解法を用いて解くことで津波のシミュレーションは行われます。

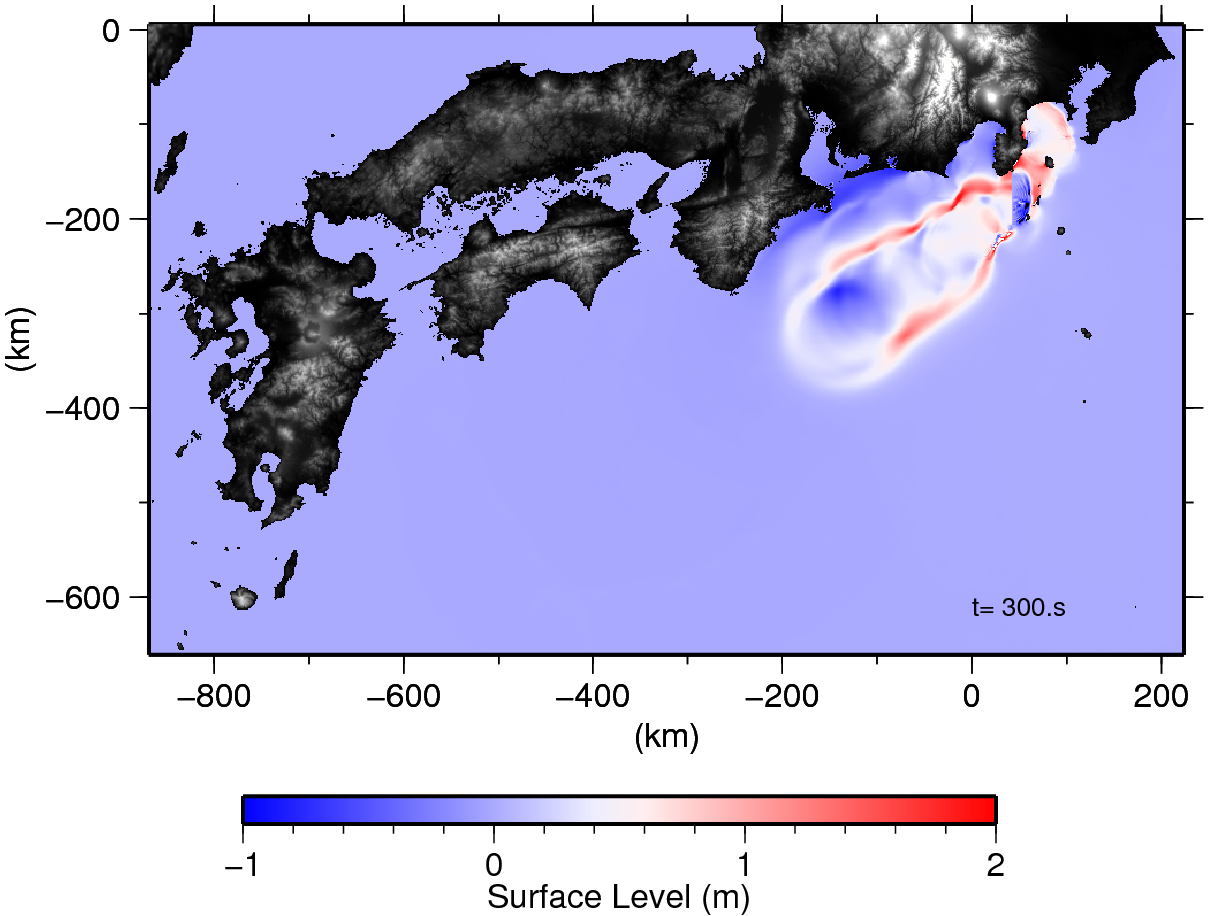

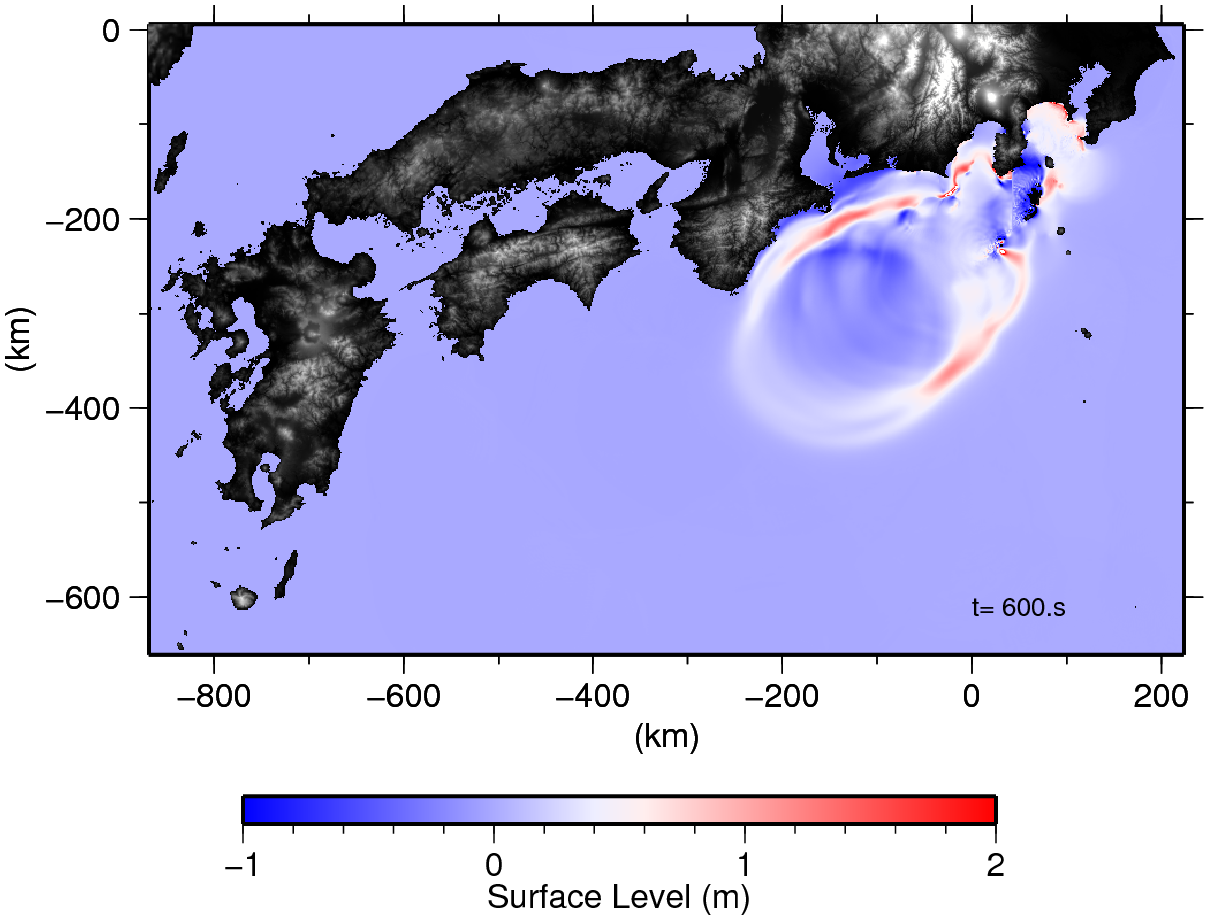

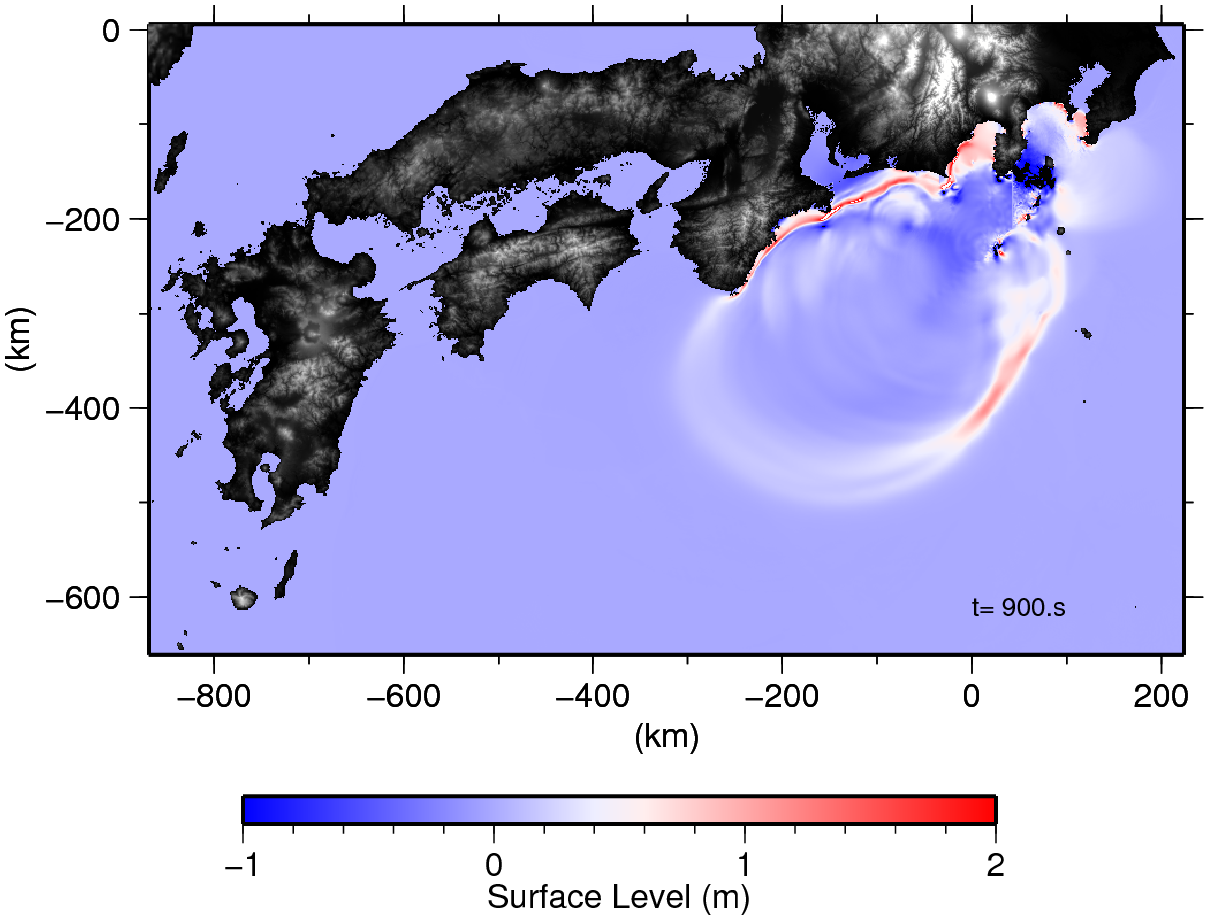

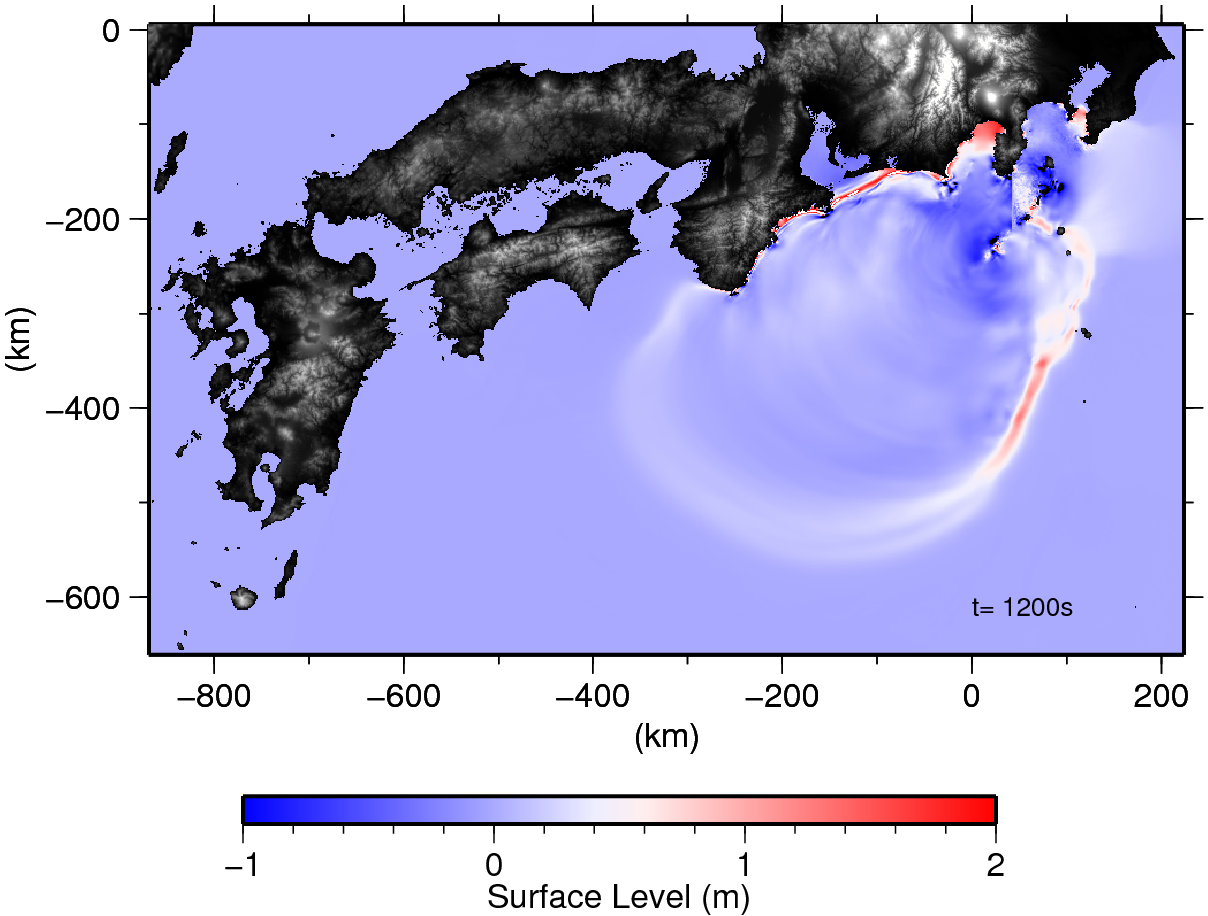

津波のシミュレーションを実施するためには、まず第1に津波の発生原因に関する情報が必要です。海底地震による津波の場合、地震によって変動した海底地盤の大きさ(広さ)や鉛直方向変位量、水平方向変位量などです。海底地盤の変位量からその上にある海水面の変位量を推定し、それが津波の初期波形となります。次いで、海域の海底地形情報や海岸線などの情報が必要となります。これらについては、国土地理院や国土交通省など関係機関が各種の地形データを整備しており、それを利用することが可能です。少なくとも、この2つの情報が揃えば、皆さんがよく目にする「津波シミュレーション」が可能となります(図-1)。

ですが、最近の皆さんがイメージしている「津波シミュレーション」とは、今回の震災で大きな被害を引き起こした津波の「氾濫シミュレーション」ではないでしょうか。もしくは「津波ハザードマップ」などを作るためのシミュレーションでは

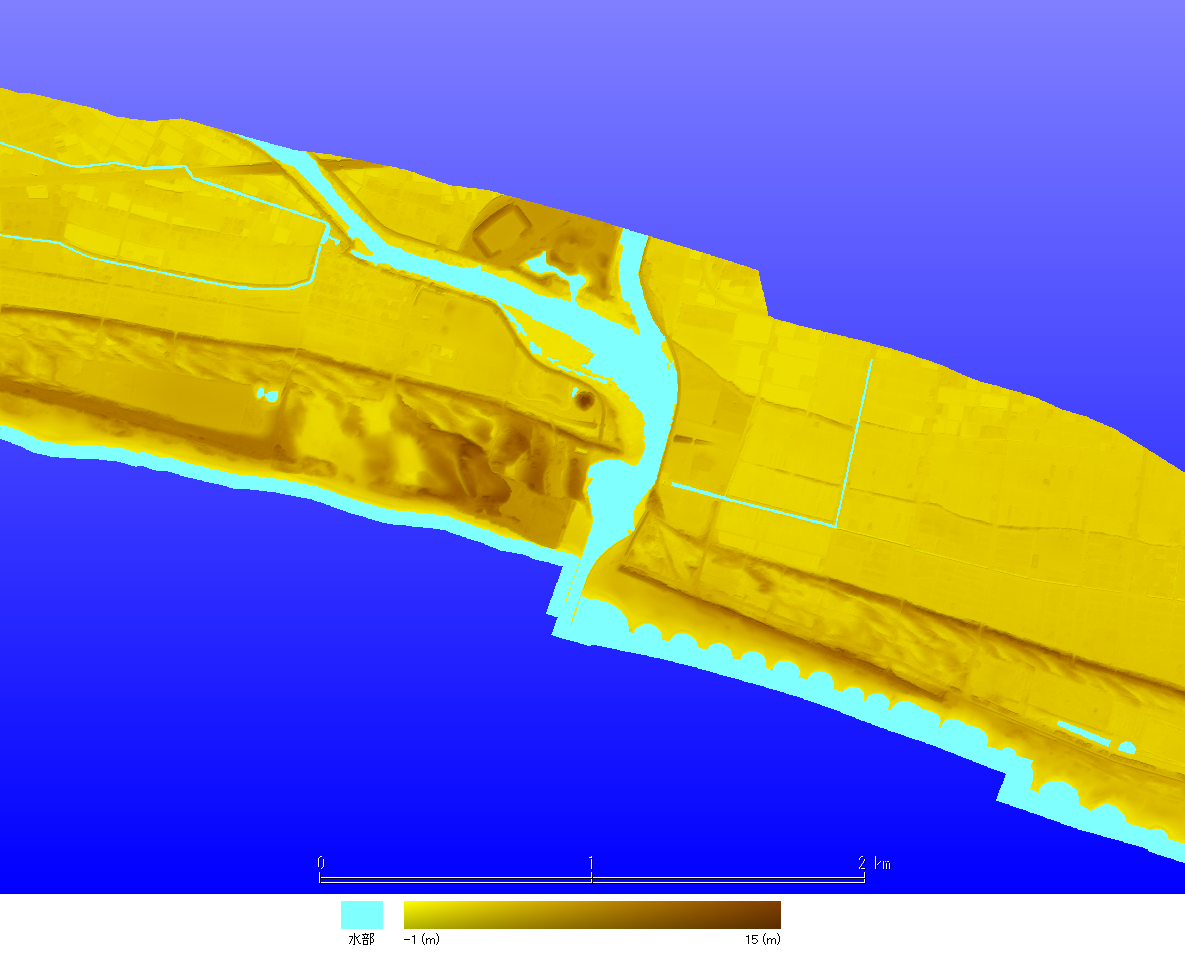

ないでしょうか。そうなると、上記の情報にさらに細かな陸上地形情報が必要になります。最近では国土地理院が海岸線から1km範囲で、航空レーザープロファイラを使った詳細地形測量を実施し2mメッシュでの陸上地形情報も整備されてきています(図-2)。しかし、これらはあくまでも地上の起伏を表しているだけです。ですので、詳細な「氾濫シミュレーション」を行うためには、各自治体が整備している都市計画図などを使って、各地点の属性情報(道路や宅地、河川などの区別)を考慮した地形データ(Digital Elevation Model;DEM)を作成する必要があります。このDEM作成作業は、すべてを自動で行うことは困難で、最後は手で入力、修正し、その結果を確認する必要があります。昨今は比較的安価なパソコンでもかなり高性能になってきたため、計算する領域の広さや地形データの解像度(細かさ)にも依りますが、津波の伝播や氾濫シミュレーション自体は数十分〜数時間程度で行えますが、DEM作成作業はその何十倍もの時間を要します。

我々は、上記の情報を準備できれば様々なケースの津波を計算することができます。ですが、それはあくまでも我々が考え得る「想定津波(シナリオ)」であって、実際の津波を再現しているのではありません。我々は、限られた過去の情報を基に「発生するであろう」津波を想定・予測して、その対策を考えます。今回の津波でも、多くの被災地では明治や昭和の三陸地震津波の経験からシナリオに基づくハザードマップが整備されていました。しかし、津波はそのシナリオを超え、甚大な被害を与えました。

前述のとおり、シミュレーションは設定されたシナリオの下に行われます。かなり過大評価した(ある意味「非現実的な」)シナリオを与えることも可能ですが、不必要に不安を煽るだけのようなシミュレーションには意味が無いと私は思います。シミュレーションは危険な地域や条件を明らかにするなどのリスクの把握や、そのための対策を検討するためには非常に有効な手段です。一定の安心感を我々に与えてくれます。また、シナリオに基づく何らかの結果がないことには、実際の災害を想像することさえ困難ではないでしょうか。そういう意味でも、シミュレーションは非常に有効で、必要性は高いと思います。ですが、その結果はあくまでも目安だと認識しておくことも必要だと思います。

津波の研究は、世界でも日本がその先導役を担っているともいえます。「津波」が英語でも「TSUNAMI」となっていることからもそのことは容易に想像できると思います。「津波シミュレーション」に関しては、多くの研究が実施されており、津波シミュレーションに必須の基本的な支配方程式系(質量保存則とエネルギー保存則に関する微分方程式)は教科書にも載っているところです。その支配方程式系を各種の数値解法を用いて解くことで津波のシミュレーションは行われます。

津波のシミュレーションを実施するためには、まず第1に津波の発生原因に関する情報が必要です。海底地震による津波の場合、地震によって変動した海底地盤の大きさ(広さ)や鉛直方向変位量、水平方向変位量などです。海底地盤の変位量からその上にある海水面の変位量を推定し、それが津波の初期波形となります。次いで、海域の海底地形情報や海岸線などの情報が必要となります。これらについては、国土地理院や国土交通省など関係機関が各種の地形データを整備しており、それを利用することが可能です。少なくとも、この2つの情報が揃えば、皆さんがよく目にする「津波シミュレーション」が可能となります(図-1)。

|  |

| 図-1(a) 発生後5分 | 図-1(b) 発生後10分 |

|  |

| 図-1(c) 発生後15分 | 図-1(d) 発生後20分 |

ですが、最近の皆さんがイメージしている「津波シミュレーション」とは、今回の震災で大きな被害を引き起こした津波の「氾濫シミュレーション」ではないでしょうか。もしくは「津波ハザードマップ」などを作るためのシミュレーションでは

|

| 図-2 国土地理院航空レーザープロファイラによる地形計測結果の例(浜松市中田島砂丘周辺) |

我々は、上記の情報を準備できれば様々なケースの津波を計算することができます。ですが、それはあくまでも我々が考え得る「想定津波(シナリオ)」であって、実際の津波を再現しているのではありません。我々は、限られた過去の情報を基に「発生するであろう」津波を想定・予測して、その対策を考えます。今回の津波でも、多くの被災地では明治や昭和の三陸地震津波の経験からシナリオに基づくハザードマップが整備されていました。しかし、津波はそのシナリオを超え、甚大な被害を与えました。

前述のとおり、シミュレーションは設定されたシナリオの下に行われます。かなり過大評価した(ある意味「非現実的な」)シナリオを与えることも可能ですが、不必要に不安を煽るだけのようなシミュレーションには意味が無いと私は思います。シミュレーションは危険な地域や条件を明らかにするなどのリスクの把握や、そのための対策を検討するためには非常に有効な手段です。一定の安心感を我々に与えてくれます。また、シナリオに基づく何らかの結果がないことには、実際の災害を想像することさえ困難ではないでしょうか。そういう意味でも、シミュレーションは非常に有効で、必要性は高いと思います。ですが、その結果はあくまでも目安だと認識しておくことも必要だと思います。

放射能を知り安全・安心な未来へ―――簡単すぎる解説とエンジニアへのエール/環境・生命工学系 教授 菊池洋(きくち よう)

「こんなことは、原発か何かで大事故でも起こらない限り一般に問題になることはありませんが・・」というような前置きのもと、ある放射線量が人体に与える影響について、私は、数年前までよく話していました。本学の放射線取扱主任者として、放射線業務従事者に対する教育訓練での話です(現在は田中照通准教授が主任者をしておられます。)。法律で決められているこの講義が、楽しい話であるはずもなく、受講者も退屈であったに違いありません。ところが、この前置きが、現実となってしまい、退屈なはずの話に「天伯」への執筆依頼が来たことは何とも複雑な気分です。しかし、落ち込んでばかりもいられません。一人ひとりが放射能の問題を科学的に正しく理解し対応できるようになることは、今回の震災復旧の一助となるばかりでなく、より良い安全な未来を築いていくためにも必須なことでしょう。この拙稿では、放射能と放射線について、正確さに欠けることを恐れず、易しすぎ、かつ簡単すぎる解説をすると共に、安全安心快適な未来のために、日ごろ考えていることにも触れたいと思います。

さて、やはり読んでいて退屈になり最後まで到達できない読者のため、今回の放射線への危惧に関する結論だけを先に言っておきましょう。問題の福島第一原発の復旧工事に直接携わったり、避難区域に入ったりしない限り、日本全国どこへ行っても現状では放射線を心配することはありません。ましてや豊橋で暮らす人にとって、今回の福島の事故の放射線に関して、何の健康上の問題も現在は存在しないということを明言しておきます。

「放射線」、「放射能」とは何でしょう。すべての物質は、原子からできており、原子は原子核とその周りの電子とからなっています。原子核は、陽子と中性子からできていますが、陽子と中性子の比率のバランスが悪いと崩壊し、その際「放射線」を発します。「放射線」とは、エネルギーをもつ粒子(原子核のかけらや中性子、電子などで、α線、中性子線、β線など)や電磁波(γ線、X線など)です。この原子核崩壊の際、莫大なエネルギーが発せられる場合があり、これをうまく制御して利用しようとするのが原子力発電です。一方、「放射能」とは、この原子核が崩壊する性質、およびその強さのことをいいます。

放射能の強さを表す単位がベクレル(Bq)で、1秒間に崩壊する原子核の数のことです。放射線の強さ(物質に与える影響)の単位はグレイ(Gy)で、物質1kg当たり1ジュールのエネルギーを与えられる時の放射線量が1Gyです。この値に放射線の種類や人体への影響の大小を考慮した単位がシーベルト(Sv)で、β線やγ線では、1Gy=1Svです。一般の人が、シーベルトやベクレルの数値を気にしなければならなくなったことは、残念な気もしますが、一方でこれを機に万人が放射線を正しく理解することは、社会全体としては、好ましいこととも思います。原発推進であれ反対であれ、しばらくは今ある原発と我々はつきあわなければならないのですから。特に今は、放射能と放射線の単位、およびその人体への影響を正しく理解して、一日でも早い震災復旧に向け落ち着いて行動しましょう。

放射線の人体への影響は、被曝後すぐに現れる急性影響、しばらく後に現れる晩発影響、必ず現れる確定的影響、確定的ではない確率的影響などいくつかのカテゴリーに分けられます。ここでは、現在の日本の状況で、一般の我々が心配する放射線量にしぼって少しお話ししましょう。現在の知見では、200mSv(一時期に被曝した積算の値)以下では、急性影響はもちろん、その他の障害が出るという科学的知見はありません。とは言うものの、安全率を大きく見て、国際放射線防護委員会(ICRP)では、被曝線量限度を年間20mSv以下とするよう勧告しています。日本の法律はさらに厳しく、一般の人の線量限度を、年間1mSv以下(自然放射線や医療行為を除く)にしています。ところが、福島第一原発の事故後、この原発周辺では、年間20mSvというICRPの勧告の数値を一時的な許容値として勘案せざるを得ない事態が起こっています。この数値と日本の法律(年間1mSv)との違いが、いろいろなところで不安材料となっています。今は、非常時ということで、一般の人にも法律よりも少し(かなり?)多めの線量限度を考えていることは確かでしょう。

放射線は、生体に様々な傷害を与えますが、特にDNAを傷つけ、細胞の再生を不可能にしたり、がんを発症させたりする点が深刻です。しかし、生物は回復能力があるのでその線量が小さければまったく問題になりません。同じ積算線量でも長い時間をかけて被曝した場合と一度にその線量を被曝した場合とで傷害の程度も異なります。DNAの修復能、その他の回復能で回復できれば、問題は起こらないものと思われます。ラジウム温泉に入ることは、明らかに被曝をしているわけですが、逆に効能があることは経験的に知られています。なぜ効能があるかは、科学的に解明されてはいないようですが、筋トレならぬ弱い放射線によるDNA傷害に対する修復トレーニングの効果かもしれません。

本年4月初旬から本学でも空間放射線量を測定しています(https://www.tut.ac.jp/info/sokutei.html)。6月初旬の値は、1時間当たり0.04 μSv(マイクロシーベルト)となっています。この状態が1年間続き、我々がずっと測定地点にいたとすると、1年間で0.35mSvを被曝するということになります。計算は以下のように小学校の算数でできます。[0.04(μSv / 時間) × 24(時間)× 365(日)=350.4( μSv )]。この豊橋での値は、原発事故以前の値と変わりないものと思います。

たばこと放射線の比較も少し書いておきましょう。国立がんセンターのHP(http://epi.ncc.go.jp/jphc/)によると、男性の喫煙者の肺がん発症率は、非喫煙者の4.5倍とされています。女性の場合は4.2倍とのことです。一方、1Sv(1000mSv)の放射線を一度に被曝した場合、非被曝者に比べ固形がん発症率は1.6倍、白血病発症率は4.4倍とされています(http://www.ncc.go.jp/jp/information/pdf/shiryo3.pdf)。放射線が安全だと思われるとまずいのでごちゃごちゃコメントすることはやめておきましょう。確率の問題なのです。それぞれでご判断ください。

最後に、この機会にどうしても記したいことがあります。福島第一原発の事故から、教訓を得ようとするなら、エンジニアの立場が尊重される社会を作るよう努力する必要があるのではないかということを主張したいのです。人々が安全安心快適を求める現代は、高度な工学技術の上に成り立つ社会であり、エネルギー生産、インフラ、その他現代生活を支えるどれ一つをとってもエンジニアなしでは成り立ちません。そのエンジニアの地位が、経済優先の風潮の中で、軽視されてきたのではないでしょうか。今回の震災の前から、私はこの風潮を危惧し、いつか大変なことが起こらなければ良いがと思っていました。残念ながら原発事故という最悪な形で起こってしまいました。エネルギー政策のバランスを経済優先から十分に発展していた安全工学の知見を重視する側に少し移動させていたら、この原発事故は防げたと思われます。これは、「・・たら、・・れば」の話ではありません。今後同じ過ちを繰り返さないためにも、社会はエンジニアの高度な知識と技術を再認識し尊重するべきでしょう。そのために、エンジニアもより大きな声でもの申す必要があることは言うまでもありません。

さて、やはり読んでいて退屈になり最後まで到達できない読者のため、今回の放射線への危惧に関する結論だけを先に言っておきましょう。問題の福島第一原発の復旧工事に直接携わったり、避難区域に入ったりしない限り、日本全国どこへ行っても現状では放射線を心配することはありません。ましてや豊橋で暮らす人にとって、今回の福島の事故の放射線に関して、何の健康上の問題も現在は存在しないということを明言しておきます。

「放射線」、「放射能」とは何でしょう。すべての物質は、原子からできており、原子は原子核とその周りの電子とからなっています。原子核は、陽子と中性子からできていますが、陽子と中性子の比率のバランスが悪いと崩壊し、その際「放射線」を発します。「放射線」とは、エネルギーをもつ粒子(原子核のかけらや中性子、電子などで、α線、中性子線、β線など)や電磁波(γ線、X線など)です。この原子核崩壊の際、莫大なエネルギーが発せられる場合があり、これをうまく制御して利用しようとするのが原子力発電です。一方、「放射能」とは、この原子核が崩壊する性質、およびその強さのことをいいます。

放射能の強さを表す単位がベクレル(Bq)で、1秒間に崩壊する原子核の数のことです。放射線の強さ(物質に与える影響)の単位はグレイ(Gy)で、物質1kg当たり1ジュールのエネルギーを与えられる時の放射線量が1Gyです。この値に放射線の種類や人体への影響の大小を考慮した単位がシーベルト(Sv)で、β線やγ線では、1Gy=1Svです。一般の人が、シーベルトやベクレルの数値を気にしなければならなくなったことは、残念な気もしますが、一方でこれを機に万人が放射線を正しく理解することは、社会全体としては、好ましいこととも思います。原発推進であれ反対であれ、しばらくは今ある原発と我々はつきあわなければならないのですから。特に今は、放射能と放射線の単位、およびその人体への影響を正しく理解して、一日でも早い震災復旧に向け落ち着いて行動しましょう。

放射線の人体への影響は、被曝後すぐに現れる急性影響、しばらく後に現れる晩発影響、必ず現れる確定的影響、確定的ではない確率的影響などいくつかのカテゴリーに分けられます。ここでは、現在の日本の状況で、一般の我々が心配する放射線量にしぼって少しお話ししましょう。現在の知見では、200mSv(一時期に被曝した積算の値)以下では、急性影響はもちろん、その他の障害が出るという科学的知見はありません。とは言うものの、安全率を大きく見て、国際放射線防護委員会(ICRP)では、被曝線量限度を年間20mSv以下とするよう勧告しています。日本の法律はさらに厳しく、一般の人の線量限度を、年間1mSv以下(自然放射線や医療行為を除く)にしています。ところが、福島第一原発の事故後、この原発周辺では、年間20mSvというICRPの勧告の数値を一時的な許容値として勘案せざるを得ない事態が起こっています。この数値と日本の法律(年間1mSv)との違いが、いろいろなところで不安材料となっています。今は、非常時ということで、一般の人にも法律よりも少し(かなり?)多めの線量限度を考えていることは確かでしょう。

放射線は、生体に様々な傷害を与えますが、特にDNAを傷つけ、細胞の再生を不可能にしたり、がんを発症させたりする点が深刻です。しかし、生物は回復能力があるのでその線量が小さければまったく問題になりません。同じ積算線量でも長い時間をかけて被曝した場合と一度にその線量を被曝した場合とで傷害の程度も異なります。DNAの修復能、その他の回復能で回復できれば、問題は起こらないものと思われます。ラジウム温泉に入ることは、明らかに被曝をしているわけですが、逆に効能があることは経験的に知られています。なぜ効能があるかは、科学的に解明されてはいないようですが、筋トレならぬ弱い放射線によるDNA傷害に対する修復トレーニングの効果かもしれません。

本年4月初旬から本学でも空間放射線量を測定しています(https://www.tut.ac.jp/info/sokutei.html)。6月初旬の値は、1時間当たり0.04 μSv(マイクロシーベルト)となっています。この状態が1年間続き、我々がずっと測定地点にいたとすると、1年間で0.35mSvを被曝するということになります。計算は以下のように小学校の算数でできます。[0.04(μSv / 時間) × 24(時間)× 365(日)=350.4( μSv )]。この豊橋での値は、原発事故以前の値と変わりないものと思います。

たばこと放射線の比較も少し書いておきましょう。国立がんセンターのHP(http://epi.ncc.go.jp/jphc/)によると、男性の喫煙者の肺がん発症率は、非喫煙者の4.5倍とされています。女性の場合は4.2倍とのことです。一方、1Sv(1000mSv)の放射線を一度に被曝した場合、非被曝者に比べ固形がん発症率は1.6倍、白血病発症率は4.4倍とされています(http://www.ncc.go.jp/jp/information/pdf/shiryo3.pdf)。放射線が安全だと思われるとまずいのでごちゃごちゃコメントすることはやめておきましょう。確率の問題なのです。それぞれでご判断ください。

最後に、この機会にどうしても記したいことがあります。福島第一原発の事故から、教訓を得ようとするなら、エンジニアの立場が尊重される社会を作るよう努力する必要があるのではないかということを主張したいのです。人々が安全安心快適を求める現代は、高度な工学技術の上に成り立つ社会であり、エネルギー生産、インフラ、その他現代生活を支えるどれ一つをとってもエンジニアなしでは成り立ちません。そのエンジニアの地位が、経済優先の風潮の中で、軽視されてきたのではないでしょうか。今回の震災の前から、私はこの風潮を危惧し、いつか大変なことが起こらなければ良いがと思っていました。残念ながら原発事故という最悪な形で起こってしまいました。エネルギー政策のバランスを経済優先から十分に発展していた安全工学の知見を重視する側に少し移動させていたら、この原発事故は防げたと思われます。これは、「・・たら、・・れば」の話ではありません。今後同じ過ちを繰り返さないためにも、社会はエンジニアの高度な知識と技術を再認識し尊重するべきでしょう。そのために、エンジニアもより大きな声でもの申す必要があることは言うまでもありません。

本学からの救援支援物資について

本年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

本学では、支援要請に基づき国立高等専門学校機構及び福島大学へ本学備蓄食料等を救援物資として送りました。救援物資は次のとおりです。

救援物資のほか、本学では義援金を募り(〜H23年7月29日)、被災地支援を行っております。3月18日から4月28日までの義援金状況は義援金額 2,938,134円(内、友誼会(※)から757,950円)となっており、寄せられた義援金は

・日本赤十字社に寄付

・被害の大きかった高専に寄付

・独立行政法人国立高等専門学校機構が募集している義援金に寄付

・家計支持者の住居が全半壊した学生に見舞金

として、寄付しています。

※教育系職員の親睦会

本学では、支援要請に基づき国立高等専門学校機構及び福島大学へ本学備蓄食料等を救援物資として送りました。救援物資は次のとおりです。

| 国立高等専門学校機構 (平成23年3月17日) | 福島大学 (平成23年3月19日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・日本赤十字社に寄付

・被害の大きかった高専に寄付

・独立行政法人国立高等専門学校機構が募集している義援金に寄付

・家計支持者の住居が全半壊した学生に見舞金

として、寄付しています。

※教育系職員の親睦会

豊橋技術科学大学「大規模地震に対する防災マニュアル」について

本学では、今回の大震災を受けて、「大規模地震に対する防災マニュアル」を見直し、一部改正しました。

【大規模地震に対する防災マニュアルの概要】

1. 作成の目的

このマニュアルは、豊橋技術科学大学における大規模地震に対する災害対策に必要な事項を定めることにより、東海・東南海・南海地震等の大規模な地震災害において、学生、教職員の安全並びに本学施設・設備の機能を確保することを目的に作成するものである。

2. 想定される災害

このマニュアルは、本学が所在する豊橋市、愛知県及びその近隣県において発生する大規模地震災害を想定して作成している。

3. 災害への対応

本学では、災害時の対応組織として、自衛防災隊を設置することとしている。

このマニュアルは、災害(発生)に対応するため地震災害対策本部及び教職員の職域における基本的な行動要領について定めている。

災害対策体制は、学長が地震災害対策本部を設置した時から活動を開始するものとし、地震災害対策本部の設置は、全学放送により周知する。

また、平日夜間及び休日における災害の発生については、防災関係緊急連絡網により地震災害対策本部の設置を周知し、職員の出勤を要請する。

なお、災害は、このマニュアルに定めがない様々なケースが想定される。マニュアルに定めがない場合は、基本的には地震災害対策本部の指示に基づいて行動することになるが、突発的な災害に遭遇した場合など、緊急時においては、各人が学生及び職員等の生命の安全確保を最優先に考え冷静かつ的確に判断して臨機応変に行動するものとする。

また、特に発災後は、負傷者の救助等に最善を尽くし、自衛防災隊各班は、各班の任務のみに固執することなく相互に協力して必要な活動を行うこととする。

4. 職員の参集

地震災害対策本部長の要請があった場合は、家族の安全を確保したうえで直ちに出勤することとし、特殊事情により出勤できないときは、各職域又は地震災害対策本部に連絡するものとする。

また、地震発生後に自宅から出勤する場合は、公共交通機関及び道路の大混乱が予想されることから、徒歩、自転車又はバイク等で出勤することを原則とする。

5. 地震災害対策本部

学長は、大規模地震が発生し、本学施設・設備等の機能を確保する必要がある場合(地震予知情報が発せられた場合を含む)及び負傷者等に対して応急処置を講ずる必要がある場合は、地震災害対策本部を設置する。

地震災害対策本部は、管理棟3階特別会議室に設置することを基本とする。なお、地震災害対策本部の設置場所は、本学の被災程度に応じて変更し、建物内部が危険な場合は管理棟南側の緑地帯を設置場所とする。地震災害対策本部は、必要な情報の収集及び伝達、関係方面への連絡等の災害対策業務を統括する。

なお、平日夜間及び休日においては、地震災害対策本部が設置されるまでの間、守衛が必要な情報の収集及び伝達を行うものとする。

6. 避難場所

地震による建物の崩壊や大規模火災等により避難が必要な場合の学生及び職員等の共通の避難場所は、陸上競技場とする。

「大規模地震に対する防災マニュアル」(全文)はこちらからご覧いただけます(PDF形式)。

【大規模地震に対する防災マニュアルの概要】

1. 作成の目的

このマニュアルは、豊橋技術科学大学における大規模地震に対する災害対策に必要な事項を定めることにより、東海・東南海・南海地震等の大規模な地震災害において、学生、教職員の安全並びに本学施設・設備の機能を確保することを目的に作成するものである。

2. 想定される災害

このマニュアルは、本学が所在する豊橋市、愛知県及びその近隣県において発生する大規模地震災害を想定して作成している。

3. 災害への対応

本学では、災害時の対応組織として、自衛防災隊を設置することとしている。

このマニュアルは、災害(発生)に対応するため地震災害対策本部及び教職員の職域における基本的な行動要領について定めている。

災害対策体制は、学長が地震災害対策本部を設置した時から活動を開始するものとし、地震災害対策本部の設置は、全学放送により周知する。

また、平日夜間及び休日における災害の発生については、防災関係緊急連絡網により地震災害対策本部の設置を周知し、職員の出勤を要請する。

なお、災害は、このマニュアルに定めがない様々なケースが想定される。マニュアルに定めがない場合は、基本的には地震災害対策本部の指示に基づいて行動することになるが、突発的な災害に遭遇した場合など、緊急時においては、各人が学生及び職員等の生命の安全確保を最優先に考え冷静かつ的確に判断して臨機応変に行動するものとする。

また、特に発災後は、負傷者の救助等に最善を尽くし、自衛防災隊各班は、各班の任務のみに固執することなく相互に協力して必要な活動を行うこととする。

4. 職員の参集

地震災害対策本部長の要請があった場合は、家族の安全を確保したうえで直ちに出勤することとし、特殊事情により出勤できないときは、各職域又は地震災害対策本部に連絡するものとする。

また、地震発生後に自宅から出勤する場合は、公共交通機関及び道路の大混乱が予想されることから、徒歩、自転車又はバイク等で出勤することを原則とする。

5. 地震災害対策本部

学長は、大規模地震が発生し、本学施設・設備等の機能を確保する必要がある場合(地震予知情報が発せられた場合を含む)及び負傷者等に対して応急処置を講ずる必要がある場合は、地震災害対策本部を設置する。

地震災害対策本部は、管理棟3階特別会議室に設置することを基本とする。なお、地震災害対策本部の設置場所は、本学の被災程度に応じて変更し、建物内部が危険な場合は管理棟南側の緑地帯を設置場所とする。地震災害対策本部は、必要な情報の収集及び伝達、関係方面への連絡等の災害対策業務を統括する。

なお、平日夜間及び休日においては、地震災害対策本部が設置されるまでの間、守衛が必要な情報の収集及び伝達を行うものとする。

6. 避難場所

地震による建物の崩壊や大規模火災等により避難が必要な場合の学生及び職員等の共通の避難場所は、陸上競技場とする。

「大規模地震に対する防災マニュアル」(全文)はこちらからご覧いただけます(PDF形式)。