もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

- 男女共同参画の取り組みがスタート!/学長補佐(学生支援担当・男女共同参画担当)、総合教育院 教授 加藤三保子(かとう みほこ)

- ロシアのロボコンチーム、豊橋へ/総合教育院・機械工学系 教授 鈴木新一(すずき しんいち)

- 新しくなった技科大/広報部会

- 第27回(平成22年度)オープンキャンパスを振り返って/広報部会

- ものづくりの最先端研究者が世界中から豊橋に集結 −第13回塑性加工国際会議Metal Forming 2010−/機械工学系 教授 森謙一郎(もり けんいちろう)

- 応用物理学会フェローの称号を授与〜スマートマイクロセンサの先駆的研究と半導体プロセス実践教育〜/電気・電子情報工学系 教授 石田 誠(いしだ まこと)

男女共同参画の取り組みがスタート!/学長補佐(学生支援担当・男女共同参画担当)、総合教育院 教授 加藤三保子(かとう みほこ)

平成22年4月、本学に男女共同参画WGが立ち上がりました。工学部だけの大学としてはそれほど出遅れているわけではありませんが、総合大学などではすでに「男女共同参画推進室」等が設置され、大学をあげて積極的な取り組みが始まっています。中には、男女共同参画推進事業と女性研究者支援モデル育成事業の企画・運営を専門業務とする「男女共同参画コンシェルジュ」を専任職員として採用している国立大学もあります。

平成22年4月、本学に男女共同参画WGが立ち上がりました。工学部だけの大学としてはそれほど出遅れているわけではありませんが、総合大学などではすでに「男女共同参画推進室」等が設置され、大学をあげて積極的な取り組みが始まっています。中には、男女共同参画推進事業と女性研究者支援モデル育成事業の企画・運営を専門業務とする「男女共同参画コンシェルジュ」を専任職員として採用している国立大学もあります。本学の場合は、5名(教員2名と事務職員3名)で組織する、まだこぢんまりとしたWGですが、活動一年目の今年度は、他大学の情報を収集しつつ、本学でどのような取り組みをすべきなのか、今後の活動計画を検討中です。その一方で、まずは男女共同参画の基本理念を学内に広く知ってもらう必要性を感じ、啓発活動の一環として、平成22年12月21日(火)には第一回特別講演(FD事業)を開催しました。講師には北海道大学の有賀早苗教授(同大学副理事・女性研究者支援室長)をお招きし、男女共同参画と女性研究者支援モデル育成に関する基本的な事項を説明いただきました。

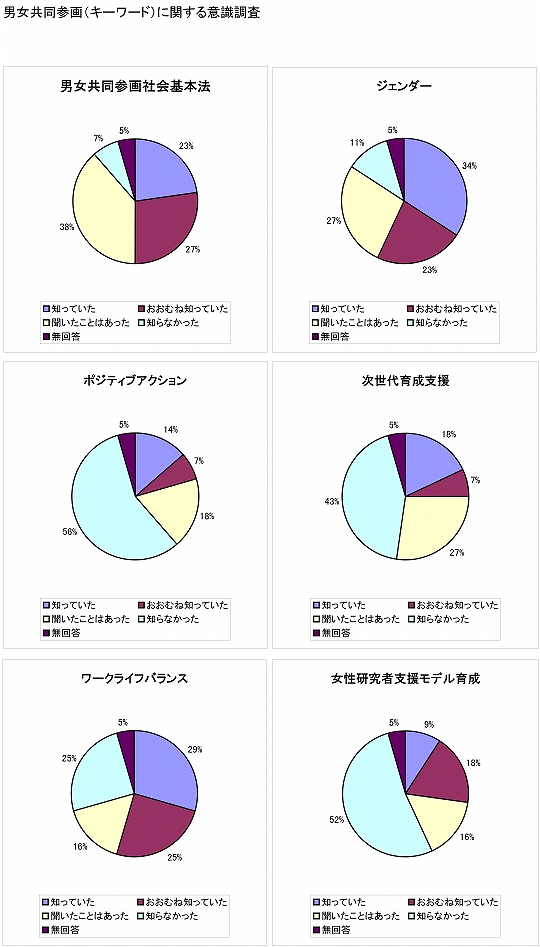

当日の参加者は50名を超え、講演終了後に、WGで作成した簡単なアンケートに回答してもらいました。これは、参加者が男女共同参画に関するキーワードについて、どれくらい意識しているのかを知るためです。結果(44名分)を集計すると、グラフが示すように、「男女共同参画社会基本法」、「ジェンダー」、「ワークライフバランス」などについては多くの人が知っていても(あるいは聞いたことがあっても)、「ポジティブアクション」、「次世代育成支援」、「女性研究者支援モデル育成」といったキーワードになると、知らなかったという回答が目立ちます。(紙幅の関係で、6つのキーワードについての詳細はここでは記述せず、別の機会に述べることにします。)

男女共同参画社会は、あらゆる分野で男女が互いを尊重し、それぞれが個性と能力を存分に発揮できる環境を整えることによって実現されます。もちろん、ただ単に職場の女性の数を増やしたり、女性の職位を高めることだけを目指すものではありません。しかし、とりあえず男女の比率を考えてみると、特に大学という場においては、女性教員の割合が非常に少ないのは事実です。本学の場合、女性教員の比率は平成21年5月には4.4%でしたが、一年後の平成22年5月には7.1%に伸びました。数字だけ見るとかなりアップしたように思えますが、国立大学協会が目指す目標は、「平成22年までに各大学の女性教員比率20%」ですから、本学の数字はまだまだ低いと言わざるを得ません。

この比率をアップするには、まず第一に、全学的に男女共同参画の目的と基本理念が理解されなければなりません。さらに、本学における女性の参画状況を調査して、女性が働きやすい職場環境をつくること、また、女子学生をエンカレッジして、女性研究者として育成するための支援も重要です。さらに、本学においては女子中学生・高校生対象に理系への進路選択を支援する活動も必要でしょう。女性が働きやすい職場は、男性にとっても快適な環境であるはずです。

文部科学省は、毎年6月23日から29日までの一週間を「男女共同参画週間」と定め、男女共同参画社会の実現に向けた積極的な取り組みを推進しています。本学の取り組みはまだスタートしたばかりですが、工学系大学のよきモデルとなるよう、少しずつ活動範囲を広げていきたいと思います。

↓画像をクリックすると、PDFファイルが別ウィンドウで開きます。

ロシアのロボコンチーム、豊橋へ/総合教育院・機械工学系 教授 鈴木新一(すずき しんいち)

昨年(2010年)11月16日から19日の4日間、ロボット分野のロシアの学生と教員が本学に滞在し、日本の学生と一緒にロボットコンテスト(ロボコン)を開催しました。これは、一昨年から始まったロボット分野における日露青年交流の一環です。日本の外務省が所掌する日露青年交流センターとロシアの青年問題局が企画しています。一昨年は、本学を中心とする日本のロボコンチームがモスクワ大学を訪問し、本学と東大のロボットの実演を通して交流を行いました(前号の「天伯」No.130 (オンラインマガジン12号)「日本のロボコンチーム ロシアへ」)。今回は、その逆であり、ロシアチームが来日しました。

ロシアチームは、学生7名、教員5名、ロボコン事務局3名の計15名のチームです。学生と教員は、複数の大学に所属しており、ロシア国内におけるロボットコンテストにおいて優勝または好成績を収めた人たちです。日本側は、豊橋技科大13名、東大3名、東京農工大1名です。

ロシア人は太平洋が好き

初日(16日)の昼、ロシアの一行は安城駅に到着しました。その後、トヨタの本社工場を見学し、夜は豊橋で歓迎レセプションが開かれました。17、18日は本学でロボットコンテスト、19日は名古屋にある産業技術記念館や名古屋城を見学しました。なかなかハードな日程です。

そんな中、「太平洋を見たい」という声が上がりました。ロシア人は太平洋が好きなのだそうです。事前に「東京湾を見に行っては」との案もありましたが、やはり「太平洋でなくてはいけない」のだそうです。ハードスケジュールの中、彼らは大学近くの海を見に行きました。11月の太平洋に足を入れて、大満足だった様です。

テクノロジーは共通の言葉

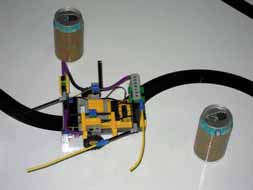

17日と18日の2日間、本学においてロボットコンテストを開催しました。競技は、ロボットが決められた曲線上を走行し、その途中で、空き缶を倒したり回収したりしながら、得点と時間を競うものです。17日朝から18日の午後3時までの間にロボットを作り、その後コンテストです。

日露の学生が、3名1組の混成チームを作り、対戦しました。コンテストを企画する段階で、日露の混成チームでロボットを作ることが出来るのか、疑問が出されました。日本の学生もロシアの学生も、決して英語が得意ではありません。多少の意思疎通はできても、技術課題を議論し解決することは難しいだろうという心配です。

しかし、実際にロボット製作を始めてみると、初めに多少の戸惑いはあったものの、言葉の違いは大きな問題とはならず、どのチームも非常に熱心にロボットを製作していました。ロボットの様な具体的なものを作っていく過程では、「もの」や「技術」を媒介として互いの考えを理解できるため、言葉の違いは心配したほどには問題にならなかったのです。

理科系の学生は文科系の学生に比べると、一般的に、コミュニケーションが下手だと言われますが、今回の日露交流は、「共同でものを作ること」が強力なコミュニケーション手段になることを示していました。「音楽は世界共通の言葉」と言いますが、「ものや技術も世界共通の言葉」に十分成っています。

ロボコンは何のため?

一昨年日本のロボコンチームがモスクワを訪れた時、ロシアの先生方から、「何のためにロボコンをやっているのか?」という質問を受けました。「就職の際、有利になるのか?」、「単位がもらえるのか?」という質問です。日本の学生は一様に、「就職や単位とは関係ない」と答えていました。「では何のためにやっているのか?」ロシア側の質問は続きます。数回のやり取りの後、ある学生が、「自分たちのアイデンティティのためだ」と答えました。また別の学生は、「就職や単位のためならば、これほど一生懸命にはなれないだろう。」と言っていました。

前述のように、今年はロシアの学生が本学を訪れ、熱心にコンテストのロボットを作っていました。ある日本人学生によれば、「ロシアの学生は日本の学生以上に熱心だった」そうです。もしロシアの学生に、「なぜそんなに熱心にロボットを作るのか?」と尋ねたならば、なんと答えるのでしょうか?私は、たぶん彼らも、日本人学生と同じような答えをするのだろうと思います。

恋愛は無駄?

一昨年のモスクワで、私は、ロシアのメディアから同じ質問を受けました。「単位や就職と関係ないのに、なぜロボコンをやるのか?」そのとき私は次のように答えました。「私たちは、結婚の前に何回か恋愛をします。でも、結婚に結びつく恋愛は一つしかありません。では、他の恋愛は全て無駄なのでしょうか?人は恋愛を通して大人になります。一人前の技術者になることを結婚だとするならば、ロボコンの学生は、いま恋愛している様なものです。」通訳とメディアの人達は笑っていました。

遊ぶ人

人間を言い表す言葉のひとつに、ホモファーベル(作る人)があります。人間は「もの(道具)」を作るという意味です。もうひとつは、ホモルーデンス(遊戯人)です。これは、オランダのホイジンガが1938年に出版した本の中で述べたものであり、「人間の活動は本質的に遊戯の要素を持っており、文化は遊戯として発展してきた」とする見解です。その中には競技は勿論、企業活動までも含まれています。

ロボコンに参加している学生は、「自分でロボットを作るだけでなく、競技に参加し、優勝したい」という強い欲求を持っています。ロボコンの学生は、ホモファーベル(作る人)であると同時にホモルーデンス(遊戯人)であることが分かります。そしてそれは、「新しい製品を開発し、市場に投入し、市場を制覇したい」という企業活動と大変良く似ています。

もっと面白く

2日間の競技を通し、日本の学生もロシアの学生もロボットコンテストを十分楽しみました。いま日本の大学では、実用的な技術開発が叫ばれています。でも私は、その前に、学生の人達には科学技術と恋愛をして欲しいと思います。恋愛をしたことのない人に結婚の現実を話してみても、なんだか暗くなるだけの様な気がします。

「現在の社会」の要求に答えることは必要なことかもしれません。でも若い人には、新しい科学技術を通して「新しい社会」を切り開いて欲しいと思います。その方がずっと主体的であり、「もの」を作るだけでなく「未来」をも創ることが出来るでしょう。

ロシアチームは、学生7名、教員5名、ロボコン事務局3名の計15名のチームです。学生と教員は、複数の大学に所属しており、ロシア国内におけるロボットコンテストにおいて優勝または好成績を収めた人たちです。日本側は、豊橋技科大13名、東大3名、東京農工大1名です。

ロシア人は太平洋が好き

初日(16日)の昼、ロシアの一行は安城駅に到着しました。その後、トヨタの本社工場を見学し、夜は豊橋で歓迎レセプションが開かれました。17、18日は本学でロボットコンテスト、19日は名古屋にある産業技術記念館や名古屋城を見学しました。なかなかハードな日程です。

そんな中、「太平洋を見たい」という声が上がりました。ロシア人は太平洋が好きなのだそうです。事前に「東京湾を見に行っては」との案もありましたが、やはり「太平洋でなくてはいけない」のだそうです。ハードスケジュールの中、彼らは大学近くの海を見に行きました。11月の太平洋に足を入れて、大満足だった様です。

テクノロジーは共通の言葉

17日と18日の2日間、本学においてロボットコンテストを開催しました。競技は、ロボットが決められた曲線上を走行し、その途中で、空き缶を倒したり回収したりしながら、得点と時間を競うものです。17日朝から18日の午後3時までの間にロボットを作り、その後コンテストです。

日露の学生が、3名1組の混成チームを作り、対戦しました。コンテストを企画する段階で、日露の混成チームでロボットを作ることが出来るのか、疑問が出されました。日本の学生もロシアの学生も、決して英語が得意ではありません。多少の意思疎通はできても、技術課題を議論し解決することは難しいだろうという心配です。

しかし、実際にロボット製作を始めてみると、初めに多少の戸惑いはあったものの、言葉の違いは大きな問題とはならず、どのチームも非常に熱心にロボットを製作していました。ロボットの様な具体的なものを作っていく過程では、「もの」や「技術」を媒介として互いの考えを理解できるため、言葉の違いは心配したほどには問題にならなかったのです。

理科系の学生は文科系の学生に比べると、一般的に、コミュニケーションが下手だと言われますが、今回の日露交流は、「共同でものを作ること」が強力なコミュニケーション手段になることを示していました。「音楽は世界共通の言葉」と言いますが、「ものや技術も世界共通の言葉」に十分成っています。

ロボコンは何のため?

一昨年日本のロボコンチームがモスクワを訪れた時、ロシアの先生方から、「何のためにロボコンをやっているのか?」という質問を受けました。「就職の際、有利になるのか?」、「単位がもらえるのか?」という質問です。日本の学生は一様に、「就職や単位とは関係ない」と答えていました。「では何のためにやっているのか?」ロシア側の質問は続きます。数回のやり取りの後、ある学生が、「自分たちのアイデンティティのためだ」と答えました。また別の学生は、「就職や単位のためならば、これほど一生懸命にはなれないだろう。」と言っていました。

前述のように、今年はロシアの学生が本学を訪れ、熱心にコンテストのロボットを作っていました。ある日本人学生によれば、「ロシアの学生は日本の学生以上に熱心だった」そうです。もしロシアの学生に、「なぜそんなに熱心にロボットを作るのか?」と尋ねたならば、なんと答えるのでしょうか?私は、たぶん彼らも、日本人学生と同じような答えをするのだろうと思います。

恋愛は無駄?

一昨年のモスクワで、私は、ロシアのメディアから同じ質問を受けました。「単位や就職と関係ないのに、なぜロボコンをやるのか?」そのとき私は次のように答えました。「私たちは、結婚の前に何回か恋愛をします。でも、結婚に結びつく恋愛は一つしかありません。では、他の恋愛は全て無駄なのでしょうか?人は恋愛を通して大人になります。一人前の技術者になることを結婚だとするならば、ロボコンの学生は、いま恋愛している様なものです。」通訳とメディアの人達は笑っていました。

遊ぶ人

人間を言い表す言葉のひとつに、ホモファーベル(作る人)があります。人間は「もの(道具)」を作るという意味です。もうひとつは、ホモルーデンス(遊戯人)です。これは、オランダのホイジンガが1938年に出版した本の中で述べたものであり、「人間の活動は本質的に遊戯の要素を持っており、文化は遊戯として発展してきた」とする見解です。その中には競技は勿論、企業活動までも含まれています。

ロボコンに参加している学生は、「自分でロボットを作るだけでなく、競技に参加し、優勝したい」という強い欲求を持っています。ロボコンの学生は、ホモファーベル(作る人)であると同時にホモルーデンス(遊戯人)であることが分かります。そしてそれは、「新しい製品を開発し、市場に投入し、市場を制覇したい」という企業活動と大変良く似ています。

もっと面白く

2日間の競技を通し、日本の学生もロシアの学生もロボットコンテストを十分楽しみました。いま日本の大学では、実用的な技術開発が叫ばれています。でも私は、その前に、学生の人達には科学技術と恋愛をして欲しいと思います。恋愛をしたことのない人に結婚の現実を話してみても、なんだか暗くなるだけの様な気がします。

「現在の社会」の要求に答えることは必要なことかもしれません。でも若い人には、新しい科学技術を通して「新しい社会」を切り開いて欲しいと思います。その方がずっと主体的であり、「もの」を作るだけでなく「未来」をも創ることが出来るでしょう。

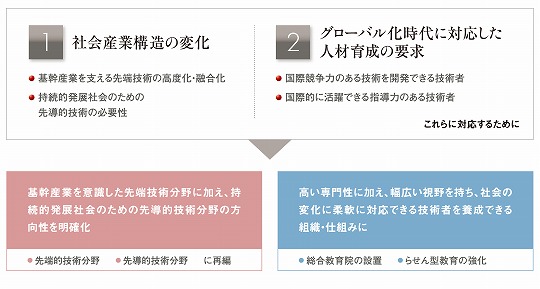

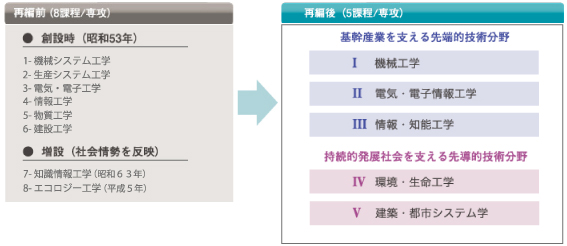

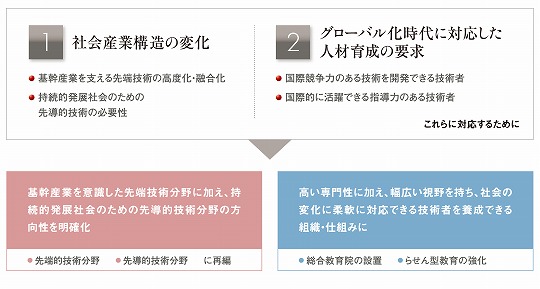

新しくなった技科大/広報部会

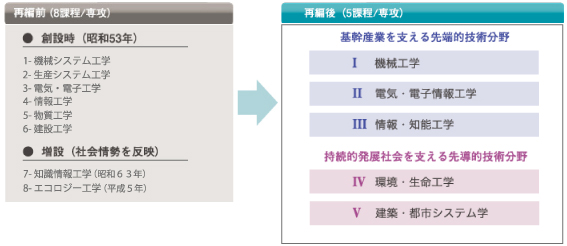

本学は平成22年度に8課程を「基幹産業を支える先端的技術分野(3課程/専攻)」、「持続的発展社会を支える先導的技術分野(2課程/専攻)」の5課程/専攻に再編した学部/大学院再編から、もうすぐ1年になります。前号で、新課程/専攻および各コースの紹介として、機械工学課程/専攻および電気・電子情報工学課程/専攻を詳しくご紹介しましたが、改めて再編による変更点と前回紹介した課程/専攻の概要を紹介した上で、今号では残る3つの課程/専攻を詳しくご紹介します。

学期制の変更

3学期制から2学期制(1学期4〜9月・2学期10〜3月)に変更しました。

3年次編入定員の変更

定員380名から440名に編入学定員を増やしました。(平成24年度より)

授業時間の変更

1コマ75分から1コマ90分、1日5コマに授業時間を変更しました。

各課程・専攻及び各コースの紹介

1.機械工学課程/専攻

ものづくりのイノベーションを通じて、未来社会に貢献する人材の育成。

【概要】

従来の機械工学の力学やエネルギー、生産技術、システム技術に加えて、ロボット、バイオメカニクス、ナノテクノロジー、生体医療福祉、環境、マネジメントなどの、ものづくりに関する新分野について教育を行います。

○機械・システムデザインコース

○材料・生産加工コース

○システム制御・ロボットコース

○環境・エネルギーコース

2.電気・電子情報工学課程/専攻

人と地球とeECo未来

【概要】

電気エネルギーや、ICなどの電気デバイス、さらにはこれらを支える電気材料などの教育研究を担当してきた電気・電子工学課程/専攻を新たに電気・電子情報工学課程/専攻として再編しました。この再編では電気・電子工学分野で重要となっている材料エレクトロニクス分野と情報通信システム分野を新たに追加し、これら分野を含めた最先端技術科学を担う次世代の技術者・研究者の育成を行います。

○材料エレクトロニクスコース

○機能電気システムコース

○集積電子システムコース

○情報通信システムコース

3.情報・知能工学課程/専攻

「情報」と「知識」で世界を拓く

【概要】

情報学基礎、計算機のハードウェアとソフトウェア、コンピュータネットワークの基本的な情報技術に加え、ユビキタス分散処理、知能情報処理、画像・音声・言語処理を含むメディア情報学、ロボット情報学、生体・生命情報学、分子情報学など多様化する情報学分野について教育を行います。

○情報工学コース

【概要】

次世代の高度・大規模情報システムを構築するための計算の基礎理論、計算機アーキテクチャ、計算機ソフトウェア、分散並列処理や組込みシステムなどの技術開発を担うコンピュータ技術者を目指す学生のためのコースです。

【特徴】

計算機のハードウェアからソフトウェアまで包括的・網羅的に学習できるようなカリキュラムとなっています。このため学部の課程、ならびに博士前期課程の専攻コースにおいて選択必修科目で、これらの科目の履修を推奨しています。

○知能情報システムコース

【概要】

人間の生活に関わる知能・社会的ロボット開発のための情報基盤技術や、人間の知能情報処理のメカニズムの解明、マルチメディア情報処理とそれらの融合技術などの開発を担う情報処理技術者を目指す学生のためのコースです。

【特徴】

計算機ソフトウェア、および人間の知能処理に関する技術に重点をおいたカリキュラムとなっています。このため学部の課程、ならびに博士前期課程の専攻コースにおいて選択必修科目で、これらの科目の履修を推奨しています。

4.環境・生命工学課程/専攻

未来を拓く技術科学、環境・生命科学−地球と人の命がテーマです−

【概要】

従来の、生物、化学、電気に加え、環境学、ナノ・マイクロ科学、生物分子科学、社会・安全システム科学等、環境・生命の双方に密接に関連した分野のみならず国際社会に対応できる発展的な教育を行います。

○未来環境工学コース

【概要】

先端環境技術、生態工学の両研究分野から構成されています。電気・電子、化学・化学工学、環境科学・工学の知識を習得させ、環境リスク制御、生態系サービスの維持・修復、環境負荷の低減を実現できる先端環境技術・環境システム分野の開拓・発展により、接続可能社会形成のための環境素養を備え、国際的に活躍できる人材を養成します。

【特徴】

人類の活動を持続的に発展させるために、生態循環系の修復・改善・維持を工学的に支援することを狙い、生物の基礎と応用、生物機能とエレクトロニクスの融合、資源・エネルギーの新技術、地球科学と環境計画等にわたる幅広い知識と問題解決能力をもつ指導的技術者を養成します。

○生命・物質工学コース

【概要】

生命工学、分子機能化学の両研究分野から構成されています。実験実習とともに生命科学、化学、材料工学等に関する幅広い知識を十分修得させ、現代の先端技術を担う生命科学とナノテクノロジーの分野で国際的に活躍できる人材を養成します。

【特徴】

豊富な化学の知識を基礎とする物質科学や生命の本質を学ぶ生命科学の教育・研究に加えて、先端科学の知識と手法を積極的に導入し、狭い専門にとらわれない幅広い視野と思考能力を備えた指導的技術者を養成します。

5.建築・都市システム学課程/専攻

安心して暮らせる豊かな社会の礎を築く、確かな技術者を育てます。

【概要】

人々に安心安全で質の高い生活環境を提供するために、都市・地域の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環境を、将来を見据えてデザインするとともに、システムとしてマネジメントするための技術を教育します。

○建築コース

【概要】

建築分野の技術者の養成を目指すコースです。教育課程はJABEEの技術者教育認定を建築分野で受けていますので、卒業生は技術士の第一次試験が免除されます。また一級建築士の受験資格を得ることができるプログラムとして国土交通省に認可されています。

【特徴】

建築分野に加えて社会基盤分野の科目も学習することにより、幅広い専門知識を得ることができます。コース選択は4年次に行いますので、高専の専門分野からの変更も可能です。大学院ではキャリアプログラムが用意され卒業後の職業を意識した履修が可能です。

○社会基盤コース

【概要】

社会基盤分野の技術者の養成を目指すコースです。教育課程はJABEEの技術者教育認定を土木分野で受けていますので、卒業生は技術士の第一次試験が免除されます。また測量士などの資格に対応するとともに、履修科目を満たせば建築士の受験資格も得られます。

【特徴】

社会基盤分野に加えて建築分野の科目も学習することにより、幅広い専門知識を得ることができます。コース選択は4年次に行いますので、高専の専門分野からの変更も可能です。大学院ではキャリアプログラムが用意され卒業後の職業を意識した履修が可能です。

学期制の変更

3学期制から2学期制(1学期4〜9月・2学期10〜3月)に変更しました。

3年次編入定員の変更

定員380名から440名に編入学定員を増やしました。(平成24年度より)

授業時間の変更

1コマ75分から1コマ90分、1日5コマに授業時間を変更しました。

各課程・専攻及び各コースの紹介

1.機械工学課程/専攻

ものづくりのイノベーションを通じて、未来社会に貢献する人材の育成。

【概要】

従来の機械工学の力学やエネルギー、生産技術、システム技術に加えて、ロボット、バイオメカニクス、ナノテクノロジー、生体医療福祉、環境、マネジメントなどの、ものづくりに関する新分野について教育を行います。

○機械・システムデザインコース

○材料・生産加工コース

○システム制御・ロボットコース

○環境・エネルギーコース

2.電気・電子情報工学課程/専攻

人と地球とeECo未来

【概要】

電気エネルギーや、ICなどの電気デバイス、さらにはこれらを支える電気材料などの教育研究を担当してきた電気・電子工学課程/専攻を新たに電気・電子情報工学課程/専攻として再編しました。この再編では電気・電子工学分野で重要となっている材料エレクトロニクス分野と情報通信システム分野を新たに追加し、これら分野を含めた最先端技術科学を担う次世代の技術者・研究者の育成を行います。

○材料エレクトロニクスコース

○機能電気システムコース

○集積電子システムコース

○情報通信システムコース

3.情報・知能工学課程/専攻

「情報」と「知識」で世界を拓く

【概要】

情報学基礎、計算機のハードウェアとソフトウェア、コンピュータネットワークの基本的な情報技術に加え、ユビキタス分散処理、知能情報処理、画像・音声・言語処理を含むメディア情報学、ロボット情報学、生体・生命情報学、分子情報学など多様化する情報学分野について教育を行います。

○情報工学コース

【概要】

次世代の高度・大規模情報システムを構築するための計算の基礎理論、計算機アーキテクチャ、計算機ソフトウェア、分散並列処理や組込みシステムなどの技術開発を担うコンピュータ技術者を目指す学生のためのコースです。

【特徴】

計算機のハードウェアからソフトウェアまで包括的・網羅的に学習できるようなカリキュラムとなっています。このため学部の課程、ならびに博士前期課程の専攻コースにおいて選択必修科目で、これらの科目の履修を推奨しています。

○知能情報システムコース

【概要】

人間の生活に関わる知能・社会的ロボット開発のための情報基盤技術や、人間の知能情報処理のメカニズムの解明、マルチメディア情報処理とそれらの融合技術などの開発を担う情報処理技術者を目指す学生のためのコースです。

【特徴】

計算機ソフトウェア、および人間の知能処理に関する技術に重点をおいたカリキュラムとなっています。このため学部の課程、ならびに博士前期課程の専攻コースにおいて選択必修科目で、これらの科目の履修を推奨しています。

4.環境・生命工学課程/専攻

未来を拓く技術科学、環境・生命科学−地球と人の命がテーマです−

【概要】

従来の、生物、化学、電気に加え、環境学、ナノ・マイクロ科学、生物分子科学、社会・安全システム科学等、環境・生命の双方に密接に関連した分野のみならず国際社会に対応できる発展的な教育を行います。

○未来環境工学コース

【概要】

先端環境技術、生態工学の両研究分野から構成されています。電気・電子、化学・化学工学、環境科学・工学の知識を習得させ、環境リスク制御、生態系サービスの維持・修復、環境負荷の低減を実現できる先端環境技術・環境システム分野の開拓・発展により、接続可能社会形成のための環境素養を備え、国際的に活躍できる人材を養成します。

【特徴】

人類の活動を持続的に発展させるために、生態循環系の修復・改善・維持を工学的に支援することを狙い、生物の基礎と応用、生物機能とエレクトロニクスの融合、資源・エネルギーの新技術、地球科学と環境計画等にわたる幅広い知識と問題解決能力をもつ指導的技術者を養成します。

○生命・物質工学コース

【概要】

生命工学、分子機能化学の両研究分野から構成されています。実験実習とともに生命科学、化学、材料工学等に関する幅広い知識を十分修得させ、現代の先端技術を担う生命科学とナノテクノロジーの分野で国際的に活躍できる人材を養成します。

【特徴】

豊富な化学の知識を基礎とする物質科学や生命の本質を学ぶ生命科学の教育・研究に加えて、先端科学の知識と手法を積極的に導入し、狭い専門にとらわれない幅広い視野と思考能力を備えた指導的技術者を養成します。

5.建築・都市システム学課程/専攻

安心して暮らせる豊かな社会の礎を築く、確かな技術者を育てます。

【概要】

人々に安心安全で質の高い生活環境を提供するために、都市・地域の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環境を、将来を見据えてデザインするとともに、システムとしてマネジメントするための技術を教育します。

○建築コース

【概要】

建築分野の技術者の養成を目指すコースです。教育課程はJABEEの技術者教育認定を建築分野で受けていますので、卒業生は技術士の第一次試験が免除されます。また一級建築士の受験資格を得ることができるプログラムとして国土交通省に認可されています。

【特徴】

建築分野に加えて社会基盤分野の科目も学習することにより、幅広い専門知識を得ることができます。コース選択は4年次に行いますので、高専の専門分野からの変更も可能です。大学院ではキャリアプログラムが用意され卒業後の職業を意識した履修が可能です。

○社会基盤コース

【概要】

社会基盤分野の技術者の養成を目指すコースです。教育課程はJABEEの技術者教育認定を土木分野で受けていますので、卒業生は技術士の第一次試験が免除されます。また測量士などの資格に対応するとともに、履修科目を満たせば建築士の受験資格も得られます。

【特徴】

社会基盤分野に加えて建築分野の科目も学習することにより、幅広い専門知識を得ることができます。コース選択は4年次に行いますので、高専の専門分野からの変更も可能です。大学院ではキャリアプログラムが用意され卒業後の職業を意識した履修が可能です。

第27回(平成22年度)オープンキャンパスを振り返って/広報部会

|

| 受付の様子 |

|

| 電気自動車i-MiEVの展示・説明 |

研究室公開及びセンター・図書館等の施設公開・体験学習、入試案内、各種相談コーナーを開催しました。また、特別企画として、全方向移動車椅子等の実演、電気自動車の展示・説明、小学生向け体験学習教室、高校生のための数学オリンピックを開催するなど、今年も盛りだくさんな内容のオープンキャンパスとなりました。

それでは、今年度のオープンキャンパスをイベントごとに振り返ってみましょう。

(全方向移動車椅子等の実演)

今年度4月に設置された人間・ロボット共生リサーチセンターによる企画です。わずかな力で介護できるパワー・アシスト技術を使った全方向移動車椅子や、追跡ビークル、2輪ビークルなどの実演を行いました。実演を見学するだけでなく、車椅子を操作したり座ったりしながら、同センターの研究成果を実際に体験していただきました。

(電気自動車の展示・説明)

未来ビークルリサーチセンターによる企画で、中部電力(株)のご協力により電気自動車“i-MiEV”を展示し、電気自動車の構造や電気自動車がもたらす近未来の様子について、本学の教員や学生が説明しました。

(小学生向け体験学習教室)

スライム作り、電気を使った工作、コンピュータプログラム作成等、7つのテーマに分かれて小学生向けに体験・実習形式のイベントを開催し、小学生とその保護者の方々がたくさん詰めかけました。このイベントは今年度で3年目となり、毎回多くの参加希望者が集まり、会場内は混雑しがちでしたが、今年度は会場を2つに分け、整理券を発行するなど改善したこともあり、前年度までの混雑なく体験学習をしていただけました。

スライムや動くおもちゃの製作やコンピュータプログラムの作成等を体験した子どもたちは、みんな笑顔で、つくることの楽しさを実感してくれたようです。これをきっかけに、理科・科学に興味を持ってもらえたらとてもうれしいです。この中から未来を担う科学者が生まれるかもしれませんね!?

|  | |

| 小学生向け体験学習教室での様子 | 高校生数学オリンピックに来た高校生ら | |

(高校生向け数学オリンピック)

ホームページで事前に出題した難問を解答して、当日持ってきてもらい、本学教員が採点・解説するのが、「高校生向け数学オリンピック」です。高校生のみならず、高校の先生方からも参加があり、昨年度以上の多くの参加者がありました。参加者は熱心に解説を聞き、積極的に質問されていました。このようなイベントを通して数学の楽しさを学び、数学に興味を持つ方がもっと増えることを願ってやみません。

(豊田高専ロボコンマシンの実演等)

高専連携室の企画として、地元にある豊田工業高等専門学校の教員・学生の皆さんが、高専ロボコン大会出場マシンの実演をしてくれました。ロボットに興味のある多くの高専生・高校生や一般の方で大盛況でした。

(入試案内プログラム等)

大講義室で入試概要等を説明する「入試案内」を行い、冒頭で榊佳之学長が受験生に向けてメッセージを送りました。また、各課程・専攻ごとの教員に直接相談し、担当職員に入試・修学・学生生活等に関する質問ができる相談コーナーを設け、受験生や保護者の方の疑問にお答えし、さらに、技科大生自身が質問に答えるブースを併設しました。本学の入試制度や各課程・専攻の特色、キャンパスライフ等、ご理解いただけたでしょうか。本学では、受験生や保護者の方からの質問にいつでもお答えしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

|  | |

| 榊学長による大学概要説明(入試案内にて) | 見学ツアーでの様子 | |

(研究室公開、体験学習、施設の開放・公開、見学ツアー)

今年度は79の「研究室公開」、8つの「施設公開・体験学習」(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー、国際交流センター、人間・ロボット共生リサーチセンター、情報メディア基盤センター、先端農業・バイオリサーチセンター、附属図書館で実施)を開催しました。また、これら研究室等を効率良く見学できる「見学ツアー」を実施しました。普段は目にすることのできない実験室や研究室を見学したり、最先端の研究・技術に実際に触れたりすることができたと思います。本学で行われている様々な研究内容に、驚きの表情を見せる訪問者がとても多く見られました。

(課外活動団体紹介)

ロボコン同好会、おちゃのかい、吹奏楽団、アニメーション&コミック研究会、技科大祭実行委員会の5団体の学生たちが、それぞれの部・サークルの魅力や活動内容を紹介・発表しました。ロボコン同好会は、NHK大学ロボコン大会で活躍したマシンの実演・展示を行いました。ロボット好きな子どもたちは自らの手でロボットを操作できて感激の様子でした。おちゃのかいは、初めてお茶を体験する人たちにも、丁寧に作法を教えていました。吹奏楽団は残暑厳しい中、屋外で一生懸命演奏していました。アニメーション&コミック研究会はセル画体験を実施し、チビッコたちの人気を博していました。技科大祭実行委員会では、参加者に「ポンポン船」を製作してもらいその原理を紹介することで科学に興味を持ってもらおうと奮闘していました。

(参加者の声:アンケートより)

・ 色々な技術に取り組んでいる学生を見て、自分も一緒にやりたいと思った。

・ 半導体工場見学がとても楽しかった。

・ 小学生にとっても勉強になることが多く、子供達は大変興味深く見学できました。

・ いろいろな実験が出来て楽しかった。

・ 将来楽しみな研究が多く、期待しています。

・ 楽しかったので、また来年も来たいです。

本年度は開催日を8月前半から8月後半に変更したため、前年度のように多くの人に集まってもらえるか不安でありましたが、多くの参加者と大学内の教員・職員の努力のおかげで成功裏に終わることができました。来年度は、多くの方々にもっと満足していただける、より良いオープンキャンパスを目指していきたいと思っています。

最後になりましたが、お越しいただいたたくさんの皆様、オープンキャンパスを盛り上げてくれた教職員・学生の皆様、本当にありがとうございました。

ものづくりの最先端研究者が世界中から豊橋に集結 −第13回塑性加工国際会議Metal Forming 2010−/機械工学系 教授 森謙一郎(もり けんいちろう)

自動車は1〜2万点の部品で構成されていますが、高い強度が必要とされるために金属部品が多く使用されています。大量の金属部品を安定した精度で製造するために、金型によって金属を変形して所定の形状に成形する塑性加工が自動車部品製造に多く使われています。塑性加工はこの他電機機器、機械、鉄道車両、飲料缶などの製造に広く使われており、英語でMetal Formingと言います。

塑性加工国際会議

第13回塑性加工国際会議Metal Forming 2010は、2010年9月19-22日にホテル日航豊橋において本学後援で開催されました。実行委員長は私が務めさせていただきました。国際会議International Conference on Metal Formingは塑性加工関係の国際会議として伝統と規模の両面で最も大きな会議の一つであり、1972年にポーランドのクラコフにあるAGH科学工科大学で始まり、1992年からイギリスのバーミンガム大学が加わり、2年前から豊橋技術科学大学が組織委員会に加わり、今回13回目で初めてアジアで開催されました。日本の塑性加工の研究レベルは非常に高いため、日本での開催は塑性加工の情報交換に非常に有効でした。

研究発表

本会議では、圧延、鍛造、プレス成形などの全ての塑性加工を含んでおり、シミュレーションから新加工法までの広い研究分野を対象としており、特別な研究テーマを対象とするスペシャルセッションも開催されました。国際会議ですから、発表は当然英語です。参加者は430名程度であり、その2/3程度は国外からの参加者であり、最先端の塑性加工の研究が発表されました。

提出された論文は国際的な委員会で査読され、最終的に受理された論文は国際学術誌“Steel Research International”に掲載され、当日会議で配布されるとともに、世界的に発行されて塑性加工の情報を発信しました。受理された論文は366編であり、一般論文の他に4編の基調講演論文、9編のキーノート論文を含んでおり、国別の内訳は次のとおりです。

オーストリア: 2、 オーストラリア: 8、 ベルギー: 4、 中国: 50、 フィンランド: 2、 フランス: 13、 ドイツ: 26、 イラン: 23、 イタリア: 4、 日本: 118、 韓国: 36、 モンテネグロ: 1、 オランダ: 1、 ニュージーランド: 1、 ナイジェリア: 1、 ポーランド: 24、 ルーマニア: 2、 ロシア: 3、 シンガポール: 1、 スペイン: 5、 スウェーデン: 2、 スイス: 1、 台湾: 12、 タイ: 7、 トルコ: 5、 イギリス: 8、 アメリカ: 6

行事

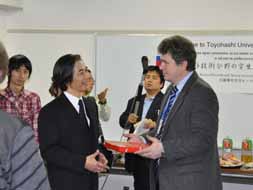

1日目の夕方には立食形式のウェルカムパーティーが開かれ、ピザ、揚げ物、ビール、ソフトドリンクを食べて飲んで大いに盛り上がりました。2日目の朝には榊佳之学長が開会の挨拶として東海地方の産業と、本学を紹介しました(写真1)。3日目の夜はバンケットがあり、フルコースを着席で食べ、流しの陣太鼓のアトラクション(写真2)、佐原光一豊橋市長による豊橋市の紹介(写真3)、本会議の代表メンバーであるM.Pietrzyk教授とP. Hartley博士による塑性加工国際会議の歴史紹介、組織委員であるJ.Kuziak教授による次回会議の紹介などがありました。写真4はバンケットにおける組織委員の写真です。最終日の4日目にはボーリング大会が開かれ、参加者はサンドイッチやおにぎりを食べながらボーリングを楽しみました(写真5)。

次回の国際会議Metal Formingは2012年9月にポーランドAGH科学工科大学で開かれることが決まり、私も次回会議の組織委員会のメンバーとして選出されました。さらに、2014年にはイタリアのシチリア島パレルモで開催されることが決まっています。

応用物理学会フェローの称号を授与〜スマートマイクロセンサの先駆的研究と半導体プロセス実践教育〜/電気・電子情報工学系 教授 石田 誠(いしだ まこと)

今回いただいた応用物理学会フェローの称号は、学生の時から今に至るまで応用物理学会に研究活動の場として、お世話になったところから始まっています。応用物理学会は日本の半導体分野の学会として、大学、企業の研究者が多く集まり、進歩の早いこの分野を牽引している唯一の学会で、そこでの発表は若い研究者を育成し、日本の産業を育ててきたと言えます。以下に簡単に授与対象の研究内容を紹介します。

1.世界に先駆けて、強誘電体PLZT、PZT薄膜の形成方法を確立して(1975-1979)、その強誘電体特性、電気光学効果特性を初めて示しました。これは後の強誘電体メモリデバイス応用へ繋がる研究の先駆けと思います。

2.格子不整合の大きなヘテロエピタキシャル成長系における、問題点解決として、サファイア基板上への低温アモルファス層(バッファー層)を形成することで、その後のエピタキシャル(単結晶)成長Si層を高品質に形成でき、MOSトランジスターの移動度の向上に繋がることを明らかにしました(1979-1985)。このようなエピタキシャル成長方法は、その後の化合物半導体GaNの成長系でも同様な効果が見られていて、この分野にも貢献できたと自負しています。

3.高速、高密度化を進める半導体分野のシリコン基板形成法の一つとして、Si基板上へのエピタキシャル絶縁膜、さらにその上へのSiエピタキシャル膜形成を可能とするアルミナ単結晶膜(サファイアの一種)形成に初めて成功しました(1988-)。この多層構造を用いたデバイスとして圧力センサを開発し、単結晶強誘電体薄膜の結晶方位を制御できる方法を確立してPZT強誘電体薄膜(0.5ミクロン厚)でも大きな結晶体と同程度の焦電特性(熱を電気に変える)を得られることがわかり、アルミナ絶縁膜の安定性を生かしてLSIとセンサが同一Si基板上にできることから、2次元アレイセンサのイメージングセンサデバイスを形成し、センサとLSIの融合を可能とするスマートマイクロセンサチップを開発することができました。

4.VLS成長法という特殊な結晶成長により、MOSトランジスターのドレイン領域上へ数ミクロン径のSiウィスカー(プローブ)を選択的に成長することに成功しました(1999-)。LSI回路の動作も確認し、細胞からの神経電位を計測するセンサアレイチップとして鯉の網膜電位計測で実証し、「豊橋プローブ」という名称で、ミシガン大学、ユタ大学のものよりも、低侵襲、高密度、LSI回路融合チップとして理想的チップであることを提案しました。世界から注目を浴び、これまでこの分野でもっとも権威のある国際学会賞(IEDM、Transducers)、論文誌や応用物理学会の講演会での賞になっています。また、これらはプローブと同時にマイクロチューブ形成へと発展し、脳と機械を結びつけるいわゆるBMI(Brain Machine Interface)チップへの有力なデバイスとして注目を浴びています。

5. 開学まもない昭和54年、他大学に先駆けてIC(集積回路)の試作を行う一貫した設備を本学で構築し、その充実を図りながら、平成6年に現在の固体機能デバイス研究施設からVBL施設、そして昨年開所しましたエレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)と繋がっています。この間、スペースシャトルエンデバー号搭載の宇宙実験用ICチップの開発からセンサとICを一体化したインテリジェントセンサなどの数々の独創的センサ・デバイスを開発・試作するとともに、半導体・集積回路技術の全分野を真に理解できる大学院生の育成と独創的研究開発を進めてきました。

1.世界に先駆けて、強誘電体PLZT、PZT薄膜の形成方法を確立して(1975-1979)、その強誘電体特性、電気光学効果特性を初めて示しました。これは後の強誘電体メモリデバイス応用へ繋がる研究の先駆けと思います。

2.格子不整合の大きなヘテロエピタキシャル成長系における、問題点解決として、サファイア基板上への低温アモルファス層(バッファー層)を形成することで、その後のエピタキシャル(単結晶)成長Si層を高品質に形成でき、MOSトランジスターの移動度の向上に繋がることを明らかにしました(1979-1985)。このようなエピタキシャル成長方法は、その後の化合物半導体GaNの成長系でも同様な効果が見られていて、この分野にも貢献できたと自負しています。

3.高速、高密度化を進める半導体分野のシリコン基板形成法の一つとして、Si基板上へのエピタキシャル絶縁膜、さらにその上へのSiエピタキシャル膜形成を可能とするアルミナ単結晶膜(サファイアの一種)形成に初めて成功しました(1988-)。この多層構造を用いたデバイスとして圧力センサを開発し、単結晶強誘電体薄膜の結晶方位を制御できる方法を確立してPZT強誘電体薄膜(0.5ミクロン厚)でも大きな結晶体と同程度の焦電特性(熱を電気に変える)を得られることがわかり、アルミナ絶縁膜の安定性を生かしてLSIとセンサが同一Si基板上にできることから、2次元アレイセンサのイメージングセンサデバイスを形成し、センサとLSIの融合を可能とするスマートマイクロセンサチップを開発することができました。

4.VLS成長法という特殊な結晶成長により、MOSトランジスターのドレイン領域上へ数ミクロン径のSiウィスカー(プローブ)を選択的に成長することに成功しました(1999-)。LSI回路の動作も確認し、細胞からの神経電位を計測するセンサアレイチップとして鯉の網膜電位計測で実証し、「豊橋プローブ」という名称で、ミシガン大学、ユタ大学のものよりも、低侵襲、高密度、LSI回路融合チップとして理想的チップであることを提案しました。世界から注目を浴び、これまでこの分野でもっとも権威のある国際学会賞(IEDM、Transducers)、論文誌や応用物理学会の講演会での賞になっています。また、これらはプローブと同時にマイクロチューブ形成へと発展し、脳と機械を結びつけるいわゆるBMI(Brain Machine Interface)チップへの有力なデバイスとして注目を浴びています。

5. 開学まもない昭和54年、他大学に先駆けてIC(集積回路)の試作を行う一貫した設備を本学で構築し、その充実を図りながら、平成6年に現在の固体機能デバイス研究施設からVBL施設、そして昨年開所しましたエレクトロニクス先端融合研究所(EIIRIS)と繋がっています。この間、スペースシャトルエンデバー号搭載の宇宙実験用ICチップの開発からセンサとICを一体化したインテリジェントセンサなどの数々の独創的センサ・デバイスを開発・試作するとともに、半導体・集積回路技術の全分野を真に理解できる大学院生の育成と独創的研究開発を進めてきました。