もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

変わらないもの−キラリティー/物質工学系 教授 伊津野 真一(いつの しんいち)

右手−左手、右足−左足、右ねじ−左ねじ、右巻きらせん−左巻きらせん、日本車−同型のアメリカ仕様車、右利き用グローブ−左利き用グローブ、ロシア語のЯと英語のR、ИとN、北半球と南半球での台風の渦巻き、縄の撚り方向、ねじ花(写真)のねじれ方向、らせん階段の右左回り、右巻きのつむじと左巻きのつむじ・・・・

右手−左手、右足−左足、右ねじ−左ねじ、右巻きらせん−左巻きらせん、日本車−同型のアメリカ仕様車、右利き用グローブ−左利き用グローブ、ロシア語のЯと英語のR、ИとN、北半球と南半球での台風の渦巻き、縄の撚り方向、ねじ花(写真)のねじれ方向、らせん階段の右左回り、右巻きのつむじと左巻きのつむじ・・・・世の中を見渡すと、このような関係にあるものが数多く存在することに気づきます。

これらの形の特徴は、お互いによく似ている(同じ構成要素でできている)けれども、重ねようとすると重ならない。

もう一つの大きな特徴は、お互いが鏡に映る関係にあるということです。このような関係を「鏡像関係」といいます。鏡像関係にあるもののうち片方だけを人為的に利用している場合もよくあります。ヨーロッパなどの古城に見られるらせん階段は、敵に攻められた時に内部の兵士が下から襲ってくる敵から自分を守りやすい巻き方を採用しているようです。また、水素ボンベの出口は他のガスと間違えないように逆ねじになっています。

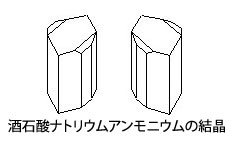

もう一つの大きな特徴は、お互いが鏡に映る関係にあるということです。このような関係を「鏡像関係」といいます。鏡像関係にあるもののうち片方だけを人為的に利用している場合もよくあります。ヨーロッパなどの古城に見られるらせん階段は、敵に攻められた時に内部の兵士が下から襲ってくる敵から自分を守りやすい巻き方を採用しているようです。また、水素ボンベの出口は他のガスと間違えないように逆ねじになっています。このような鏡像関係というのは、実は分子の世界にも存在します。このことに気がついたパスツールは、酒石酸ナトリウムアンモニウムの結晶を顕微鏡で見ながら分離することに成功しました。鏡像関係にある分子は、特に生命に関連する物質にとって重要な問題を提供しています。たとえば私たちの体をつくっているタンパク質は、アミノ酸がいくつもつながったものです。20種類のアミノ酸が基本となっていますが、これらアミノ酸のほとんどに鏡像体が存在します。つまり同じアミノ酸でも、右手型のアミノ酸と左手型アミノ酸があります。この二つの型のうちタンパク質は、ほぼ片方の型のアミノ酸だけを使ってできています。タンパク質の美しい立体構造は、選ばれた型のアミノ酸(L-アミノ酸)をつなげていくことで初めて出来上がります。RNA結合タンパク質Ropは63残基からなるへリックスタンパク質です。両方の型のアミノ酸がランダムに混在しているとこのような構造形成は不可能です。タンパク質の機能はこうして出来上がった特定の立体構造が重要な役割を果たします。我々の研究室では、アミノ酸の配列と二次構造の形成しやすさとの関係を定量的に表現する手法を開発しました。

|  |  |

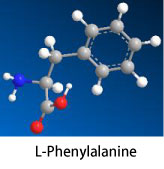

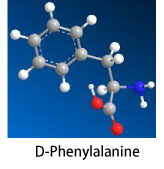

では、L-アミノ酸はどのようにして世の中に存在するようになったのでしょうか。これにはいろいろな説がありますが、正解は出ていません。化学合成で鏡像体分子をつくるとき、右手型と左手型は、1:1の割合でできます。これをいろいろな工夫を凝らして片方の構造に偏らせるのが、「不斉合成」と呼ばれる合成技術です。野依良治博士らのノーベル賞は、不斉合成が片方の鏡像体分子を合成する道筋を明らかにしたといえます。我々の研究室では、「不斉合成用の高分子触媒」を開発し、片方だけの構造の分子を合成することに成功しています。例えば下図のL-Phenylalanineだけを選択的に合成することができます。生体に直接作用する医薬品などを構成する分子には片方の鏡像体分子を利用することで効果を上げるものが多数存在します。

では、L-アミノ酸はどのようにして世の中に存在するようになったのでしょうか。これにはいろいろな説がありますが、正解は出ていません。化学合成で鏡像体分子をつくるとき、右手型と左手型は、1:1の割合でできます。これをいろいろな工夫を凝らして片方の構造に偏らせるのが、「不斉合成」と呼ばれる合成技術です。野依良治博士らのノーベル賞は、不斉合成が片方の鏡像体分子を合成する道筋を明らかにしたといえます。我々の研究室では、「不斉合成用の高分子触媒」を開発し、片方だけの構造の分子を合成することに成功しています。例えば下図のL-Phenylalanineだけを選択的に合成することができます。生体に直接作用する医薬品などを構成する分子には片方の鏡像体分子を利用することで効果を上げるものが多数存在します。 |  |

大陸移動説を唱えた人物 − アルフレッド ウェゲナー −/建設工学系 教授 河邑 眞(かわむら まこと)

不変的なものという特集テーマに関連し、著者の研究分野である地震について執筆できないかとの依頼を編集者から受けた。グローバル化という掛け声のもと、すべての組織、システムが変化を求められている。大学もその渦中にある。そんなときだからこそ、変わらないもの、大事なものは何かをもう一度問い直してみたいというのが編集者の意図と推測する。うまく答えられるかどうか、また全く的外れの推測かもしれないが、執筆期限も過ぎ、「今日中に原稿を提出せよ」との相手の切羽詰った余裕のない状態にも斟酌のないメールにおびえ、原稿を書き出してみる。

中部、近畿、四国といった広域での大被害が懸念される東海、東南海、南海地震など巨大地震の発生メカニズムは、プレート・テクトニクスという地球物理学の理論にもとづいて説明される。プレート・テクトニクスの理論とは、地球表面は厚さ100km程度の少数の固い層からなっており、それらの層が剛体の板のように水平に移動しているという考え方が基本となっている。水平に移動している海洋プレートが大陸プレートとぶつかる境界では、海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこんでいる。この沈み込んでいる部分では、二つのプレートの境界でひずみが発生しており、このひずみが限界に達すると境界面で断層運動が生じ地震が発生する。これが海洋プレート境界型地震の発生メカニズムである。

このプレート・テクトニクスの理論は、20世紀の初頭、1910年にドイツ人アルフレッド ウェゲナーが提唱した大陸移動説に端を発している。アルフレッド ウェゲナーの大陸移動説は、南・北アメリカ大陸とヨーロッパ・アフリカ大陸はもともと一つの大陸としてつながっていたものであり、さらにさかのぼるとインド、オーストラリヤ、南アメリカ大陸、南極大陸もつながっており、地球上の大陸はもともと一つの巨大大陸であり、大陸が移動することにより現在のように分かれたとするものである。このような仮説を立てることは勝手で容易であるが、大陸が移動することは事実であると証明することは不可能と考えられる。アルフレッド ウェゲナーは気象学者であり、事実を証明するための手がかりとなるものは当時何も無かった。しかしながら、地質学、古生物学の知識を増やし糸口がないかウェゲナーは証明のための探求を始めた。

証明の手がかりとなった研究としては、ブラジルとアフリカで見られる古生物の分布状況が類似しており、ブラジルとアフリカは陸橋で結ばれていたとする古生物学者の論文がある。この論文では、大陸が水平に移動することなど考えていないため、大陸間に生物が移動するための陸橋が存在したという当時の古生物学界の通説に基づいて根拠を説明している。しかし、大陸がもともとつながっており、古生物が一様に分布した後に大陸が移動し分離されたとすれば、陸橋が存在したかどうかの証明は必要なく根拠を容易に説明できる。

大陸移動説の正当性を説明するもう一つの事象としては、ヒマラヤなどの山脈の成因があげられる。当時の地質学の考え方では、地球内部の冷却に伴い地球表面に褶曲運動が生じ、山脈が形成されたとされていた。この考え方に対して、インド大陸が移動して北進しアジア大陸にぶつかりアジア大陸を押すことにより褶曲運動が生じヒマラヤの山脈が形成されたとするほうが、地球内部の冷却による褶曲運動の妥当性を証明する必要がなく、成因の説明は容易であった。ウェゲナーは地質学者に対して革新的な理論を提示するものであったが、大陸移動を起こすメカニズムについての地球物理学的な説明が出来ず、当時の学会では新理論としては受け入れられなかった。失意のうち、1930年にアルフレッド ウェゲナーはこの世を去った。

その後20数年が経過した1950年代後半から、古地磁気学、海底地形学など地球物理学上の種々の発見により、大陸が移動するという現象を説明することが可能となり、プレート・テクトニクスという革新的な理論が生まれた。このように、ブレークスルーを果たして、不変的あるいは普遍的な原理を見いだすためには柔軟な思考力と長い年月にわたる努力を要する。短期的に成果を得ることは難しいかもしれないが、大胆な仮説に対して柔軟な思考力を駆使して挑戦するという態度は、科学的視座として重要ではないだろうか。

中部、近畿、四国といった広域での大被害が懸念される東海、東南海、南海地震など巨大地震の発生メカニズムは、プレート・テクトニクスという地球物理学の理論にもとづいて説明される。プレート・テクトニクスの理論とは、地球表面は厚さ100km程度の少数の固い層からなっており、それらの層が剛体の板のように水平に移動しているという考え方が基本となっている。水平に移動している海洋プレートが大陸プレートとぶつかる境界では、海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこんでいる。この沈み込んでいる部分では、二つのプレートの境界でひずみが発生しており、このひずみが限界に達すると境界面で断層運動が生じ地震が発生する。これが海洋プレート境界型地震の発生メカニズムである。

このプレート・テクトニクスの理論は、20世紀の初頭、1910年にドイツ人アルフレッド ウェゲナーが提唱した大陸移動説に端を発している。アルフレッド ウェゲナーの大陸移動説は、南・北アメリカ大陸とヨーロッパ・アフリカ大陸はもともと一つの大陸としてつながっていたものであり、さらにさかのぼるとインド、オーストラリヤ、南アメリカ大陸、南極大陸もつながっており、地球上の大陸はもともと一つの巨大大陸であり、大陸が移動することにより現在のように分かれたとするものである。このような仮説を立てることは勝手で容易であるが、大陸が移動することは事実であると証明することは不可能と考えられる。アルフレッド ウェゲナーは気象学者であり、事実を証明するための手がかりとなるものは当時何も無かった。しかしながら、地質学、古生物学の知識を増やし糸口がないかウェゲナーは証明のための探求を始めた。

証明の手がかりとなった研究としては、ブラジルとアフリカで見られる古生物の分布状況が類似しており、ブラジルとアフリカは陸橋で結ばれていたとする古生物学者の論文がある。この論文では、大陸が水平に移動することなど考えていないため、大陸間に生物が移動するための陸橋が存在したという当時の古生物学界の通説に基づいて根拠を説明している。しかし、大陸がもともとつながっており、古生物が一様に分布した後に大陸が移動し分離されたとすれば、陸橋が存在したかどうかの証明は必要なく根拠を容易に説明できる。

大陸移動説の正当性を説明するもう一つの事象としては、ヒマラヤなどの山脈の成因があげられる。当時の地質学の考え方では、地球内部の冷却に伴い地球表面に褶曲運動が生じ、山脈が形成されたとされていた。この考え方に対して、インド大陸が移動して北進しアジア大陸にぶつかりアジア大陸を押すことにより褶曲運動が生じヒマラヤの山脈が形成されたとするほうが、地球内部の冷却による褶曲運動の妥当性を証明する必要がなく、成因の説明は容易であった。ウェゲナーは地質学者に対して革新的な理論を提示するものであったが、大陸移動を起こすメカニズムについての地球物理学的な説明が出来ず、当時の学会では新理論としては受け入れられなかった。失意のうち、1930年にアルフレッド ウェゲナーはこの世を去った。

その後20数年が経過した1950年代後半から、古地磁気学、海底地形学など地球物理学上の種々の発見により、大陸が移動するという現象を説明することが可能となり、プレート・テクトニクスという革新的な理論が生まれた。このように、ブレークスルーを果たして、不変的あるいは普遍的な原理を見いだすためには柔軟な思考力と長い年月にわたる努力を要する。短期的に成果を得ることは難しいかもしれないが、大胆な仮説に対して柔軟な思考力を駆使して挑戦するという態度は、科学的視座として重要ではないだろうか。

変えなくていいんです。日本人らしさ!/留学生センター 教授 加藤三保子(かとう みほこ)

国際コミュニケーションのツールとして圧倒的な強さを維持している英語。いま、地球上に英語使用者は20億人いると見積もられています。世界人口をざっと60億人と考えると、およそ3人に1人が何らかの形で英語を使用する計算になります。しかし、20億という数字の内訳をみると、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど、英語圏のネイティブ・スピーカーの数は3億ほどにすぎず、残りの17億はノンネイティブ・スピーカーです。外国語として英語を学習している日本人もこの中に含まれます。

自らの経験もふまえて考えると、日本人の英語学習態度は「ネイティブらしく」が前面に出ており、日本人的な発音や発想になってしまう「日本人英語」に対しては、強い劣等感が常に頭の片隅に意識されます。その結果、英語でのコミュニケーションが消極的になってしまいます。もちろん、ネイティブ・スピーカーのように英語を操ることができれば、それに越したことはありません。しかし、諸外国の人々はそんなことは気にせずに、英語にも母語で使われるルールを応用してとてもユニークな表現を生み出し、英語を自分たちのものにして堂々とコミュニケーションをとっています。たとえば、中国語には「ご飯食べた?」という表現が挨拶ことばとして存在するので、英語でも”Hello, have you eaten?” が使われます。シンガポールやマレーシアでは、現地語を話す時に語尾や文末にlah (la)(日本語の終助詞「さ」「ね」「よ」「ぞ」などに当たる)を付加することが多いので、英語でも”Harry up lah.”(急いでね)となります。インド人は礼儀を重んじ、謙虚であることをよしとするためか、kind information, kind consideration, kind noticeという具合に、kindという語を多用する傾向にあります。「お名前をおうかがいしたいのですが」では ”May I know your good name, please?”という表現がよく使われるそうです。これらはスタンダードな英語表現ではありませんから、「間違った英語」と評価する人もいるでしょう。しかし、英語は多国籍、多文化言語として世界のいろいろな国の人々が使っているのですから、寛容な態度でさまざまな違いを認め合い、違いがあっても理解しあうことが大切です。

英語は、ネイティブ・スピーカーとではなく、むしろノンネイティブ・スピーカーどうしが使うことばとしてわたしたちの生活に息づいています。そして、ノンネイティブ・スピーカーが使えば使うほど、英語は脱英米化して多様性を増していきます。わたしたちも英語のさまざまな変種をポジティブにとらえ、独自の文化的価値観を維持しながら日本人らしい発想で英語を使ってみたいものです。

「そんなの朝飯前さ!」を”I can do it before breakfast!”と表現して、その意味を伝えていくのもおもしろいのではないでしょうか。わたしの恩師(言語政策学、国際コミュニケーション研究)は自分の息子がまだ親のスネをかじって生活していることを学会のパーティーで “I have a son who is still biting my leg at the age of 27.”と表現しておおいに受けたそうです。その翌日、アメリカ人がさっそくこの表現を使って”My son still chews my leg, too.”と言っていたとのこと。こんなことを考えながら英語に接していると、なんだか英語と向き合うのが楽しくなってきます。常に母語話者風にしなくても、日本式表現もなかなか魅力的だと思いませんか。

自らの経験もふまえて考えると、日本人の英語学習態度は「ネイティブらしく」が前面に出ており、日本人的な発音や発想になってしまう「日本人英語」に対しては、強い劣等感が常に頭の片隅に意識されます。その結果、英語でのコミュニケーションが消極的になってしまいます。もちろん、ネイティブ・スピーカーのように英語を操ることができれば、それに越したことはありません。しかし、諸外国の人々はそんなことは気にせずに、英語にも母語で使われるルールを応用してとてもユニークな表現を生み出し、英語を自分たちのものにして堂々とコミュニケーションをとっています。たとえば、中国語には「ご飯食べた?」という表現が挨拶ことばとして存在するので、英語でも”Hello, have you eaten?” が使われます。シンガポールやマレーシアでは、現地語を話す時に語尾や文末にlah (la)(日本語の終助詞「さ」「ね」「よ」「ぞ」などに当たる)を付加することが多いので、英語でも”Harry up lah.”(急いでね)となります。インド人は礼儀を重んじ、謙虚であることをよしとするためか、kind information, kind consideration, kind noticeという具合に、kindという語を多用する傾向にあります。「お名前をおうかがいしたいのですが」では ”May I know your good name, please?”という表現がよく使われるそうです。これらはスタンダードな英語表現ではありませんから、「間違った英語」と評価する人もいるでしょう。しかし、英語は多国籍、多文化言語として世界のいろいろな国の人々が使っているのですから、寛容な態度でさまざまな違いを認め合い、違いがあっても理解しあうことが大切です。

英語は、ネイティブ・スピーカーとではなく、むしろノンネイティブ・スピーカーどうしが使うことばとしてわたしたちの生活に息づいています。そして、ノンネイティブ・スピーカーが使えば使うほど、英語は脱英米化して多様性を増していきます。わたしたちも英語のさまざまな変種をポジティブにとらえ、独自の文化的価値観を維持しながら日本人らしい発想で英語を使ってみたいものです。

「そんなの朝飯前さ!」を”I can do it before breakfast!”と表現して、その意味を伝えていくのもおもしろいのではないでしょうか。わたしの恩師(言語政策学、国際コミュニケーション研究)は自分の息子がまだ親のスネをかじって生活していることを学会のパーティーで “I have a son who is still biting my leg at the age of 27.”と表現しておおいに受けたそうです。その翌日、アメリカ人がさっそくこの表現を使って”My son still chews my leg, too.”と言っていたとのこと。こんなことを考えながら英語に接していると、なんだか英語と向き合うのが楽しくなってきます。常に母語話者風にしなくても、日本式表現もなかなか魅力的だと思いませんか。