もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

高専連携を考えた6年/高専連携室長 建設工学系教授 青木伸一(あおき しんいち)

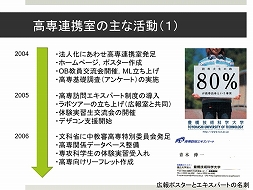

2004年の国立大学の法人化と同時にスタートした高専連携室でしたが、気がつけばもう6年も経っていました。当時、高専生の技科大離れとでも言うべき状況が進行しており、何かをやらなければならないという危機感はあったものの、具体的に何に取組むべきなのか、高専連携室は既存の関連する委員会とどのように関わっていけばいいのかなど、全く手探り状態でのスタートでした。高専向けの広報、入試、高専訪問、体験実習などを見直すと同時に、高専で教員をされている本学卒業生とのネットワークづくりをやってはどうかと思い立ち、名簿を作ってもらったところ、160名もの技科大OBが高専におられることがわかりました。早速開催したOB交流会では、予想以上に非常に厳しいご意見を数多くいただき、漠然と感じていた危機感が現実のものであることを思い知らされました。とりあえず開催した交流会でしたが、結局毎年の定例行事となり、今では高専連携室のモチベーションを維持する原動力になっています。交流会での議論から、高専訪問エキスパート、ラボツアー、共同研究の活性化など様々な取組みが生まれました。

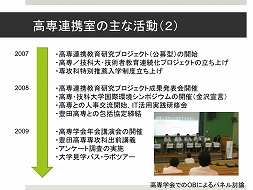

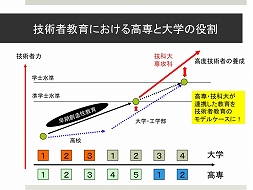

2004年の国立大学の法人化と同時にスタートした高専連携室でしたが、気がつけばもう6年も経っていました。当時、高専生の技科大離れとでも言うべき状況が進行しており、何かをやらなければならないという危機感はあったものの、具体的に何に取組むべきなのか、高専連携室は既存の関連する委員会とどのように関わっていけばいいのかなど、全く手探り状態でのスタートでした。高専向けの広報、入試、高専訪問、体験実習などを見直すと同時に、高専で教員をされている本学卒業生とのネットワークづくりをやってはどうかと思い立ち、名簿を作ってもらったところ、160名もの技科大OBが高専におられることがわかりました。早速開催したOB交流会では、予想以上に非常に厳しいご意見を数多くいただき、漠然と感じていた危機感が現実のものであることを思い知らされました。とりあえず開催した交流会でしたが、結局毎年の定例行事となり、今では高専連携室のモチベーションを維持する原動力になっています。交流会での議論から、高専訪問エキスパート、ラボツアー、共同研究の活性化など様々な取組みが生まれました。 個人的には、2006年度に発足した中教審の高専特別委員会に委員として参加させていただいたことは、高専の現状や技科大の役割について考えさせられる良い機会でした。東京での委員会を終えて帰る新幹線の中で、当時の西永学長に報告すべく毎回会議メモを作っていましたが、メモを作りながら、技科大という大学は優秀な学生を高専から送り込んでもらう大学ではなく、高専と技科大で一緒になって技術者を育てる大学なのではないか、ということに改めて気付かされました。このことは、開学当時は当たり前のことだったと思いますが、30年という時間が、知らず知らずのうちに高専と技科大との距離を大きくしてしまっていたと思います。図-3は中教審の資料に私が少しだけ手を加えたもので、技科大あるいは専攻科の教育が目指すべき教育の姿を模式的に示したものです。高専で身に付けた実践的な「技術者力」をさらに伸ばすような連続的な技術者教育の必要性を主張するもので、いろいろな場面でこの図を使ってきました。またこのことを少しでも前に進めるために、高専連携教育研究プロジェクトの1つとして、「高専技科大・技術者教育連続化プロジェクト」と銘打った研究会を立ち上げることにしました。この研究会を核に高専の先生との出会いも広がり、毎回懇親会では教育談義で酒が進んでいます。技科大の教育を高専まで拡大して考えるとき、連続教育による強みを活かす方法はいろいろありそうに思います。昨年夏に本学で開催した高専学会では教育連続化のセッションを設けましたが、高専から大学院までをトータルに考えた英語教育、環境教育、安全教育、人間教育など、様々な可能性が提案されました。昨年豊田高専と包括協定を結びましたが、これから教育の連続化に関するより具体的な取組みが実践されることを期待しています。

個人的には、2006年度に発足した中教審の高専特別委員会に委員として参加させていただいたことは、高専の現状や技科大の役割について考えさせられる良い機会でした。東京での委員会を終えて帰る新幹線の中で、当時の西永学長に報告すべく毎回会議メモを作っていましたが、メモを作りながら、技科大という大学は優秀な学生を高専から送り込んでもらう大学ではなく、高専と技科大で一緒になって技術者を育てる大学なのではないか、ということに改めて気付かされました。このことは、開学当時は当たり前のことだったと思いますが、30年という時間が、知らず知らずのうちに高専と技科大との距離を大きくしてしまっていたと思います。図-3は中教審の資料に私が少しだけ手を加えたもので、技科大あるいは専攻科の教育が目指すべき教育の姿を模式的に示したものです。高専で身に付けた実践的な「技術者力」をさらに伸ばすような連続的な技術者教育の必要性を主張するもので、いろいろな場面でこの図を使ってきました。またこのことを少しでも前に進めるために、高専連携教育研究プロジェクトの1つとして、「高専技科大・技術者教育連続化プロジェクト」と銘打った研究会を立ち上げることにしました。この研究会を核に高専の先生との出会いも広がり、毎回懇親会では教育談義で酒が進んでいます。技科大の教育を高専まで拡大して考えるとき、連続教育による強みを活かす方法はいろいろありそうに思います。昨年夏に本学で開催した高専学会では教育連続化のセッションを設けましたが、高専から大学院までをトータルに考えた英語教育、環境教育、安全教育、人間教育など、様々な可能性が提案されました。昨年豊田高専と包括協定を結びましたが、これから教育の連続化に関するより具体的な取組みが実践されることを期待しています。 この6年間。高専との連携についてずっと考えてきましたが、今あらためて、連携には人のつながりが大切であることをしみじみ感じています。さらに言えば、連携を成功させるカギは、お互いに利益を共有しようとするのではなく、責任を共有することではないかと思います。高専と技科大が、将来の日本を背負う若い技術者を育てるという責任を共有すれば、必然的に連携は達成されるのではないでしょうか。

この6年間。高専との連携についてずっと考えてきましたが、今あらためて、連携には人のつながりが大切であることをしみじみ感じています。さらに言えば、連携を成功させるカギは、お互いに利益を共有しようとするのではなく、責任を共有することではないかと思います。高専と技科大が、将来の日本を背負う若い技術者を育てるという責任を共有すれば、必然的に連携は達成されるのではないでしょうか。最後に、私の在任期間中室員を務めていただいた中内先生、加藤先生をはじめ、事務局を担当いただいた入試課、学務課の皆様に心より感謝致します。また、高専連携の大切さをご理解いただき、ご協力や激励を頂いた先生方に感謝致します。来年度からは、高専・技科大のOBでもある若原先生に室長を引き継ぎます。今後ますます高専との絆が強くなることを願い、微力ながら私も引き続き高専連携に尽力したいと思っています。

高大連携の取り組み/総務課地域連携係

国立大学の法人化に伴い、大学の使命「教育・研究」に地域の多様なニーズに応える「社会貢献」が加わり、重要視されてきています。本学でも、この使命を実現するために、地域自治体等との連携を積極的に推進しているところです。

平成21年度も様々な事業を行ってきましたが、ここ数年、特に大きなウェイトを占めている事業に「高大連携」事業があげられます。

高大連携とは、高校と大学が連携し、高校生に大学レベルの教育に触れる機会をつくったり、高校と大学の違いなどを説明するなどして、 大学で学ぶ意欲を高校生に持たせたり、大学に入学した後「こんなはずじゃなかった!自分がやりたいことと違った。」といったことがないように、大学や学部というものをよく理解していただき、高校から大学への円滑な移行に役立てていただこうというものです。

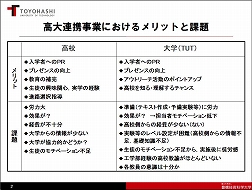

こうした高大連携の取り組みが各地で活発化しており、東三河地域でも平成20年11月に、この地域の5大学、4短期大学部、27公立高校が会員となって「東三河高大連携協議会」が設立されました。去る2月6日、本協議会主催の「東三河高大連携フォーラム」が開催され、各大学における事例発表及びパネルディスカッションが行われました。本学からは地域連携室長の滝川教授が出席し、本学における事例紹介の他、大学側・高校側それぞれにおけるメリットと課題などについても発表されました。また、今年度本学と連携事業を行った高校2校にも発表いただき、本学において実験・実習を行った際の感想などを発表していただきました。その後のパネルディスカッションでは、大学・高校それぞれから効果や課題について議論が行われました。こうした取り組みにより、大学と高校の意思疎通が図られ、高大連携の取り組みが活発化していくものと思われます。

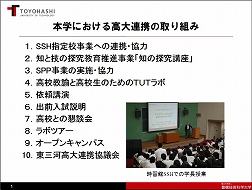

今年度、本学で実施した事業は次のとおりです。(高大連携フォーラム資料より)

実施に至る経緯は、高等学校からの依頼、愛知県教育委員会からの委託、本学主体など様々な形態で実施しています。

高校や本学おける講義、実験・実習とも、高校生向けではなく、あくまで大学レベルの内容で実施しています。受講する高校生は大変だと思いますが、そうすることで、大学または工学部における研究の具体的なイメージが持てるようです。実際、参加した生徒さんからは、次のような感想が聞かれました。

「大学についての具体的なイメージが持てた」、「工学部と理学部の違いがわかった」、「大学の勉強は全く新たなことをするのではなく、高校の勉強を発展させていくものだと感じた」、「今まで進路についての展望もなかったが、パソコンの道もいいと感じた」など。

また、実験・実習では、大学生、大学院生にアドバイスを受けながら取り組むことがほとんどであるため、直接研究や大学の話などを聞くこともでき、このことも参加した生徒さんたちに良い効果を与えていると思います。

高大連携フォーラムの資料にもあるように課題は多くありますが、メリットも多く、大学選び、学部選びのミスマッチをなくすためにも、今後、高大連携の取り組みはますます活発化してくると思います。

本学においても、引き続き積極的に高大連携に取り組んでいきますので、敷居が高いなどと思わず、どんどん利用していただければと思います。

まずは、ご一報ください。

総務課地域連携係 TEL 0532-44-6569 e-mail chiren@office.tut.ac.jp

平成21年度も様々な事業を行ってきましたが、ここ数年、特に大きなウェイトを占めている事業に「高大連携」事業があげられます。

高大連携とは、高校と大学が連携し、高校生に大学レベルの教育に触れる機会をつくったり、高校と大学の違いなどを説明するなどして、 大学で学ぶ意欲を高校生に持たせたり、大学に入学した後「こんなはずじゃなかった!自分がやりたいことと違った。」といったことがないように、大学や学部というものをよく理解していただき、高校から大学への円滑な移行に役立てていただこうというものです。

こうした高大連携の取り組みが各地で活発化しており、東三河地域でも平成20年11月に、この地域の5大学、4短期大学部、27公立高校が会員となって「東三河高大連携協議会」が設立されました。去る2月6日、本協議会主催の「東三河高大連携フォーラム」が開催され、各大学における事例発表及びパネルディスカッションが行われました。本学からは地域連携室長の滝川教授が出席し、本学における事例紹介の他、大学側・高校側それぞれにおけるメリットと課題などについても発表されました。また、今年度本学と連携事業を行った高校2校にも発表いただき、本学において実験・実習を行った際の感想などを発表していただきました。その後のパネルディスカッションでは、大学・高校それぞれから効果や課題について議論が行われました。こうした取り組みにより、大学と高校の意思疎通が図られ、高大連携の取り組みが活発化していくものと思われます。

今年度、本学で実施した事業は次のとおりです。(高大連携フォーラム資料より)

|  |

高校や本学おける講義、実験・実習とも、高校生向けではなく、あくまで大学レベルの内容で実施しています。受講する高校生は大変だと思いますが、そうすることで、大学または工学部における研究の具体的なイメージが持てるようです。実際、参加した生徒さんからは、次のような感想が聞かれました。

「大学についての具体的なイメージが持てた」、「工学部と理学部の違いがわかった」、「大学の勉強は全く新たなことをするのではなく、高校の勉強を発展させていくものだと感じた」、「今まで進路についての展望もなかったが、パソコンの道もいいと感じた」など。

また、実験・実習では、大学生、大学院生にアドバイスを受けながら取り組むことがほとんどであるため、直接研究や大学の話などを聞くこともでき、このことも参加した生徒さんたちに良い効果を与えていると思います。

高大連携フォーラムの資料にもあるように課題は多くありますが、メリットも多く、大学選び、学部選びのミスマッチをなくすためにも、今後、高大連携の取り組みはますます活発化してくると思います。

本学においても、引き続き積極的に高大連携に取り組んでいきますので、敷居が高いなどと思わず、どんどん利用していただければと思います。

まずは、ご一報ください。

総務課地域連携係 TEL 0532-44-6569 e-mail chiren@office.tut.ac.jp