������

�N���b�N����Ɗe�L���̐擪�Ɉړ��ł��܂�

�N���b�N����Ɗe�L���̐擪�Ɉړ��ł��܂�

�V�C�����Љ�

�ޔC�ɂ�������

- �L���Z�ȑ�Ɏv�����Ɓ\���������\�^���H�w�n�@�����@�c���Ï��i���ǂ��� �悵�����j

- �L���Z�p�Ȋw��w���ۋ��͂̌��_HEDS�v���W�F�N�g�ƍ���̍��ۋ��͓W�J�ւ̒^�H�w���獑�ۋ��͌����Z���^�[�@�����@�{�Ԋ��b�i�ق�� �Ђ남�݁j

- �Z�ȑ�Ɏv���^��w�Z���^�[�@�����@�ɓ����F�i���Ƃ� �݂Ђ��j

- �Z�ȑ�20�N�^��w�Z���^�|�@�����@�������F�i������ �����悵�j

�ҏW�������

�R�c���j�i��܂� �������j�^�G�R���W�[�H�w�n�@�����@

����20�N10��1���t���ŃG�R���W�[�H�w�n�̏����Ƃ��Ē��C���܂����B

����20�N10��1���t���ŃG�R���W�[�H�w�n�̏����Ƃ��Ē��C���܂����B

����18�N3���ɂ�����́u�Z�p�Ȋw��w�v�ł��钷���Z�p�Ȋw��w�ɂāA���C���p�������v���Z�X�̃o���L���O����}�~�����ŕK�v�Ȏ��ۂ̐�����ԂɊւ��錤�����s���A���m�ے����C�����܂����B���̌�A���k�w�@��w�H�w�����h�ЍH�w�������ɂĔ��m�������Ƃ��āA�������ʃK�X�̔�����}�~�������f�����v���Z�X�̊J����R���|�X�g�����Z�p�̊J���Ɋւ��錤���Ɩ��ɏ]�����A���E�ɒ��C���܂����B

�����w�I�Ȋ�����E�ۑS�Z�p�̔��W�E����́A���G�Ȕ������Q�W��@���ɗ������A�R���g���[�����邩�ɂ������Ă���Ƃ����ĉߌ��ł͂���܂���B�������Ȃ���A���̔����������̐��E�͖��m�ł���A�J�ׂ��L��ȃt�����e�B�A���L�����Ă���܂��B�����Ȕ������̐��Ɏ����X���A�ߖ����ւ̐V���Ȋ��Z�p�̑n���Ɍ����āA�w���̊F����ƈꏏ�Ɋ撣���Ă��������Ǝv���Ă���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B

�L���Z�ȑ�Ɏv�����Ɓ\���������\�^���H�w�n�@�����@�c���Ï��i���ǂ��� �悵�����j

���́A�{�w�Ɋw�����ŏ��ɓ��w���ė������a�T�R�N�ɓ��k�n������{�B�̂قڒ����Ɉʒu����L���ɕ��C���Ă��āA�{�N�x�Ŗ�����N���������悤�Ƃ��Ă���B���C�����̂R�N���Ƃ̔N����P�S�ł������̂����N�x�͂S�T���̍��ɂȂ��Ă��܂����B

���́A�{�w�Ɋw�����ŏ��ɓ��w���ė������a�T�R�N�ɓ��k�n������{�B�̂قڒ����Ɉʒu����L���ɕ��C���Ă��āA�{�N�x�Ŗ�����N���������悤�Ƃ��Ă���B���C�����̂R�N���Ƃ̔N����P�S�ł������̂����N�x�͂S�T���̍��ɂȂ��Ă��܂����B�����A���ꂩ��{�w�ɕғ����Ă����w���́A�e����̑�\�I��̂悤�Ȃ��̂ŁA���݂��ɋ��������Ă������߁A���̓d�������܂ł������Ȃ��Ƃ������ƂŁi���̂��߁j�A�S�z�����w�������ӂ������Ƃ������b�����B

���̂悤�Ȋw���̊撣�肪��ɂȂ��āA�{�w�͑S���I�ɂ��D�ꂽ��w�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ����B�������A���������C�ɂȂ邱�Ƃ́A�u���v�̕��̒b���͏\���ł��낤���Ƃ������Ƃł���B�u�l�ԁA�������Ă̕���v�ł���B���{�ɂȂ�̂��A���������b���Ăق����B�u���N�ȑ̂Ɍ��S�Ȑ��_���h��v�̂ł���A�b�����u���v�����������߂ɂ��u���v��b���ė~�����B

���a�T�R�N�Ɏn�܂����J�w�w�`�������N�x�łR�P��ɂȂ邪���X�ɎQ���҂������X���ɂ���i�{�N�x�͏�������Ԃ����j�B��P��̑��ɂ́A�قڑS���̊w�����v���v���̃X�^�C���ŎQ�����i��������ҁA�������đ���グ��҂Ȃǁj�A���ꂩ���X�̑�w������Ă������Ƃ����ӋC���݂�����������ł������B���������Ȃ�Q�����Ă���B�R,�S�n�ł́A�����`�[������������Ƃ�����B�w���`�[���Ƌ��������āA��Q��ł͂V�ʁA��R��ł͂U�ʂɓ��܂��Ă���B�����̐搶���͏����]�T�������āA�w���ƈꏏ�ɂȂ��ėV�Ԃ悤�ȗǂ�����ł������B���̒��ɂ́A���A�����S�����w���̐Γc�搶�A��B�H��H�w�����̐��_�搶�Ȃǂ������Ă���B�܂��A�����`�[������������Ƃ�����A��R��̑��Ńu�[�r�[�܂��l�����Ă���B���̒��ɂ́A�O�w���̐��i�搶�A��R��̕��w���̓�搶�A����Z�����߂�����搶�Ȃǂ��܂܂�Ă���B�ŋ߂̊J�w�w�`���́A�^�����𒆐S�Ƃ����`�[���i���㕔�A�g���C�A�X�������j�������A�䂪�������̑f�l�W�c�́A���܌������ꂷ��̏���������Ă���B�^�����͉^�����ŋ��������ėǂ����A���������������P�ʂŋC�y�Ɋy�����Q���ł���悤�ȑ��ɂȂ�悢���̂Ǝv���Ă���B�w���̊F�����N���ێ����邽�߂ɂ��B

���a�T�R�N�Ɏn�܂����J�w�w�`�������N�x�łR�P��ɂȂ邪���X�ɎQ���҂������X���ɂ���i�{�N�x�͏�������Ԃ����j�B��P��̑��ɂ́A�قڑS���̊w�����v���v���̃X�^�C���ŎQ�����i��������ҁA�������đ���グ��҂Ȃǁj�A���ꂩ���X�̑�w������Ă������Ƃ����ӋC���݂�����������ł������B���������Ȃ�Q�����Ă���B�R,�S�n�ł́A�����`�[������������Ƃ�����B�w���`�[���Ƌ��������āA��Q��ł͂V�ʁA��R��ł͂U�ʂɓ��܂��Ă���B�����̐搶���͏����]�T�������āA�w���ƈꏏ�ɂȂ��ėV�Ԃ悤�ȗǂ�����ł������B���̒��ɂ́A���A�����S�����w���̐Γc�搶�A��B�H��H�w�����̐��_�搶�Ȃǂ������Ă���B�܂��A�����`�[������������Ƃ�����A��R��̑��Ńu�[�r�[�܂��l�����Ă���B���̒��ɂ́A�O�w���̐��i�搶�A��R��̕��w���̓�搶�A����Z�����߂�����搶�Ȃǂ��܂܂�Ă���B�ŋ߂̊J�w�w�`���́A�^�����𒆐S�Ƃ����`�[���i���㕔�A�g���C�A�X�������j�������A�䂪�������̑f�l�W�c�́A���܌������ꂷ��̏���������Ă���B�^�����͉^�����ŋ��������ėǂ����A���������������P�ʂŋC�y�Ɋy�����Q���ł���悤�ȑ��ɂȂ�悢���̂Ǝv���Ă���B�w���̊F�����N���ێ����邽�߂ɂ��B ���́A���̕��������̐��_���p�����ƁA�������̕��j�͊J�w�w�`���ɂ͑S���Q�������b�g�[�ɍ��N�x�܂ł���Ă����B�J�w�Ԃ��Ȃ��N�ɂ́A��X�͗[���ɂȂ�ƗU�������Ă悭��w�̎���𑖂��Ă����̂ŁA�u��㕔�v�Ȃǂ̂��킳�ƂȂ�A��x�͗D���������Ƃ�����B���Ɛ��̒��ɂ́A�������̂��̏K�����g�ɂ��ĎЉ�ɏo�Ă���������Ă���҂�����悤�Ō��\�Ȃ��ƂƎv���Ă���B���܂��ɕ����S�N����L��V�e�B�}���\���i�P�O�����j�i�L���V�e�B�}���\�����Q������P�O���J�ÂɕύX�ɂȂ��������P�T�N����͂�����Ɂj�ɎQ�����āA�P�O�����ʂ͑����̗͂����ĎЉ�ɏo��悤�ɂ����B�܂��A�����T�N����́A�R�N�Ɉ�x�i�w���S�N����C�m�C���܂ł̊��ԁj���{�ꍂ���x�m�R�ւ̓o�R���n�߂��B���{�ň�ԍ������ɓo�ꂽ�Ƃ������M�������ĎЉ�ɏo�čs���ė~�����Ƃ̎v������ł���B�w���ɂƂ��Ă݂�A�Ƃ������ɓ��������̂ƍl�����w�������邩������Ȃ��B�������A�u�������ł܂��x�m�R�ɓo��܂����v�Ƃ̕ւ�������w��������B�Ȃ��A�w���́u���v�̐��ʂƂ��āA����܂łɓd�C�ʐM���y���c�̃e���R���V�X�e���Z�p�w���܂T���A�w��̑S�����E�x�����̗D�G���\�܁A����܂��P�O����܂��Ă���B

���́A���̕��������̐��_���p�����ƁA�������̕��j�͊J�w�w�`���ɂ͑S���Q�������b�g�[�ɍ��N�x�܂ł���Ă����B�J�w�Ԃ��Ȃ��N�ɂ́A��X�͗[���ɂȂ�ƗU�������Ă悭��w�̎���𑖂��Ă����̂ŁA�u��㕔�v�Ȃǂ̂��킳�ƂȂ�A��x�͗D���������Ƃ�����B���Ɛ��̒��ɂ́A�������̂��̏K�����g�ɂ��ĎЉ�ɏo�Ă���������Ă���҂�����悤�Ō��\�Ȃ��ƂƎv���Ă���B���܂��ɕ����S�N����L��V�e�B�}���\���i�P�O�����j�i�L���V�e�B�}���\�����Q������P�O���J�ÂɕύX�ɂȂ��������P�T�N����͂�����Ɂj�ɎQ�����āA�P�O�����ʂ͑����̗͂����ĎЉ�ɏo��悤�ɂ����B�܂��A�����T�N����́A�R�N�Ɉ�x�i�w���S�N����C�m�C���܂ł̊��ԁj���{�ꍂ���x�m�R�ւ̓o�R���n�߂��B���{�ň�ԍ������ɓo�ꂽ�Ƃ������M�������ĎЉ�ɏo�čs���ė~�����Ƃ̎v������ł���B�w���ɂƂ��Ă݂�A�Ƃ������ɓ��������̂ƍl�����w�������邩������Ȃ��B�������A�u�������ł܂��x�m�R�ɓo��܂����v�Ƃ̕ւ�������w��������B�Ȃ��A�w���́u���v�̐��ʂƂ��āA����܂łɓd�C�ʐM���y���c�̃e���R���V�X�e���Z�p�w���܂T���A�w��̑S�����E�x�����̗D�G���\�܁A����܂��P�O����܂��Ă���B���̋L�������ǂ݂̊F�l�������̌��N�ɍ���x���ӂ��Ă݂Ă��������B���Ȃ߂ȕ��ׂ�̂ɂ�����悤�ȉ^����S�����A���������������w�͂����Ă��������B���N�Ȑl�Ԃł��邽�߂ɁB

�L���Z�p�Ȋw��w���ۋ��͂̌��_HEDS�v���W�F�N�g�ƍ���̍��ۋ��͓W�J�ւ̒^�H�w���獑�ۋ��͌����Z���^�[�@�����@�{�Ԋ��b�i�ق�� �Ђ남�݁j

�L���Z�p�Ȋw��w�ɕ��C�����̂͏��a54�N4��1���ł������B���́A���a53�N��1���ɖL�����H��c���ŊJ�Â��ꂽ��w�����グ�̉�c�ɂ����C�\�苳���̗���ŏo�Ȃ��Ă����B�����͑�w�̌������������Ă��炸�A�L�����p�X�����݂̂悤�ɕܑ�����Ă��炸�A�y���ނ��o���̂܂܂ł������B53�N1����c�I����ɑ�w��K�ꂽ���A�J�ŃL�����p�X�͓D�ł������B���̓����Ɣ�ׂ�ƁA�������v��ǂ���Ɍ�������A�܂��V���������lj�����A���猤���̏�ł���L�����p�X�͉_�D�̈Ⴂ�ł���B

�L���Z�p�Ȋw��w�ɕ��C�����̂͏��a54�N4��1���ł������B���́A���a53�N��1���ɖL�����H��c���ŊJ�Â��ꂽ��w�����グ�̉�c�ɂ����C�\�苳���̗���ŏo�Ȃ��Ă����B�����͑�w�̌������������Ă��炸�A�L�����p�X�����݂̂悤�ɕܑ�����Ă��炸�A�y���ނ��o���̂܂܂ł������B53�N1����c�I����ɑ�w��K�ꂽ���A�J�ŃL�����p�X�͓D�ł������B���̓����Ɣ�ׂ�ƁA�������v��ǂ���Ɍ�������A�܂��V���������lj�����A���猤���̏�ł���L�����p�X�͉_�D�̈Ⴂ�ł���B���āA�{�w������ɓ������āA�������\���ɖ������ʂ����Ȃ��������Ȃ����߂āA�{�w�̍��ۘA�g�Ɋւ��鎄�����q�ׂ����Ă��������B

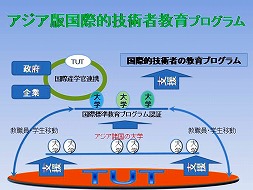

�{�w�̍��ۘA�g�����̍����̈�ɁA�C���h�l�V�A��������x���v��iHEDS�j�v���W�F�N�g��������̂��Ó��Ǝv���܂��B1990�N����2002�N�܂Ŗ{�w����̂ƂȂ��Ďx�����Ă����v���W�F�N�g�ł��B11�̃C���h�l�V�A�n����w�ɂ����鋳��̎������ړI�Ƃ������̂ŁA���N�A�{�w���瓖�v���W�F�N�g��4�����̋�����h�����A�n����w�̐搶���w�����Ă��܂����B12�N�ԂŖ�50���̖{�w�������C���h�l�V�A�̑�w��K�₵�����ƂɂȂ�܂��B���̂悤�Ȓ����Ԃɂ킽���Ė{�w�ƃC���h�l�V�A��w�Ƃ̌𗬂��p�����ꂽ���Ƃɂ��A�{�w�̑��݂���������ƈ�ەt�����A�{�w�̋��猤���̎��̍�������������A�o���h���H�ȑ�w�A�K�W���}�_��w�A�X���o���H�ȑ�w�A�k�X�}�g����w�A�V���N�A����w�A�A���_���X��w�A�����|����w�A�n�T�k�f�B����w�Ƃ̋��łȐM���W���\�z����܂����B���Ƀo���h���H�ȑ�w�ɂ͖{�w�C���h�l�V�A��������ݒu���A�𗬂̋��_�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����Ă��܂��B

�C���h�l�V�A�ɉ����āA����A�W�A�ł̓}���[�V�A�A�^�C�A�x�g�i���A�J���{�W�A�A��A�W�A�ł̓X�������J�A���A�W�A�ł͊؍��A�����̑�w�ƌ𗬂��g�債�Ă��܂������A����{�w�̍��ې헪�͂ǂ�����ׂ����A�^���ɋc�_���ׂ����@�ɂ��Ă��܂��B���̒m�����A����A�W�A�̑�w�ɑ����̓��{�̑�w�����łɐڐG���āA�𗬂����悤�Ƃ��Ă��܂��B�Ƃ�킯�A�C���h�l�V�A�o���h���H�ȑ�w�����Ă��A�����H�Ƒ�w�A���s��w�A����w�A���k��w�A���É���w�����łɐڐG���A�V��������E�����v���O�����̒�ĂȂ�тɗ����グ���n�߂Ă��܂��B�ޓ��̖ړI�̈�͗D�G�ȗ��w���̊l���ł��B���w��30���l�v����ł��o����A40�ȏ�̑�w�����w���l���ɏ��o���܂��B�ޓ��Ƃ܂Ƃ��ɋ���������A�{�w�͂܂��������������Ȃ��ł��傤�B�D�G�ȗ��w�����l������̂��A����܂��܂�����Ȃ邱�Ƃ��\�z����܂��B

�{�w������瑼��w�̓����ɑR���Ă������߂ɂ́A�܂��A���ۘA�g�����̃~�b�V��������уr�W��������������ƍ��肵�A����ɉ������헪�𗧈Ă��A���s���邱�Ƃ��̗v�ł��B���͎��̂悤�Ȗ{�w�̃~�b�V�����ƃr�W�������l���Ă݂܂����B

�P�D �~�b�V����

�@ ���{�l�w������ї��w����Ώۂɂ������ۓI����ƃZ���X�����������H�I�����ҁE�@�Z�p�҂̗{��

�A �n��Љ�̃O���[�o���������ւ̐ϋɓI�ȍv��

�B �A�W�A�����̍H�w�n��w�ƘA�g���A�A�W�A�̕����E�����K�������L���Ȃ���A�W�A�̖L���ȓV�R�����̌����I�Ō��ʓI�ȗ����p�Ɗ��ۑS�𐄐i����B

�Q�D �r�W����

��L�g���Ɩ�����B�����邽�߂̃r�W������

�@ �A�W�A����̗D�G�ȗ��w����ϋɓI�Ɏ���A���w�����͊w������̂Q���ȏ�ƂȂ�A���{�l�w�������w���ƌ𗬂ł���@����債�A���ۓI����ƃZ���X�����Ƃ��\�ƂȂ�

�A �����̗��w�����ϋɓI�ɓ��{��ƁE�n����ƂɏA�E�����邱�Ƃ��x�����A���̌��ʂƂ��Ēn��Љ�̃O���[�o���������i����

�B �A�W�A�����̍H�w�n��w�̋���E�����̎�������x�����āA���E�W�����x���̋���v���O�����F��(�Ⴆ�AJABEE)�̎擾���x������B�����̑�w�Ԃɖ{�w���j�Ƃ����l�b�g���[�N���\�z����A��w�Ԃŗ��w���̃��r���e�B�����i����A�{�w�̗��w������ꂪ���傷��

�C �A�W�A�����̍H�w�n��w�ƃl�b�g���[�N��ʂ��������A�w���̌𗬂����i����A���̒����獑�ێY�w���A�g�������ϋɓI�ɓW�J����A�V�R�����̌����I�E���ʓI�����p�����i���A���ۑS�Z�p���J�������

���̂悤�ȁA�~�b�V�����E�r�W������B�����邽�߂̐헪�Ƃ���

�@ �����̏��w���̒��B

�A �C�O�������̊��p�@

�B �x�g�i�� �g�b�l�t�s�v���W�F�N�g�̎��Y��@���Ɋ��p���邩

�C ���w��������̊��p

�D ���ێY�w�A�g���Ɛ��i�̂��߂̓��n��ƂƂ̘A�g

�E ���̑�

���l�����܂����A��̓I�ɂ����������ɗL�@�I�ɑg�ݍ��킹�Ȃ���헪���\�z���Ă��������K�v�ł��B�L���Z�p�Ȋw��w�݂̂Ȃ���̉b�q�Ɋ��҂����Ă���܂��B

�Z�ȑ�Ɏv���^��w�Z���^�[�@�����@�ɓ����F�i���Ƃ� �݂Ђ��j

�Z�ȑ�̑n�݂Ɠ����ɁA���m�ɂ͍ŏ��̊w���̎���Ɠ����ɁA���͖{�w�ɉ������Ē��C�����B������m��l�͒N�������̔M�C�ɂ��Č���Ă���B�����̑�7�w�n�i�l���E�Љ�H�w�n�j�ɏ�������p��S���̐V�đ�w�u�t�Ƃ��Ď��͓��X�̉p�ꋳ��ɐ��o���Ă����B���ꂩ��ғ������w���͉p��̎��Ƃ��ƂĂ��ӗ~�I�ɎĂ������A���͍����̑�w�Ȃ瓖�R�Ǝv���Ă����B�V�݂̑�w�̔M�C�͐��n�̐搶������[���Ɋ�����ꂽ�B�܂��A���Ƃ�ʂ��č���o�g�̊w�����������������ꂽ�B

�Z�ȑ�̑n�݂Ɠ����ɁA���m�ɂ͍ŏ��̊w���̎���Ɠ����ɁA���͖{�w�ɉ������Ē��C�����B������m��l�͒N�������̔M�C�ɂ��Č���Ă���B�����̑�7�w�n�i�l���E�Љ�H�w�n�j�ɏ�������p��S���̐V�đ�w�u�t�Ƃ��Ď��͓��X�̉p�ꋳ��ɐ��o���Ă����B���ꂩ��ғ������w���͉p��̎��Ƃ��ƂĂ��ӗ~�I�ɎĂ������A���͍����̑�w�Ȃ瓖�R�Ǝv���Ă����B�V�݂̑�w�̔M�C�͐��n�̐搶������[���Ɋ�����ꂽ�B�܂��A���Ƃ�ʂ��č���o�g�̊w�����������������ꂽ�B�Z�ȑ唭�������̑傫�ȓ����ł��鍑������Z�A�u���������g�D�A��w�@��w�ƌ������t���炵�ċ����Ɠ��i������ȏ�ł���B��������Z�͈�ʎЉ��F�m����邾�낤���A����2�̓����͔F�m�̑ΏۂƂȂ�Ȃ��B����ɁA�H�ƍ��Z���琄�E�����Ŋw���������A���ʍ��Z����̓��w���������30�l�A���ꂩ��3�N�ғ�����ȑΏہA�H�w���݂̂Ƃ��������ŁA�����Ɠ����Ƃ͈�ʎЉ��F�m����Ȃ��Ɨ������Ă����B���̗����͍��ł��ς��Ȃ��B�������A�Љ��̔F�m�������ɂ������̂悤�ȑ�w���̕����Ȃ��ݗ��������Ƃ͎���������A���ȏȂ��Z�ȑ��]������Ƃ�������������������Ă���_���l�����ׂ��ł��낤�B

����C���^�[�l�b�g�����Ă�����u�n���̐l����͌������肵�Ă���ςȑ�w�Ƃ݂��Ă���v�Ƃ����������݂�����̂�m�����B���̂悤�ȏ������݂�����Ɋ�Â����̂Ȃ�A���̌���������K�v������B����܂Œn��ɑ���Љ�v����ϋɓI�ɍs���Ă��邪�A���ꂩ����n���ł���L���y�т��̎��Ӓn�n��̐l�B���炱��܂ňȏ�ɗ�����[�߂Ă��炢�A�e���݂������Ă��炤�悤�ɍ���Ƃ��w�͂��K�v������̂��낤�B

����ɁA���Ɛ������X���������o���ƌ����̂ł͂Ȃ��A�L���Z�p�Ȋw��w�𑲋Ƃ��Ă悩�����Ƃ����悤�ȋ����������܂ňȏ�ɐ������邱�ƁA�����ē����ӎ��ƕ�Z�ւ̈��Z�S�������Ă��炤�悤�ȑg�D��肪����Ƃ����̂ł͂Ȃ����B���Ɛ��������̎q��𗈂��������Ǝv���悤�ȑ�w�ɂȂ邱�Ƃ͎��w�Ō����邪�A���w�o�c�̂����_�͍����ł͎���������ł���A������Ă������Ƃ͈����͂Ȃ��ł��낤�B�Z�ȑ�Őe�q2��ɓn���ċ���ł��邱�ƂɂȂ�Ύq���������҂��炷�����Ȃɂ��ꂵ�����Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B�����Z�ȑ�̓��p����肪�N�������Ƃ��A�Z�ȑ�̂��܂��܂ȉ����c����������ǂ�قǐS�������낤���B��ƈȏ�ɁA�܂����Ɛ�����A�����Ēn���̐l�B����̐��̕��������Ȋw�Ȃ���ш�ʎЉ�ɑ��Đ����͂������Ă���Ǝv���B

1�N�����w���ɂ���3�N���ғ����ɂ���A�N������ɂ���A���ꂼ��l�ԂƂ��ĉ��l�ς̊l���ŏI���ɂ���B����ƌ����̏�ł����w�͏����̓��{��S����҂̈琬����w�Ƃ��Ă̍ő�̐Ӗ��ł���͂��ł���B�Ȃ�A���R���炪��ɂ��茤������ł��낤�B���̋�����E�Ƌ���Ɛl�i�̓�����܂ދ��{�������ׂ��Ƃ��A�w���̑��ƌ�́u������͂��v��Ă邱�Ƃ��l�������Ƃ��ɂ͔�d�͌�҂ł͂Ȃ����낤���B����͑��ƒ���ɉԊJ�����̂ł͂Ȃ��A20�N�A30�N�����Ă��̐^���������悤�Ȃ��̂ł��낤�B�Z�ȑ傾���Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����A����v�X�ω����Ă����Ǝv�����w����ł��ς�炴��ׂ����Ƃ͕ς��Ȃ��ŗ~�������̂��B

�Z�ȑ�20�N�^��w�Z���^�|�@�����@�������F�i������ �����悵�j

�������̂ŁA�Z�ȑ�ŋ����n�߂č��N�ł��傤��20�N�ɂȂ�܂��B���̂悢����20�N�Ŏ��͑�w�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̊ԂɋZ�ȑ�A���⍑����w�S�̂͐����Ƒ傫�ȕϖe�𐋂��Ă��܂����B������قɂ��邹�����A���邢�͒����l���n�̊w���Ŋw��ł������߂��A�����g���܂��ɑ�w�����Ă̂悤�ɁA�̂�т�Ƃ��Ă�����肵���w��̐��E�Ƃ����C���[�W�@�ł��ʂ܂܌��݂Ɏ����Ă��܂��B

�������̂ŁA�Z�ȑ�ŋ����n�߂č��N�ł��傤��20�N�ɂȂ�܂��B���̂悢����20�N�Ŏ��͑�w�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̊ԂɋZ�ȑ�A���⍑����w�S�̂͐����Ƒ傫�ȕϖe�𐋂��Ă��܂����B������قɂ��邹�����A���邢�͒����l���n�̊w���Ŋw��ł������߂��A�����g���܂��ɑ�w�����Ă̂悤�ɁA�̂�т�Ƃ��Ă�����肵���w��̐��E�Ƃ����C���[�W�@�ł��ʂ܂܌��݂Ɏ����Ă��܂��B��w�Ƃ́A���Z����̋��Ȏ��|�܂����̋�����Ɏw�E���Ă��ꂽ���t�͈�l�����܂���ł����|�������������A�Ǐ��ł���A�X�|�[�c�ł���A���y�ł���A���̐�������A�����ł������킦�ʂ��Ƃ��v�������ɉʂ�����ꏊ�ƐM���Ă��܂����B���̑��h���鎍�l�ŗD�ꂽ�v�z�Ƃ̈�l���u�����l���̂����ł��A�D���Ȃ��Ƃ��v�������ɂł���Z������4�N�Ԃ����A��w�̎��ő�̉��l�ł���A���y�ł���v�Əq�ׁA�����ŋ���ł��鎩�R�����ł��M�d�ȉ��l���Ɛ����Ă��܂��B����������ɉ��l������̂ɂ��邩�A���Ƃ͂��ꂼ��̘r����Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����̂ł��B���̏����ɏ]���āA�w������̎��͓��X�̍u�`�����Ȃ�����ɂ��āA���Z����ɂ͓����Ȃ������O��̓Ǐ��̐��E�ɕ��������Ă������̂ł��B������̂��ߑ�w�̐��т͎S�邽�錋�ʂɂȂ��Ă��܂��܂������A���̂����o���U�b�N�A�X�^���_�[���A�t���x�[���A�]���A���S�[�A���[�p�b�T���Ȃ�19���I�t�����X���\�����ƁA���邢�͂܂��Ėڟ��A�O���R�I�v�A���Ɏ��A�g�s�~�V��ȂNjߑ���{���\���鏬���Ƃ����̍�i�ȂǁA���Z�𑲋Ƃ��������ł������ǂ����ƌ��߂Ă��������̐��E�Ɏv�������ɐZ��A���̖ʔ������\���ɖ��키���Ƃ��ł��܂����B

�Ƃ��낪���݂̑�w�͂���������Ƃ�̂��鎩�R�Ȋw���������\�S�ɕۏႵ�Ă����ꏊ�ł͂Ȃ��Ȃ�A���w���X�����啪��̍u�`���\�Ȍ��萔������u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȏd�g�݂ւƕω����Ă��܂��Ă��܂��B����������Ȃ�A�w�����班���ł��������Ƃ̗�����ďグ�悤�Ƃ����̐����o���オ���Ă���Ƃ����Ă�������������܂���B���̑̐���ۏႷ��o���_�ƂȂ����̂�1991�N�ɓ������ꂽ��j���ƃJ���L�������̎��R�����Ƃ�����ł��傤�B����ɂ���đ����̑�w�ł͋����{������̂���A������J���L�������ȂǑS�Ă����ے��ɋz����������Ă��܂��܂����B���I�Ȓm������w���X���瑽�ʂɐg�ɂ���Ƃ����Ӗ��ł͂���ɏ�����̂͂Ȃ��ł��傤���A���̔��ʁA���w�A���j�A�N�w�A��w�E�E�E�Ȃǂ�����G�w�ɗނ��镪�����������߂��ɁA�������Ɗw��ł����@��͎����Ă��܂��܂����B���������c�O�ȋC�����ĂȂ�܂���B

�������K���ɂ��ċZ�ȑ�ł́A9�n(�l���E�Љ�H�w�n�j������S���鋳���̓w�͂ɂ���đ�j���̉e���͍ŏ����ɗ}�����A���݂����w�����̐l���n�̍u�`�͑啔���c����A�w������@���̐l�����͐�啪����w�тȂ���A�����ɂ܂��\�Ȍ��葽���̌�w��l���n�u�`���w��ł��܂��B�l�Ԃ�������啪�삾���ɕ����߂�̂ł͂Ȃ��A�G�w��y��ɐl�Ԑ��L���Ȍ����鑶�݂ɂ�����̂Ƃ��Ă���ȏ�D�ꂽ�̐��͂Ȃ��ł��傤�B������w�����̑g�D�ւ����s���Ă��A����Ƃ����̑g�D�̐����ێ�����Ă������Ƃ�����Ă��܂��B

�L���̒n�r�[�����D�Ɓ^�G�R���W�[�H�w�n�@�y�����@�c���ƒʁi���Ȃ� �Ă�݂��j

Ich mag das Bier.�u���̓r�[�����D�����v�h�C�c��̋��ȏ������̕��͂���n�܂�悤�ɂ��̍��̐l�����̓r�[���������܂��B���ƃz�b�v�ƍy��Ɛ������������閂�@�̉t�̂ɐ�ۂ�ł����̎����߂�����͉̂������K���ł��B

�n�r�[���u�[������i���������A�L�����Z�̒n�r�[�����D�Ƃ͂ǂ��֍s���悢�̂ł��傤���H�c�O�Ȃ��ƂɖL���s���ł͒n�r�[���H�[�ɏo��Ă��܂��A�ߗׂ̎s�܂ő���L���Δ��������r�[���ɏo��܂��B��r�I�ߏ�ł͕l���w�O�̃}�C���E�V�����X�B�d��+�k���ł̈ړ����\�ł��B���ɂ͈���s�̃f���p�[�N�̃z���t�F�X�g�B�����͌����̃��X�g�����Ȃ̂Ő������o�߂�܂Ō����ł̎U�\�ł��B�����C��n��Ȃ�ɐ��s�̈ɐ��p�����𑠁B�����̓^�N�V�[���g��Ȃ��ƍs���܂��A�ؑ����z�̃��X�g���������������ł��B�l�I�ȍD�݂ł͂����̃P���V�����ō��ł����B�����Ȃ��q����A��̉Ƒ��Ȃ珬�q�̃��g�����[���h�͂������ł��傤�H�G�߂������h�C�c���Ŕ��������r�[���ɏo��܂��B�r�[���͋ꂢ���Ďv���Ă�����͈�x���@�C�c�F��������������I���̃z���Â����܂��ɏ펯�����邱�Ƃł��傤�B

�n�r�[���u�[������i���������A�L�����Z�̒n�r�[�����D�Ƃ͂ǂ��֍s���悢�̂ł��傤���H�c�O�Ȃ��ƂɖL���s���ł͒n�r�[���H�[�ɏo��Ă��܂��A�ߗׂ̎s�܂ő���L���Δ��������r�[���ɏo��܂��B��r�I�ߏ�ł͕l���w�O�̃}�C���E�V�����X�B�d��+�k���ł̈ړ����\�ł��B���ɂ͈���s�̃f���p�[�N�̃z���t�F�X�g�B�����͌����̃��X�g�����Ȃ̂Ő������o�߂�܂Ō����ł̎U�\�ł��B�����C��n��Ȃ�ɐ��s�̈ɐ��p�����𑠁B�����̓^�N�V�[���g��Ȃ��ƍs���܂��A�ؑ����z�̃��X�g���������������ł��B�l�I�ȍD�݂ł͂����̃P���V�����ō��ł����B�����Ȃ��q����A��̉Ƒ��Ȃ珬�q�̃��g�����[���h�͂������ł��傤�H�G�߂������h�C�c���Ŕ��������r�[���ɏo��܂��B�r�[���͋ꂢ���Ďv���Ă�����͈�x���@�C�c�F��������������I���̃z���Â����܂��ɏ펯�����邱�Ƃł��傤�B

�u�}�C���E�V�����X�v http://www.hamamatsu-soko.co.jp/ms/actbeer.html

�u�f���p�[�N�v http://www.denpark.jp/

�u�ɐ��p�����𑠁v http://www.kadoyahonten.co.jp/restaurant/index.html

�u���g�����[���h�v http://www.littleworld.jp/

�n�r�[���u�[������i���������A�L�����Z�̒n�r�[�����D�Ƃ͂ǂ��֍s���悢�̂ł��傤���H�c�O�Ȃ��ƂɖL���s���ł͒n�r�[���H�[�ɏo��Ă��܂��A�ߗׂ̎s�܂ő���L���Δ��������r�[���ɏo��܂��B��r�I�ߏ�ł͕l���w�O�̃}�C���E�V�����X�B�d��+�k���ł̈ړ����\�ł��B���ɂ͈���s�̃f���p�[�N�̃z���t�F�X�g�B�����͌����̃��X�g�����Ȃ̂Ő������o�߂�܂Ō����ł̎U�\�ł��B�����C��n��Ȃ�ɐ��s�̈ɐ��p�����𑠁B�����̓^�N�V�[���g��Ȃ��ƍs���܂��A�ؑ����z�̃��X�g���������������ł��B�l�I�ȍD�݂ł͂����̃P���V�����ō��ł����B�����Ȃ��q����A��̉Ƒ��Ȃ珬�q�̃��g�����[���h�͂������ł��傤�H�G�߂������h�C�c���Ŕ��������r�[���ɏo��܂��B�r�[���͋ꂢ���Ďv���Ă�����͈�x���@�C�c�F��������������I���̃z���Â����܂��ɏ펯�����邱�Ƃł��傤�B

�n�r�[���u�[������i���������A�L�����Z�̒n�r�[�����D�Ƃ͂ǂ��֍s���悢�̂ł��傤���H�c�O�Ȃ��ƂɖL���s���ł͒n�r�[���H�[�ɏo��Ă��܂��A�ߗׂ̎s�܂ő���L���Δ��������r�[���ɏo��܂��B��r�I�ߏ�ł͕l���w�O�̃}�C���E�V�����X�B�d��+�k���ł̈ړ����\�ł��B���ɂ͈���s�̃f���p�[�N�̃z���t�F�X�g�B�����͌����̃��X�g�����Ȃ̂Ő������o�߂�܂Ō����ł̎U�\�ł��B�����C��n��Ȃ�ɐ��s�̈ɐ��p�����𑠁B�����̓^�N�V�[���g��Ȃ��ƍs���܂��A�ؑ����z�̃��X�g���������������ł��B�l�I�ȍD�݂ł͂����̃P���V�����ō��ł����B�����Ȃ��q����A��̉Ƒ��Ȃ珬�q�̃��g�����[���h�͂������ł��傤�H�G�߂������h�C�c���Ŕ��������r�[���ɏo��܂��B�r�[���͋ꂢ���Ďv���Ă�����͈�x���@�C�c�F��������������I���̃z���Â����܂��ɏ펯�����邱�Ƃł��傤�B�u�}�C���E�V�����X�v http://www.hamamatsu-soko.co.jp/ms/actbeer.html

�u�f���p�[�N�v http://www.denpark.jp/

�u�ɐ��p�����𑠁v http://www.kadoyahonten.co.jp/restaurant/index.html

�u���g�����[���h�v http://www.littleworld.jp/