クリックすると各記事の先頭に移動できます

科学(サイエンス)は、「普遍的真理や法則の発見を目的とした体系的知識」であり、 狭義には自然科学を意味します。一方、工学(テクノロジー)は、「工業に役立てることを目的として、自然科学的手法を用いて、新製品、 新製法、または新技術を研究する学問」と定義されます。私は、工学の中でも“ものづくり”に必要となる最先端の加工技術に関する研究を行っています。資源に乏しい我が国にとっては、科学技術創造立国日本の地位を将来的にも維持していくことが極めて重要な課題であり、その中でも、“ものづくり”の技術の高度化・高性能化を図ることは生命線といえます。

狭義には自然科学を意味します。一方、工学(テクノロジー)は、「工業に役立てることを目的として、自然科学的手法を用いて、新製品、 新製法、または新技術を研究する学問」と定義されます。私は、工学の中でも“ものづくり”に必要となる最先端の加工技術に関する研究を行っています。資源に乏しい我が国にとっては、科学技術創造立国日本の地位を将来的にも維持していくことが極めて重要な課題であり、その中でも、“ものづくり”の技術の高度化・高性能化を図ることは生命線といえます。

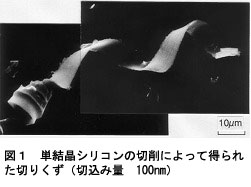

ここでは最先端の機械加工についてお話をしたいと思います。金属を削って“かたち”を作る最も汎用的な技術が切削加工です。硬い材料の刃物(工具)を介して、金属材料に機械的エネルギーを与えることで,不要な部分を“切りくず”として取り除く加工方法です。図1 をご覧ください。金属材料の切 削加工では、木材をカンナで削ったときのような連続した切りくずが得られることはよく知られています。ただし、図の切りくずは単結晶シリコンを切削(切込み量100nm)したときに得られたものです。単結晶シリコンは、ガラスやセラッミクスと同様に硬くて脆い材料(脆性材料)で、一般には、力を加えると簡単にき裂が発生し、金属(延性材料)のようには滑らかには削れません。しかし、科学技術の進歩によって、工作機械の運動精度が飛躍的に向上したことで、ナノメートル(nm=1mm の100 万分の1)オーダの極微小な単位(切込み量)でも安定した材料除去が行えるようになったことで、初めて実現可能な技術となりました。

削加工では、木材をカンナで削ったときのような連続した切りくずが得られることはよく知られています。ただし、図の切りくずは単結晶シリコンを切削(切込み量100nm)したときに得られたものです。単結晶シリコンは、ガラスやセラッミクスと同様に硬くて脆い材料(脆性材料)で、一般には、力を加えると簡単にき裂が発生し、金属(延性材料)のようには滑らかには削れません。しかし、科学技術の進歩によって、工作機械の運動精度が飛躍的に向上したことで、ナノメートル(nm=1mm の100 万分の1)オーダの極微小な単位(切込み量)でも安定した材料除去が行えるようになったことで、初めて実現可能な技術となりました。

このように、nm レベルの極微小な領域では、脆性材料であってもき裂の発生(脆性破壊)を伴わずに金属のような塑性変形による材料除去(延性破壊)が行えることがわかります。脆性と延性のいずれの様式が材料除去の支配的要因となるのかは、ある除去体積(臨界切込み量)よりも小さくなると、き裂の発生よりもむしろ塑性変形に要するエネルギーの方が小さくなることで理論的に説明できます。ただし、金属ではその値(臨界切(臨界切込み量)込み量)がmm オーダであるのに対し、脆性材料では100nm 以下と極微小であったため、現実にはその条件を満足できる技術(高精度な工作機械)が存在せずに、「脆性材料は金属のようには削れない」が常識となっていました。

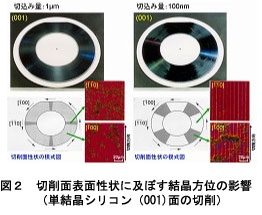

超精密切削の研究を進めるうちに、興味深い現象が見つかりました。図2 は単結晶シリコン(結晶面{100})を切削した際の表面性状を示しています。切込み量1µm(左図)の条件では、結晶学的な方向<110>よりも<100>の方が脆性破壊が起こりにくいことがわかります。原子が規則正しく配列している単結晶材料では、結晶のどの面をどの方向に削るかによって、原子の密度が異なるために、このような結晶方位に依存した削れやすさ(被削性)の異方性が現れます。また、脆性破壊が起こりやすい結晶面(へき開面)は材料によって決まっており、シリコンの場合は最も原子密度が高い{111}面がへき開面であることが古くから知られています。切削加工では、被削材(単結晶シリコン)には、工具によって切削力が作用します。この切削力の方向を仮定(あるいは実測)してへき開面に働く引張応力を計算すると、結晶方位によって脆性破壊の起こりやすさが半定量的に予測でき、切込み量1µm の条件で得られた表面性状を見事に説明できます。しかし、切込み量を100nm(右図)とさらに小さくすると、脆性破壊が起こりやすい結晶方位が逆転することがわかりました。

この現象は、「脆性材料の被削性はへき開面に作用する引張応力の大きさに支配される」という従来の定説に反する結果であり、大いに興味を惹かれました。ここで、「極微小な領域では脆性材料も金属と同様に塑性変形に基づく材料除去が支配的となる」という事実を思い出してください。金属の塑性変形は、主に格子面上における原子のすべり(すべり変形)が最も重要な支配要因となります。すべり変形が起こりやすい面(すべり面)とその方向(すべり方向)は材料に依存して決まります。シリコンの場合には、{111}面の<110>方向となります。そこで、“すべり変形の起こりやすさ”を定量化する指標の確立が、この一見奇異に感じる現象を解明する手がかりであると考え、すべり変形に立脚した新たな切削モデルの構築を目指しました。

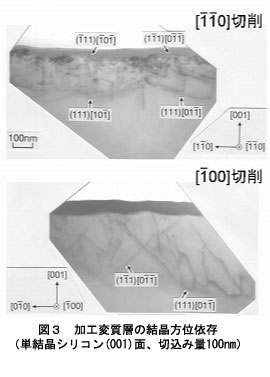

図3 は単結晶シリコン切削面断面を透過型電子顕微鏡(TEM)によって観察した結果です。写真の中の黒い線は“転位”と呼ばれるもので、切削によって被削材内部のシリコン原子がどの結晶面を基準としてどの結晶方向にすべり変形を起こしたのかを示す痕跡です。上下の写真で黒い線が描く模様が異なっているということは,両者の条件で活動したすべり系(特定のすべり面上でのすべり方向)が異なることを意味します。切削力の方向を仮定して、各々のすべり系に作用する分解せん断力(Schmid 因子)を計算すると、TEM 観察の結果から同定された活動したすべり系とよい一致がみられることがわかりました。

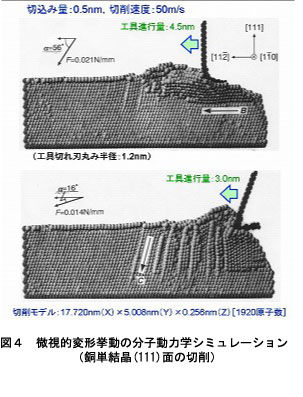

しかし、一つ疑問が残りました。「ミクロ(微視的)な変形挙をなぜマクロ(巨視的)な切削力から計算されるSchmid 因子の大きさから説明できるのか?」ということでした。そこで,分子動力学法(MD 法)によって計算機内での切削実験を行いました。MD 法とは,結晶格子上に原子を規則正しく配列したモデルを作成し,個々の原子間に働く力をニュートンの運動方程式に基づいて解くことで,ある時刻での原子の位置と速 度を決定する数値解析手法です。図4 にその一例を示します。被削材原子としては、シリコンと同じすべり系をもつ銅原子を用いています。一つ一つの球が原子1 個を表しています。この計算機実験では、工具の刃先形状を変化させることで、意図的に切削力の方向が変わるようにしています。図のように、同じ結晶面を同じ結晶方向へ切削しているのにもかかわらず、原子のすべる方向がまったく異なっていることがわかります。

度を決定する数値解析手法です。図4 にその一例を示します。被削材原子としては、シリコンと同じすべり系をもつ銅原子を用いています。一つ一つの球が原子1 個を表しています。この計算機実験では、工具の刃先形状を変化させることで、意図的に切削力の方向が変わるようにしています。図のように、同じ結晶面を同じ結晶方向へ切削しているのにもかかわらず、原子のすべる方向がまったく異なっていることがわかります。

ここで、マクロな意味での切削力の大きさと方向を「工具刃先近傍の被削材原子から工具原子が受ける力の総和」として計算してみました。すると、刃先形状によって切削力の方向が異なった結果、すべり変形の指標となるSchmid 因子の大きなすべり系が両者で異なり、その値が大きなすべり系に対応するすべり変形が起こっていることがわかりました。原子レベル(ミクロな視点)で考えると、被削材の原子は隣接する周囲の原子から力を受けており、作用する力(ミクロな切削力)の大きさと方向は個々の原子間で大きく異なっているはずです。しかし、集団としての原子のふるまい(活動するすべり系)は、個々の原子に作用する力の総和(正確には力のベクトル和)として計算したマクロな切削力によって決定されていることになり、たいへん興味深い結果となりました。

ここでは詳細には触れませんが、上記のミクロな視点に基づく考察から、すべり変形に立脚した切削モデルを構築し、結晶方位に依存する延性/脆性遷移の予測が見事に可能となりました。言い換えれば、期待する加工結果を得るための加工条件を予め知ることができるようになったことを意味します。従来、機械加工の分野では、加工の最適条件の決定は,試行錯誤的なアプローチによって行われてきました。このため、技術者の“匠の技”がその結果を大きく左右してきました。しかし、時代の要求とともに、加工精度や表面粗さの向上、加工面の高品位化,微細形状創成など、これまでのマクロな領域での切削では考える必要がなかった被削材のミクロな変形挙動が、加工精度を決定する重要な要因として顕在化してきました。このため、超精密・超微細加工技術の分野においても、「原子間の相互作用に基づく個々の原子のふるまいの重ね合わせの結果としてマクロな現象が発現」していることを念頭におき、原理・原則に立脚した科学的見地からのアプローチが必要であり、“技術”を“科学”し、得られた“科学”の知見からより高度な“技術”へと進化させることが、今後ますます重要になってきています。さらに、最近、古典物理学と呼ばれるニュートン力学とマクスウェルの電磁気学が記述する巨視的な世界(マクロスコピック系)と、量子力学が描く微視的な世界(ミクロスコピック系)の中間に、予期せぬ特異な物理現象が発現する“メゾスコピック系”と呼ばれる領域に大きな注目が集まっています。このメゾスコピック系での“科学”を“技術”へといかに応用していくのかが、今後の“工学”における重要な命題の一つになるでしょう。この新たなサイエンスの扉を開き、次世代のテクノロジーを築くのはあなたかもしれません。

最近、ベンチャーをやっている人たちと飲む機会があり、ちょうど隣に座った人が「先生、研究って男のロマンですよね。」と言っていました。でも、先生から与えられたテーマをくそ熱い夏のボロ研究室でやらなきゃならない学生諸君は「何が男のロマンだ。」と思うでしょうね。確かに、部活でみんなとワイワイやったり、彼女や彼と楽しくお喋りしたり、バイトで鉄板焼きをやっているのと比べると、研究生活なんてつまんなそうですよね。

最近、ベンチャーをやっている人たちと飲む機会があり、ちょうど隣に座った人が「先生、研究って男のロマンですよね。」と言っていました。でも、先生から与えられたテーマをくそ熱い夏のボロ研究室でやらなきゃならない学生諸君は「何が男のロマンだ。」と思うでしょうね。確かに、部活でみんなとワイワイやったり、彼女や彼と楽しくお喋りしたり、バイトで鉄板焼きをやっているのと比べると、研究生活なんてつまんなそうですよね。

でも一生、部活やバイトをやってもいられないし、彼氏や彼女だって、永遠に続くわけじゃないですよ。研究ってダサい風貌をしているけど、こちらから裏切らないかぎり、永遠に付き合ってくれる特別なパートナーなんです。うちの研究室にも、中年になってから某大会社のエリートエンジニアを辞めて、修士コースに入り直した人がいます。もちろん、家族の猛反対押し切ってね。そんな渋い大人達を虜にする研究って一体何なんでしょうね?

研究がつまらなそうに見えるのは、なんといってもハデじゃないからです。すぐにそれでお金が儲かる訳ではなさそうですし、世の中の役に立つということにしても、「自分が死んでしまって、孫の孫ぐらいの代になってから役にたちそうかな〜?」と思える研究テーマもいっぱいあるでしょう?

それでは、すぐにお金になる開発や企業の旗手であるベンチャーをやっている人が、なぜ「男のロマン」なんていう言葉を使ったんでしょう?それは研究というものの本質と関係する概念です。「男のロマン」と言う言葉のなかには、一般には(簡単には)分からない(分かりにくい)けれど、奥の深い人間の魂を鼓舞する情熱といった意味が隠されていると思います。(もちろんここには「男にはあんまりロマンチックな人はいない。」といった、ステレオティピカルな性差別的概念があることも確かですけど。)そんな一見つまらなそうなことに情熱を燃やし、世間には省みられなくてもマイペースで人生を進んでゆくということが、研究すると言うことの本質であり、その本質に魅了された人々が研究者なんです。何かに魅了されるのに理屈はいらないものです。

これだけ、長い間前置きの言い訳を書いたからには、相当つまらない研究をやっているんだな、って大体覚悟していただけたと思いますので、小生のところでやっている研究について少し紹介させていただきます。

当研究室は、メールのドメインにtheoとついているように、理論の研究室です。知識情報工学系の研究室はなにかしら、コンピューターに関連した研究をやっていますが、当研究室ではコンピューターはどちらかというと道具です。当研究室の研究分野の一つに量子化学というのがありますが、これはフラスコや試験管の代わりにコンピューターで物質を解明しようという研究分野です。メールドメインにchemとか使わずにtheoとなっているのは当研究室の研究の目的が一般に考えられている化学固有の分野に必ずしも近くないからです。

コンピューターは仮想の物質界を作り、そのなかで物質の原理に沿ったシミュレーションを行える便利な道具ですが、ほとんど同じテクニックが人間界の現象解明のシミュレーションとも言えるバーチャルリアリティの基礎技術としても使えることが分かりました。そのため、化学というミクロな物質界に強く限られたイメージに縛られるのがいやだと思い、chemではなくtheoというドメインを使っています。ミクロの物質単位である量子を支配する数理的方程式ですら人間界の時空スケールのシミュレーションに関連するものと同様であり、理屈は一緒だという主張を込めたつもりです。

最近、そうした情報処理としての人間学や物質科学に共通な言語として階層的解像度という概念(信号処理ではウェーブレット)を軸に、諸々の現象解明をできたらいいなーと夢見ています。具体的には人間の認知構造での階層的情報圧縮と量子的な情報である波動関数の基礎方程式の階層構造との対比について思いをはせるといった具合です。こんな風に、勝手に想像をたくましくして法螺(ほら)話を考えるのが当研究室の活動の一部ですが、できうればノーベル賞委員会を惑わすぐらいまで法螺の精度を高めていこうかと思っています。もうお分かりのとおり、ファンシーな実験室とか楽しそうな研究生活のスナップショット写真とかはありません。

流体工学の分野に限らず工学の諸分野において現象

の進展を予測(解析)する際には、一連の実験結果に基づいて値を予測する「経験則」がしばしば用いられま す。しかし、データのそろっていない条件に対して解析の必要が生じたときにその経験則を拡張して用いると解析の信頼性が悪くなってしまう場合があります。 そのような条件において解析を行うには、「理論」が必要になりますが、今日のように科学が発展してくると、往々にしてその理論の妥当性を検証するための実 験データを取り揃えることが極めて困難な条件ばかりが残っていることになります。

このような状況を打破する方法として「分子動力学」が使われることがあります。すべての物質は分子・原子からできているわけですから、平たく言えばこの分 子・原子の運動を直接計算すれば(この手法のことを「分子動力学」と呼びます)それで構成される物質の挙動もまた特別なモデルを使うことなく予測ができる ことになります。しかしながら、ご存知のとおり、分子はとても小さいですから、コップ1杯の水(=7×千兆×千兆 個の水分子)とて分子から直接解析するということは現在のところ(そしておそらくこの先当分の間)不可能です。しかし、いくつかの分野ではごく狭い範囲の 分子の運動を明らかにすることによってその周辺の大きな領域の物質の挙動を予測することができるような現象が見られます。以下にそ の例を示してみます。

の例を示してみます。

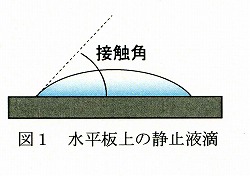

図1のように水平なアクリルの板の上に小さな水の雫を静かに置きます。このとき、空気と雫の間の界面と板の表面とのなす角を接触角といいます。また、このような界面と表面のなす交線のことを接触線と呼びます。今考えているような静止時の接触角については、19世紀にヤングが力のバランスから接触角がどのような値になるのかを考察し、現在でも多くの場合、それは信じられています。

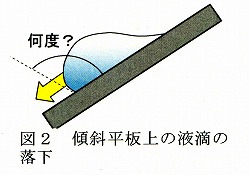

さて、この板を傾けると、雫は図2のような形になって板の表面を滑り落ちるでしょう。このときの雫 の 接触角は静止時のそれとは異なっていることがわかっています。ところが流体工学の分野で一般的に用いられている仮定(ここで問題になっている仮定は「壁面 すべり無し条件」と呼ばれます)の下では、この滑り落ちるときの接触角を予測することはどうしても不可能でした。そのため、多くの場合、接触線の近くでは 流体が壁面上を滑ることにして、経験的に接触角を求めてきました。このような「接触線の動き」の問題が関連する領域は、原子炉の燃料棒表面の沸騰熱伝達予 測といった重工業分野から、最先端のマイクロ二相流路内における流れ場といったマイクロ・ナノ工学分野など多岐にわたります。

の 接触角は静止時のそれとは異なっていることがわかっています。ところが流体工学の分野で一般的に用いられている仮定(ここで問題になっている仮定は「壁面 すべり無し条件」と呼ばれます)の下では、この滑り落ちるときの接触角を予測することはどうしても不可能でした。そのため、多くの場合、接触線の近くでは 流体が壁面上を滑ることにして、経験的に接触角を求めてきました。このような「接触線の動き」の問題が関連する領域は、原子炉の燃料棒表面の沸騰熱伝達予 測といった重工業分野から、最先端のマイクロ二相流路内における流れ場といったマイクロ・ナノ工学分野など多岐にわたります。

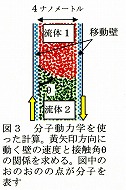

そ こで私を含む一部の研究者たちが、その一番先端の部分(接触線)近傍の分子の運動を解くことで接触角の変化を明らかにできないかと、分子動力学計算を行い ました(図3)。すると、案の定、接触線付近の流体の分子は平板に対して滑っていることが確認されました。滑っているといってもスケートで氷の上をすべる ように自由に滑るのではなく、まるで固体同士をこすり合わせたときのように大きな摩擦を発生しながら滑っていることがわかりました。もっと正確に言えば、 接触線から離れたところでも流体と平板の間にはわずかにすべりが存在するのですが、接触線付近ではそのすべりがとても大きくなるということです。このとき に発生する極めて狭い(分子スケール)領域での摩擦力と、われわれが普段目にするスケールでの界面の形状とはいくつかの理論を組み合わせることにより結び 付けられます。ですから、このときのすべりの「摩擦定数」がわかれば、接触角や流体の界面の傾きがどのような値をとるかを予測することができるようになり ます。このようにして経験則をひとつ取り除くことができつつあります。