もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

新任教員紹介

- 飯田 明由(いいだ あきよし)/機械システム工学系 教授

- 笹野 順司 (ささの じゅんじ)/生産システム工学系 助教

- 前野 智美(まえの ともよし)/生産システム工学系 助手

- 須田 善行(すだ よしゆき)/電気・電子工学系 准教授

- 千坂光陽(ちさか みつはる)/電気・電子工学系 助教

- 佐藤恵一(さとう けいいち)/情報工学系 准教授

- 小林良太郎(こばやし りょうたろう)/情報工学系 講師

- 佐竹純二(さたけ じゅんじ)/情報工学系 助手

- 浅野純一郎(あさの じゅんいちろう)/建設工学系 准教授

- 柴田良一(しばた りょういち)/建設工学系 准教授

- 栗田 弘史 (くりた ひろふみ)/エコロジー工学系 助手

- 印南 洋(いんなみ よう)/人文・社会工学系 講師

身近な技術と科学

退任教員一覧

飯田 明由(いいだ あきよし)/機械システム工学系 教授

本学大学院を修了後、日立製作所機械研究所、工学院大学に勤務し、空力音響工学を中心とした研究を行なってまいりました。

平成20年4月1日付けで20年ぶりに母校に帰ってくることができ、とても嬉しく思います。日立製作所では、新幹線の低騒音化に関する実用的な研究に携わり、500系や700系の開発を行なってきました。ものづくりが大好きで、工学院大学では鳥人間サークルや学生フォーミュラの顧問を務め、学生と一緒にいろいろな大会に参加してきました。今日、自分が研究者として活動できるのは、技科大において基礎と応用をしっかりと学ばせていただいたからだと思っています。今後は、研究と教育を通じて学生や技科大のために努力していきたいと思います。 天気の良い日は自転車に乗って豊橋の自然を楽しみながら、豊橋の強い風を活かせる風力発電について考えてみたいと思います。

笹野 順司 (ささの じゅんじ)/生産システム工学系 助教

平成20年4月1日付けで、生産システム工学系の助教に着任いたしました。

これまでは、エレクトロニクスのためのめっき技術に関わる研究を中心に行ってきました。めっきは水溶液から電気化学的に金属薄膜を形成する技術ですが、こちらでは、伊崎昌伸教授の下、水溶液からの酸化物半導体形成に取り組みたいと思います。

写真は3年B組金八先生のロケ地になっている堀切駅です。3Bの生徒がこの駅を経て願書を出しに行く場面などで出てきます。豊橋に来る前の4年間は東京に住んでいたのですが、離れる直前にようやく念願がかなって訪れることができました。

前野 智美(まえの ともよし)/生産システム工学系 助手

本大学の修士課程を修了し自動車会社での勤務を経て、平成20年3月1日付けで生産システム工学系に着任いたしました。

現在、炭素排出の原因となる自動車は燃費向上のために新しい構造、軽い材料で作る事が望まれています。また、それらを実現するために新しい金属成形方法の開発が求められています。私は軽量効果のあるアルミ合金パイプを用いた中空部品の成形方法について研究しています。短期間ではありましたが、企業での物作りの経験を活かして研究に従事していきたいと思います。

修士課程の頃はよく山でマウンテンバイクやキャンプをして楽しんでおりました。最近はシーカヤックにはまりつつあります。豊橋は海も山も近いので充実した週末がすごせそうです。

須田 善行(すだ よしゆき)/電気・電子工学系 准教授

前任の北海道大学では、蛍光灯やプラズマテレビの光のモトである低温プラズマ(太陽は高温プラズマです)を分光や計算機解析により詳細に調べること、またそのプラズマを材料合成に応用する研究をしてきました。最近では、ナノメートル(10億分の1メートル)の大きさの炭素微粒子に大きな興味を持って、その合成やガスセンサなどへの応用を研究しています。

前任の北海道大学では、蛍光灯やプラズマテレビの光のモトである低温プラズマ(太陽は高温プラズマです)を分光や計算機解析により詳細に調べること、またそのプラズマを材料合成に応用する研究をしてきました。最近では、ナノメートル(10億分の1メートル)の大きさの炭素微粒子に大きな興味を持って、その合成やガスセンサなどへの応用を研究しています。

千坂光陽(ちさか みつはる)/電気・電子工学系 助教

平成20年4月1日付けで、電気・電子工学系の助教として着任致しました。

着任前は、東京大学大学院博士課程の学生として、「固体高分子形燃料電池における触媒層構造に関する研究」に従事しておりました。簡単に内容を説明しますと、これまではどのように材料を組み合わせれば、出力が最大となる触媒層構造を得ることができるのかという視点で取り組んでおりました。その経験を大切にしつつ、本学では材料そのものを研究の対象にしようと考えております。

初めて社会人となり、初めて関東以外の地で生活をし、新しい研究テーマを始めるのにまたとない機会と思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

着任前は、東京大学大学院博士課程の学生として、「固体高分子形燃料電池における触媒層構造に関する研究」に従事しておりました。簡単に内容を説明しますと、これまではどのように材料を組み合わせれば、出力が最大となる触媒層構造を得ることができるのかという視点で取り組んでおりました。その経験を大切にしつつ、本学では材料そのものを研究の対象にしようと考えております。

初めて社会人となり、初めて関東以外の地で生活をし、新しい研究テーマを始めるのにまたとない機会と思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

佐藤恵一(さとう けいいち)/情報工学系 准教授

平成20年4月1日に情報工学系に赴任しました。私の故郷は、詩人、石川啄木の生誕地として知られている岩手県玉山村渋民(現在盛岡市玉山区)です。幼いころ、遊びといったら野球、サッカーなどスポーツが主でした。今でも運動が大好きです。そのためか、研究は、モーションキャプチャシステムにより、人の運動情報をコンピュータに取り込んで解析し、トレーニングシステムに応用しようというものです。

平成20年4月1日に情報工学系に赴任しました。私の故郷は、詩人、石川啄木の生誕地として知られている岩手県玉山村渋民(現在盛岡市玉山区)です。幼いころ、遊びといったら野球、サッカーなどスポーツが主でした。今でも運動が大好きです。そのためか、研究は、モーションキャプチャシステムにより、人の運動情報をコンピュータに取り込んで解析し、トレーニングシステムに応用しようというものです。高校生、または高専から入学してくる諸君、一緒に頑張って勉強していきましょう。よろしくお願いします。

小林良太郎(こばやし りょうたろう)/情報工学系 講師

平成20年4月1日付けで情報工学系に着任しました。生まれは岐阜県の美濃加茂市と

いうところです。地元の高校を出た後、名古屋大学に入学し、9年間勉強しました。その後、名古屋大学で助手、助教として8年間、勤めました。豊橋技術科学大学に着任することが決まってからは、多くの方から、非常に暮らしやすい良いところだと聞いていますので、これからが楽しみです。

現在、パソコンや携帯電話などの頭脳として用いられている、マイクロプロセッサと呼ばれる部品の研究を行っています。最近のパソコンや携帯電話は、さまざまな機能があり非常に便利になっていますが、それをさらに速くしたり、バッテリーが長持ちするようにしたり、故障して止まったりしないようにするための方法を日夜考えています。

いうところです。地元の高校を出た後、名古屋大学に入学し、9年間勉強しました。その後、名古屋大学で助手、助教として8年間、勤めました。豊橋技術科学大学に着任することが決まってからは、多くの方から、非常に暮らしやすい良いところだと聞いていますので、これからが楽しみです。

現在、パソコンや携帯電話などの頭脳として用いられている、マイクロプロセッサと呼ばれる部品の研究を行っています。最近のパソコンや携帯電話は、さまざまな機能があり非常に便利になっていますが、それをさらに速くしたり、バッテリーが長持ちするようにしたり、故障して止まったりしないようにするための方法を日夜考えています。

佐竹純二(さたけ じゅんじ)/情報工学系 助手

平成20年3月1日付で情報工学系の助手に着任致しました。カメラで

平成20年3月1日付で情報工学系の助手に着任致しました。カメラで撮影した動画像を用い、リアルタイムに複数の人物を追跡したり、

姿勢を推定する研究を行っています。また、人とシステムのインタ

ラクティブなやり取りを実現するために、ユーザの顔向きや視線方

向をもとに興味や反応を認識する研究を行っています。

浅野純一郎(あさの じゅんいちろう)/建設工学系 准教授

平成20年4月1日付で建設工学系准教授として着任しました。豊橋技術科学大学で6年間学んだ後(12期生)、1年間の民間会社勤務の後、14年間、長野高専で教育・研究活動をしてきました。専門分野は都市計画学で、主に地方都市での都市的土地利用・農村土地利用のコントロール手法や都市計画史をテーマとしています。この分野は、自分の生活する「まち」を愛さなければ、よい研究ができません。豊橋を愛し、技科大や学生を愛し、母校に貢献できればと思っています。よろしく御世話になります。

柴田良一(しばた りょういち)/建設工学系 准教授

14年振りに豊橋に来ました柴田良一です。博士課程を修了し、岐阜高専で勤務しておりましたが、高専・両技科大の教員交流として、今年度1年間ですが、お世話になります。

学生としてまた教員として、技科大と高専とを2往復することになり、互いの存在意義を踏まえて、連携の架け橋となるべく、微力ながら努力したいと思います。

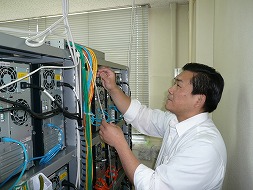

現在は写真のように、多数の計算機を統合したグリッドコンピューティングの研究を行っており、大規模構造解析の実現に向けて努力しています。

栗田 弘史 (くりた ひろふみ)/エコロジー工学系 助手

平成20年4月1日付けで、エコロジー工学系の助手として着任いたしました。沼津工業高等専門学校電子制御工学科を卒業後、平成13年4月に本学エコロジー工学課程に編入学、さらに修士・博士後期課程を修了し、現職に着任いたしました。博士論文ではDNAの1分子蛍光観察・1分子操作とDNA-タンパク質間相互作用の1分子動態解析に関する研究を行ってきました。今後はこれまでの研究をさらに発展させるとともに、新しい分野にもチャレンジしていきたいと考えています。これまでは学生として技科大でお世話になってきましたが、今後は微力ながら本学の発展に貢献できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

印南 洋(いんなみ よう)/人文・社会工学系 講師

筑波大で博士号を取得後、日本学術振興会特別研究員・茨城大学を経て、本学に着任しました。大学院に入学して以降、英語テストを用いた言語能力の測定に焦点を当てた統計的な研究を行っています。例えば、多肢選択式で出題する場合は短答式で出題する場合よりもどの程度簡単になるのか、どのような状況下でもそうなのか。異なる出題形式を用いた場合、どの程度同じ言語能力が測定できるのか。「英語」と「テスト」という多くの方が敬遠される分野を扱っていますが、とても楽しいですよ。研究結果をより良いテスト作成に反映させていければと思っています。

筑波大で博士号を取得後、日本学術振興会特別研究員・茨城大学を経て、本学に着任しました。大学院に入学して以降、英語テストを用いた言語能力の測定に焦点を当てた統計的な研究を行っています。例えば、多肢選択式で出題する場合は短答式で出題する場合よりもどの程度簡単になるのか、どのような状況下でもそうなのか。異なる出題形式を用いた場合、どの程度同じ言語能力が測定できるのか。「英語」と「テスト」という多くの方が敬遠される分野を扱っていますが、とても楽しいですよ。研究結果をより良いテスト作成に反映させていければと思っています。

サルコペニア(加齢性筋肉減弱症)のメカニズムとその軽減方法を探る/体育・保健センター 准教授 佐久間邦弘(さくま くにひろ)

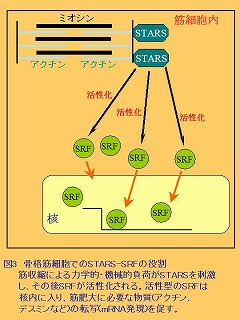

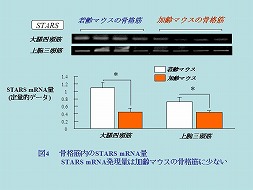

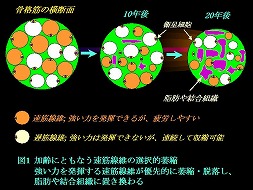

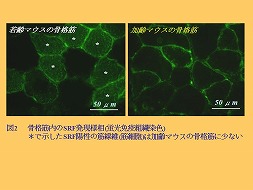

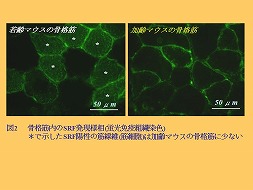

みなさんは、【サルコペニア】という言葉をご存じですか?Yahooでこの言葉を検索してみると、3750件ほどのサイトが引用されます。サルコペニアとは別名、加齢性筋肉減弱症ともいい、加齢(老化)にともなう骨格筋の萎縮のために、今までできていたこと(重い荷物を持ち上げる、かけ足をする、自分で着替えをする)ができなくなっていく現象をさします。加齢(老化)にともなう筋萎縮は、筋細胞数の減少と、速筋線維(疲労しやすいが、強い力を発揮する)の選択的萎縮により起こります(図1)。ところが何故加齢(老化)にともない筋萎縮が起こるのか、そのはっきりした原因はわかっていません。サルコペニアの原因として、僕は骨格筋中のSRF(Serum response factor; 筋分化因子)に注目しています。加齢した実験動物(マウス)の骨格筋では、不思議なことにこのSRFが 著しく減少しているのです(図2)。骨格筋内に存在するSRFは、筋が太くなる(筋肥大)と量が増え、筋が萎縮すると量が減ります。また骨格筋には、SRFの量を調節するSTARS(Striated muscle activator of Rho signaling)という物質も存在します。お星様と同じ名前で親しみがわきそうですね。このSTARSは、みなさんが筋肉を動かすときに重要な働きをするアクチン蛋白とつながっています (図3)。この筋収縮に重要なSTARSの量も、加齢(老化)したマウスの筋肉で減少するのです(図4)。習慣的な運動が、加齢(老化)期のSTARSやSRFの減少を食い止め、その結果サルコペニアが軽減されるという仮説を現在検証しているところです。

著しく減少しているのです(図2)。骨格筋内に存在するSRFは、筋が太くなる(筋肥大)と量が増え、筋が萎縮すると量が減ります。また骨格筋には、SRFの量を調節するSTARS(Striated muscle activator of Rho signaling)という物質も存在します。お星様と同じ名前で親しみがわきそうですね。このSTARSは、みなさんが筋肉を動かすときに重要な働きをするアクチン蛋白とつながっています (図3)。この筋収縮に重要なSTARSの量も、加齢(老化)したマウスの筋肉で減少するのです(図4)。習慣的な運動が、加齢(老化)期のSTARSやSRFの減少を食い止め、その結果サルコペニアが軽減されるという仮説を現在検証しているところです。

著しく減少しているのです(図2)。骨格筋内に存在するSRFは、筋が太くなる(筋肥大)と量が増え、筋が萎縮すると量が減ります。また骨格筋には、SRFの量を調節するSTARS(Striated muscle activator of Rho signaling)という物質も存在します。お星様と同じ名前で親しみがわきそうですね。このSTARSは、みなさんが筋肉を動かすときに重要な働きをするアクチン蛋白とつながっています (図3)。この筋収縮に重要なSTARSの量も、加齢(老化)したマウスの筋肉で減少するのです(図4)。習慣的な運動が、加齢(老化)期のSTARSやSRFの減少を食い止め、その結果サルコペニアが軽減されるという仮説を現在検証しているところです。

著しく減少しているのです(図2)。骨格筋内に存在するSRFは、筋が太くなる(筋肥大)と量が増え、筋が萎縮すると量が減ります。また骨格筋には、SRFの量を調節するSTARS(Striated muscle activator of Rho signaling)という物質も存在します。お星様と同じ名前で親しみがわきそうですね。このSTARSは、みなさんが筋肉を動かすときに重要な働きをするアクチン蛋白とつながっています (図3)。この筋収縮に重要なSTARSの量も、加齢(老化)したマウスの筋肉で減少するのです(図4)。習慣的な運動が、加齢(老化)期のSTARSやSRFの減少を食い止め、その結果サルコペニアが軽減されるという仮説を現在検証しているところです。一方、サルコペニアの症状は、運動だけでなく特定の栄養物質(クレアチンやビタミンE、必須アミノ酸)を摂取することで抑えられ る可能性があります。この内容に関してもきちんと科学的証明がなされていません。サルコペニアを軽減する機能性食品の探索についても、現在研究を進めています。

る可能性があります。この内容に関してもきちんと科学的証明がなされていません。サルコペニアを軽減する機能性食品の探索についても、現在研究を進めています。

る可能性があります。この内容に関してもきちんと科学的証明がなされていません。サルコペニアを軽減する機能性食品の探索についても、現在研究を進めています。

る可能性があります。この内容に関してもきちんと科学的証明がなされていません。サルコペニアを軽減する機能性食品の探索についても、現在研究を進めています。 佐久間研究室では、このような研究を進めると同時に、市民公開講座などでの講演をとおしてサルコペニアを抑制する運動の重要性について普及活動を行なっています。研究室のHPを、是非1度、覗いてみて下さい。

平成19年度末退任教員

| 氏名(ふりがな) ※敬称略 | 職名(平成19年度末) |

| 西永 頌(にしなが たたう) | 学長 |

| 小林俊郎(こばやし としろう) | 理事・副学長(研究担当) |

| 松爲宏幸(まつい ひろゆき) | 理事・副学長(教育担当) |

| 三田地紘史(みたち ひろし) | 機械システム工学系教授 |

| 蒔田秀治(まきた ひではる) | 機械システム工学系教授 |

| 渡邉昭彦(わたなべ あきひこ) | 建設工学系教授 |

| 尾碕一志(おざき かずし) | 人文・社会工学系准教授 |