もくじ

クリックすると各記事の先頭に移動できます

クリックすると各記事の先頭に移動できます

地域連携室ちょこっとQ&A/地域連携室長 電気・電子工学系教授 滝川浩史(たきかわ ひろふみ)

Q.地域連携室って何をしているところですか?

Q.地域連携室って何をしているところですか?A.地域社会へ貢献する地域連携事業を推進するため、地域連携事業の基本方針を策定し、地域連携事業の実施に関する総合的な企画・立案及び連絡・調整を行っています。

Q.地域連携事業の具体的な取り組みは?

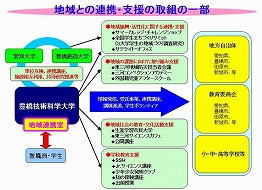

A.図をご覧下さい。愛知大学、豊橋創造大学、各小・中・高等学校などの教育機関、地方自治体、非営利団体などと連携し、学内外での実験実習講座実施、講師派遣、学生ボランティア派遣、受託事業などを行っています。非営利的な事業が主体です。

Q.SSHって何?

A.文部科学省が指定する「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」のことで、未来を担う科学技術系人材を育てることをねらいとして、高等学校理数系教育の充実を図る取組です。昨年までは本学主体の(SPP;サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト)でしたが、今年からは時習館高校主体のSSHがスタートし、本学がサポートします。

Q.サテライト・オフィスって?

A.愛称をテクノス-Uといい、豊橋駅前から歩いて5分ぐらいのところに位置します。豊橋市との地域振興・活性化に関する連携の一環として豊橋市の施設の一部を借り、大学外のオフィスとして利用しています。各種講座やサイエンスカフェ、技術・特許相談、各種会議・会合などで幅広く利用されています。小部屋と大部屋があり、数名から30名弱程度の規模で利用できます。皆さんも是非テクノス-Uを利用してみてください。

高専エキスパートだより「近畿地区」/電気・電子工学系 教授 滝川浩史(たきかわ ひろふみ)

近畿地区は、近畿地方に所在する舞鶴高専、明石高専、奈良高専、和歌山高専、大阪市立高専、神戸市立高専と、三重県にある近畿大高専の計7高専を担当しています。昨年は8系の田中先生と、今年は4系の和田先生と分担してします。春には、舞鶴高専、神戸市立高専、明石高専をそれぞれ2度ずつ訪問し、秋には近畿大高専を訪問しました。どの高専も30〜50名の学生さんが大学紹介を聞いてくださり、充実した訪問との感があります。

近畿地区は、近畿地方に所在する舞鶴高専、明石高専、奈良高専、和歌山高専、大阪市立高専、神戸市立高専と、三重県にある近畿大高専の計7高専を担当しています。昨年は8系の田中先生と、今年は4系の和田先生と分担してします。春には、舞鶴高専、神戸市立高専、明石高専をそれぞれ2度ずつ訪問し、秋には近畿大高専を訪問しました。どの高専も30〜50名の学生さんが大学紹介を聞いてくださり、充実した訪問との感があります。私自身は地元の新城東高校(普通科)の出身で、豊橋技科大の学生時代には高専出身の同級生に囲まれており、高専出身同級生には学生実験や専門科目をずいぶんお世話になったなぁという記憶がありますが、実際の高専についてはほとんど知るところはありませんでした。実は、中学から豊田高専への進学も考えていましたが、他にも希望者がいて結局その希望者に推薦を譲りました。本学へ就職してから、縁あって、10年ほど前に人事交流の形で釧路高専に2年お世話になり、高専というものを教員の立場から経験してきました。その経験や、ここ2年いくつかの高専を訪問させていただいて感じるのは、時代とともに高専も変化しているなぁ、各高専によってそれぞれの事情や方向性がありいろいろあるなぁ、ということです。とはいえ、それらを理解したうえで、少しでも多くの高専の学生さんや先生方に本学を知ってもらい、興味を持ってもらい、担当先の高専から一人でも多くの学生さんに本学へ進学してもらいたいと願い、活動させていただいています。

未来ビークルリサーチセンターより/未来ビークルリサーチセンター長 教授 福本昌宏(ふくもと まさひろ)

未来ビークルリサーチセンターは、 5年先,20年先を見据えた「未来ビークル」のための技術革新・基盤技術の確立を目指し、学内教員の連携で研究を進めています。

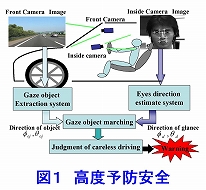

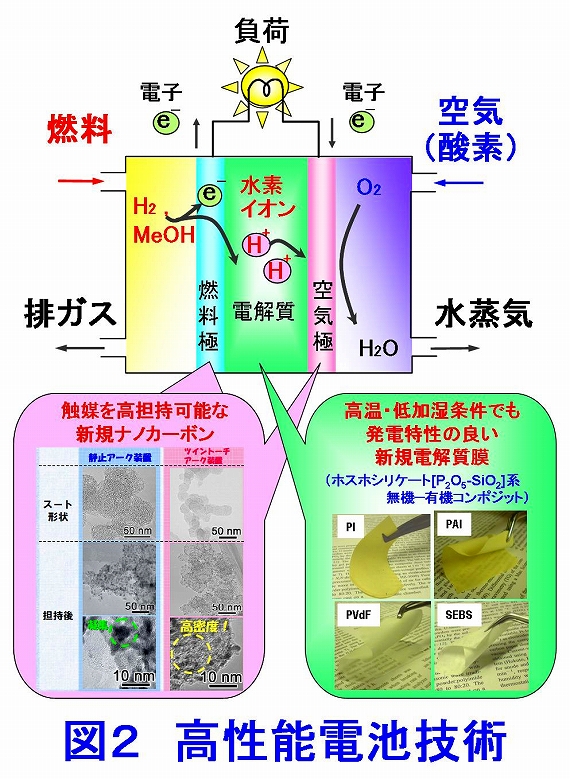

未来ビークルリサーチセンターは、 5年先,20年先を見据えた「未来ビークル」のための技術革新・基盤技術の確立を目指し、学内教員の連携で研究を進めています。なかでも、「高度予防安全」「高性能電池技術」「異材接合技術」の3つを重点テーマとして推進しています。愛知県は交通事故の死亡者数ワースト1というありがたくない状況が続いています。「高度予防安全」では、交通事故を減らすため、ドライバーの行動計測・運転支援技術の研究を進めています(図1)。

また、

地球温暖化問題では、国内のCO2全排出量の2割弱を占める自動車での排出量削減が重要な課題です。このために、「高性能電池技術」では,クリーンエネルギーを用いた自動車の普及に欠かせない高性能電池の開発を進めています(図2)。

地球温暖化問題では、国内のCO2全排出量の2割弱を占める自動車での排出量削減が重要な課題です。このために、「高性能電池技術」では,クリーンエネルギーを用いた自動車の普及に欠かせない高性能電池の開発を進めています(図2)。一方「異材接合技術」でも、自動車軽量化による低燃費化を実現するために必要な、アルミと鉄などの異材接合法の開発に取り組んでいます(図3)。これらのテーマについて、国内各分野の最先端の研究者・技術者を集めたシンポジウムをテーマ毎に年1回開催しています。

さらに本センターは、世界的な自動車生産の拠点内にあるウェイン州立大学(米国・デトロイト市)、ならびに同済大学(中国・上海市)との交流を行い、教育・研究を世界的レベルで進めようとしています。

愛知の、いや日本の「未来ビークル」に関する統合研究拠点として更なる発展を目指しておりますので、センターの今後にご期待下さい。

愛知の、いや日本の「未来ビークル」に関する統合研究拠点として更なる発展を目指しておりますので、センターの今後にご期待下さい。